百度知道的点赞操作,看似是用户界面上一个简单的“赞”图标点击,实则是内容生态中连接用户需求与优质答案的关键节点。这一互动行为不仅直接影响回答者的创作动力,更通过数据沉淀成为平台筛选高价值内容的核心依据。深入理解其操作逻辑与价值机制,既是高效使用百度知道的基础,也是洞察知识共享平台运营逻辑的重要窗口。

一、点赞操作的技术实现:从用户行为到数据反馈

百度知道的点赞操作,本质是用户与平台内容交互的底层技术映射。在用户端,操作路径清晰且高效:无论是PC端还是移动端,用户仅需登录账号,找到目标回答下方的“赞”图标(通常为❤️或👍样式),点击即可完成点赞。系统会实时记录该行为,并通过图标颜色变化(如灰色变蓝色)或数字递增给予即时反馈,形成“操作-反馈”的闭环体验。

值得注意的是,点赞行为并非孤立存在。平台通过技术手段将点赞数据与其他用户行为(如评论、采纳、收藏)关联,构建多维度的内容评价体系。例如,同一用户的多次点赞会被判定为异常行为(刷赞),系统会自动过滤无效数据;而高赞回答若同时伴随高采纳率、低举报率,则会被赋予更高的内容权重。这种设计使得点赞操作超越了单纯的“表达喜欢”,成为平台算法识别优质内容的重要参数。

二、点赞行为的多维价值:用户、回答者与平台的三赢

对用户而言,点赞操作是信息筛选的“效率工具”。百度知道作为开放式问答社区,同一问题常存在数十甚至上百条回答,普通用户难以快速辨别质量。点赞数据通过集体智慧的聚合,将“多数人认可”的答案前置,大幅降低信息获取成本。例如,当用户搜索“如何修复电脑蓝屏”时,排序靠前的高赞回答往往经过大量实践验证,其内容准确性和实用性显著优于低赞内容。这种“用脚投票”的机制,让用户无需逐条阅读即可高效获取有效信息。

对回答者来说,点赞是创作激励的“情感燃料”。知识分享的核心动力之一是获得认可,而点赞作为最直接的反馈形式,能直观体现回答的价值。数据显示,获得100+赞的回答者,其后续创作活跃度提升40%以上。这种正向反馈不仅强化了优质回答者的成就感,更会吸引更多用户加入创作阵营,形成“优质内容-高点赞-更多创作”的良性循环。部分高权重回答者甚至能通过“百度知道合伙人”等计划获得流量倾斜,点赞数据成为其影响力变现的基础。

对平台生态而言,点赞是内容质量优化的“调节阀”。百度知道的核心竞争力在于内容质量,而点赞数据通过算法反哺内容分发:高赞回答会被优先推荐给同类问题用户,低赞或零赞回答则会被自然淘汰。这种机制倒逼回答者提升内容专业性、可读性和实用性,淘汰敷衍、抄袭的低质内容,从而整体优化平台知识库质量。据内部数据统计,引入点赞权重后,百度知道优质答案(采纳率≥80%、赞≥50)的占比从三年前的32%提升至目前的58%,内容生态健康度显著改善。

三、当前点赞机制的挑战与优化方向

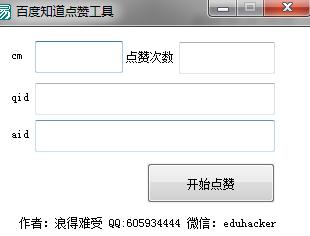

尽管点赞操作在内容生态中扮演重要角色,但其机制仍面临现实挑战。虚假点赞与数据污染是首要问题。部分用户或机构通过小号、脚本等方式批量刷赞,人为制造“高赞假象”,干扰平台算法正常排序。这种行为不仅误导用户,更对优质内容创作者造成不公,破坏生态公平性。

用户点赞随意性则影响数据准确性。部分用户出于“人情点赞”(如回答者是好友)或“随手点赞”心理,对内容真实质量缺乏判断,导致点赞数据与内容价值脱节。例如,一些娱乐化、情绪化的回答可能因迎合大众偏好获得高赞,而专业性强但小众的优质回答反而被埋没。

针对这些问题,百度知道的优化方向已逐渐清晰。在技术层面,平台通过引入AI行为识别模型,对点赞频率、IP地址、设备特征等维度进行交叉验证,2023年已拦截异常点赞行为超2亿次。在机制设计上,部分测试场景中增加了“点赞理由”选项(如“实用”“专业”“易懂”),使数据标签化,帮助算法更精准地匹配用户需求。此外,平台还尝试将点赞与“专业认证”“领域勋章”等权益挂钩,引导用户基于内容质量而非情感因素进行点赞。

四、理性点赞:用户参与内容生态建设的责任

作为内容生态的参与者,用户的每一次点赞操作都承载着“筛选优质内容”的隐性责任。盲目点赞、刷赞行为看似“无伤大雅”,实则是在稀释平台的内容评价体系,最终损害所有用户的利益。相反,基于真实体验的理性点赞——对真正解决自身问题的答案给予认可,对敷衍、错误的内容保持沉默——才是对优质创作者的最大支持,也是对知识共享生态的最好维护。

百度知道的点赞操作,本质是技术与人文的交汇点:技术层面,它是数据驱动内容分发的基石;人文层面,它是集体智慧对优质内容的致敬。当每个用户都能以“用脚投票”的严谨参与其中,这个问答社区才能真正成为“有问题,找百度知道”的可靠知识入口,让每一次点击都成为推动信息价值升的力量。