微信文章的点赞数不仅是内容热度的直观体现,更直接影响作者的流量分配与商业变现能力。在这一需求驱动下,“如何使用代码实现微信文章刷赞的自动化流程”成为部分运营者探索的技术命题。然而,这一命题背后涉及平台规则、技术逻辑与合规边界的多重博弈,其实现路径与潜在风险值得深入剖析。

从底层逻辑看,微信文章的点赞权重并非单纯由数字决定,而是基于用户行为真实性、账号权重、内容互动率等多维度综合计算。刷赞的本质是通过人为干预制造虚假热度,试图绕过平台的自然推荐机制。这种需求催生了自动化工具的开发,但代码实现的核心难点在于如何模拟“真实用户行为”,避免被微信的反作弊系统识别。技术路径上,主流方案可分为三类:基于浏览器自动化的脚本工具、移动端App模拟操作、以及通过微信开放平台API接口调用(需授权且风险极高)。其中,浏览器自动化(如Selenium、PyAutoGUI)通过模拟鼠标点击、页面滚动等操作,在PC端实现点赞流程,但需应对滑块验证码、设备指纹等反制手段;移动端模拟则更复杂,需借助Appium或Xposed框架,模拟真实手机的操作系统版本、IMEI号、地理位置等信息,以降低异常行为被标记的概率。

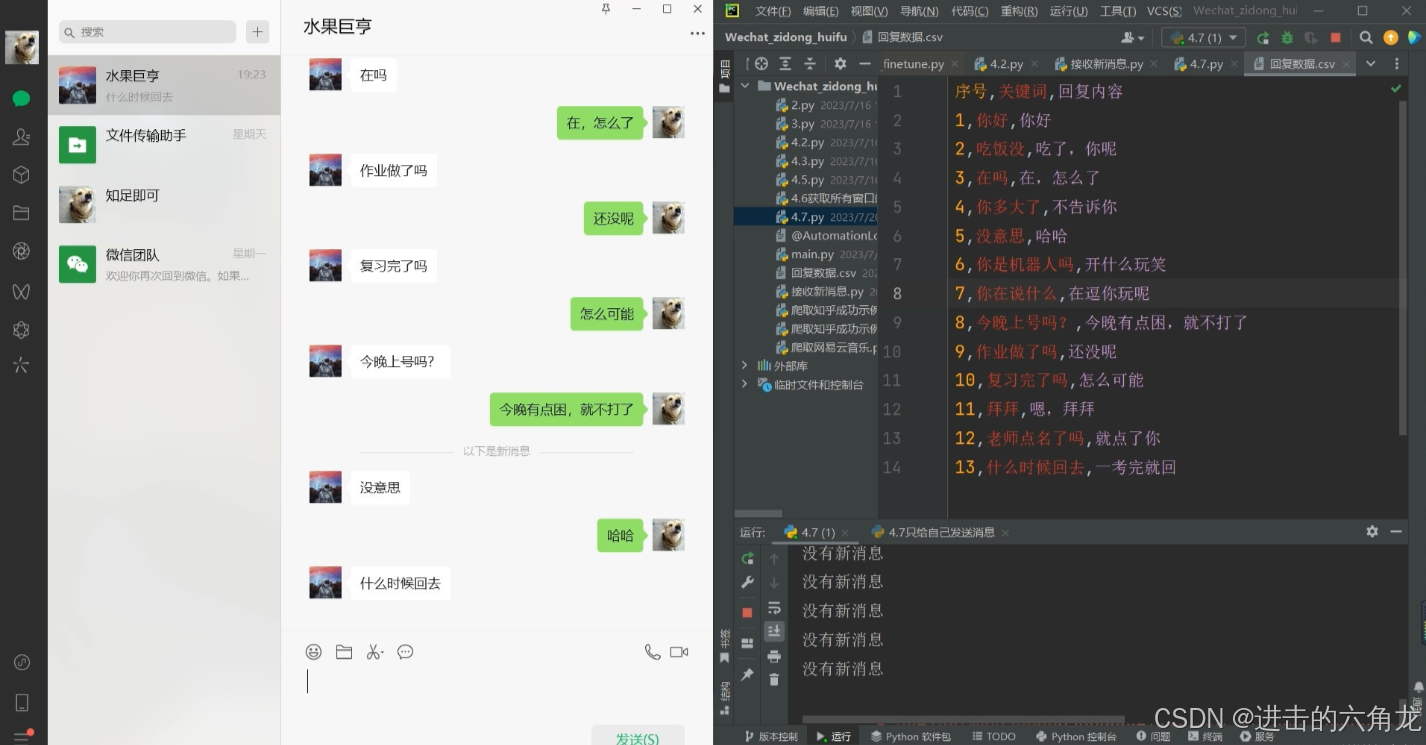

代码实现微信文章刷赞的自动化流程,关键环节在于“行为链路模拟”。单一点赞动作不足以欺骗系统,需构建完整的行为序列:包括文章浏览(随机停留时长)、页面滚动(模拟阅读深度)、点赞(间隔时间随机)、甚至评论转发(提升互动权重)。例如,Python脚本可通过Selenium控制Chrome浏览器,访问文章链接后,先执行“滚动页面-随机停留-输入验证码”的浏览逻辑,再触发点赞按钮,并记录操作日志用于后续分析。但微信的反作弊系统已升级至AI驱动阶段,能识别出非人类的行为特征——如固定点击模式、设备参数异常、IP地址集中等,因此高级脚本需集成“环境模拟”功能:通过代理IP池切换不同地域,使用真实浏览器内核而非无头模式,甚至模拟人类操作的“犹豫时间”(如点击前0.5秒的鼠标微动)。这些细节直接决定了刷赞工具的存活周期。

然而,无论代码如何优化,刷赞行为始终游走在平台规则的灰色地带。微信《微信外部内容运营规范》明确禁止“通过第三方工具或技术手段虚构文章互动数据”,一旦被检测到,轻则删除虚假点赞、限制内容推荐,重则封禁公众号或个人账号。更深层的问题在于,刷赞数据无法转化为真实的用户留存与商业价值:虚假热度吸引的流量可能快速流失,广告主对数据真实性要求日益严格,刷赞反而会损害品牌公信力。从行业视角看,部分运营者追求“短期数据繁荣”,实则是将技术能力用错了方向——与其投入精力开发刷赞脚本,不如利用代码实现“内容效果分析”:通过Python爬取历史文章的点赞、阅读、转化数据,构建用户画像模型,优化标题与内容结构,这才是符合平台生态的可持续增长路径。

值得注意的是,“自动化刷赞”与“合规辅助工具”存在本质区别。前者是制造虚假数据,后者是通过技术手段提升内容触达效率。例如,企业可通过微信开放平台的“消息推送API”,在用户阅读文章后自动发送个性化推荐,或利用数据分析工具监测不同发布时段的点赞率变化,这些自动化流程既不违规,又能真实提升运营效率。未来,随着微信对内容质量考核的权重提升(如原创度、用户停留时长、互动深度),刷赞的边际效应将持续递减,而代码技术的价值将回归本质——服务于优质内容的创作与分发,而非扭曲数据真实。

归根结底,“如何使用代码实现微信文章刷赞的自动化流程”这一命题,本质上是对技术伦理与平台规则的挑战。代码本身是中性的,但使用它的目的决定了其价值。在内容为王的时代,任何试图绕过规则获取短期利益的行为,终将被市场与平台淘汰。真正的技术高手,应将代码能力用于构建更高效的内容创作流程、更精准的用户触达策略、更真实的数据分析体系,这才是微信生态下运营者的核心竞争力。