在社交媒体的流量竞争中,“赞”与“人气”已成为衡量内容影响力的核心指标,而“刷说说”作为快速提升数据量的常见手段,其有效性却常被简单化理解——机械刷量不仅易触发平台风控,更难以转化为真实用户粘性。真正有效的“刷说说”,本质是借助内容策略与互动设计,撬动平台算法推荐与用户自发传播,实现数据与人气同步增长。

刷说说的底层逻辑并非“数据造假”,而是“信号放大”。平台算法对“说说”的推荐机制,本质是识别优质内容信号:高互动率(点赞、评论、转发)、完读时长、用户关系链权重等。单纯购买虚假赞数,相当于向算法发送“低质信号”——非真实用户互动、停留时间为零、内容无传播价值,最终不仅无法进入推荐池,反而可能触发异常检测机制,导致账号降权。因此,理解“提升赞和人气”的核心需求,需跳出“数字游戏”,转而思考如何通过“刷说说”策略,放大内容的优质信号,让真实用户愿意主动点赞与互动。

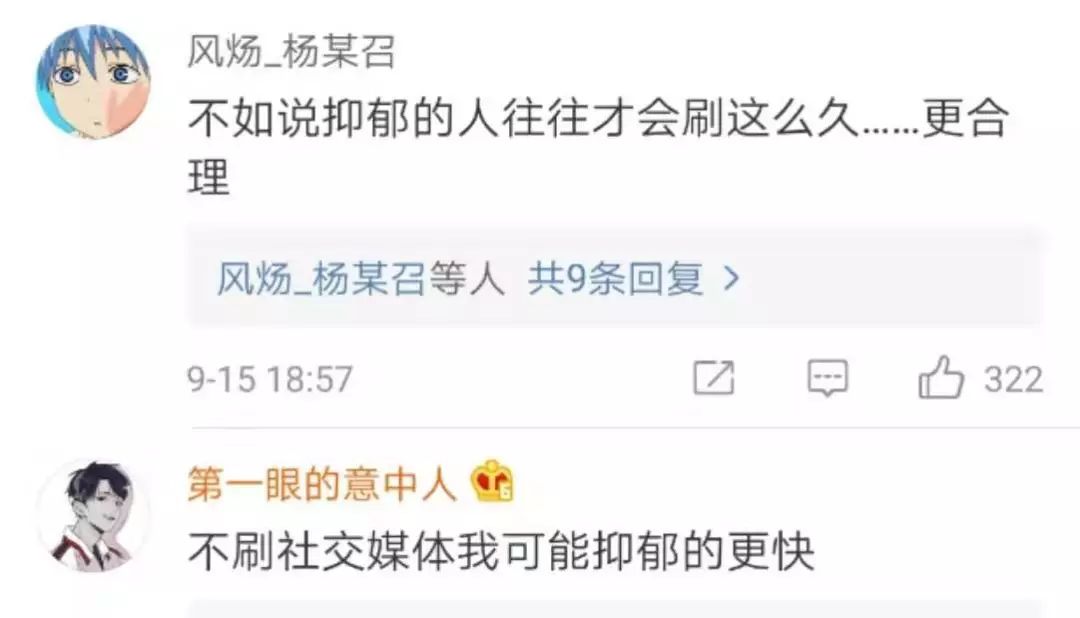

内容是“刷说说”的根基,无效内容再多的流量助推也难逃沉没。用户刷说说的目的,本质是通过“说说”这一轻量化载体传递信息、表达情绪或建立人设,而“赞”则是用户对内容的即时反馈。因此,内容设计需精准锚定目标用户的“情绪共鸣点”与“参与痛点”。例如,职场类账号可发布“周一早八谁懂?评论区扣‘痛’”的场景化说说,用具体场景触发用户“我也是”的代入感;情感类账号可通过“你有过深夜emo的经历吗?私信我分享故事”的互动钩子,引导用户从“点赞”走向“深度参与”。这类内容天然具备“被刷”的潜力——用户因共鸣而点赞,因参与而传播,形成“内容-互动-数据”的正向循环。值得注意的是,内容需避免同质化堆砌,同一账号的“说说”应保持风格统一但主题差异化,既满足算法对内容多样性的要求,也降低用户审美疲劳。

互动设计是“刷说说”从“数据增长”到“人气沉淀”的关键杠杆。平台算法对“说说”的权重排序中,互动率(评论占比、回复率)的权重远高于点赞数本身。若一条说说点赞量高但评论区冷清,算法会判定为“低参与度内容”,限制曝光;反之,若评论区活跃,即使初始点赞数不多,也可能被判定为“高潜力内容”获得推荐。因此,“刷说说”需同步设计“互动引导策略”:一是主动设置“互动钩子”,如“你觉得A和B哪个更合理?评论区站队”“这条说说收藏了吗?点赞防止找不到”;二是通过“小号模拟互动”,在评论区提出开放性问题或补充细节,引导真实用户参与讨论,例如“楼主说的太对了!我之前也遇到过类似情况,后来是这么解决的……”;三是结合“用户分层运营”,对高活跃粉丝优先回复,强化其“被重视感”,促使其成为内容的“野生推广员”。互动的本质是让用户从“旁观者”变为“参与者”,而参与感正是“人气”的核心来源——用户愿意为你的内容花时间留言,远比单纯点赞更有价值。

数据监测与策略迭代是“刷说说”长效化的保障。盲目追求“点赞破万”而忽视数据背后的用户行为,极易陷入“刷量陷阱”。真正的“有效刷说说”,需建立“数据反馈闭环”:监测“说说”发布后的24小时黄金互动期,重点关注点赞转化率(点赞量/曝光量)、评论率(评论量/点赞量)、粉丝增长数等核心指标。若某条说说的点赞转化率显著低于账号均值,需复盘内容主题是否偏离用户兴趣;若评论率高但点赞量低,说明内容引发讨论但共鸣不足,可优化为“观点+共鸣”的混合模式;若粉丝增长停滞,则需结合用户画像调整内容方向,例如从“纯吐槽”转向“吐槽+解决方案”,提升内容价值感。此外,需警惕“数据依赖症”——短期内的点赞暴涨可能源于热点借力,但长期人气需依靠内容持续输出能力。因此,“刷说说”应是“阶段性策略”,而非“长期依赖”,其核心是通过数据验证找到用户偏好,反哺内容创作,形成“创作-验证-优化”的良性循环。

合规性是“刷说说”不可逾越的红线,也是“人气”可持续的前提。当前各大平台对“刷量”行为的打击已形成“技术+规则”的双重防线:通过AI识别非真人账号行为(如短时高频互动、内容高度雷同),以及用户举报机制锁定异常数据。曾有账号因集中购买“说说赞数”,导致评论区出现大量无意义的“沙发”“顶”等模板化回复,被平台判定为“虚假互动”并限制功能,最终得不偿失。合规的“刷说说”逻辑,应是“模拟真实用户行为”而非“伪造用户数据”:例如通过“小号矩阵”发布差异化评论,而非批量复制相同内容;控制互动频率,避免单日互动量远超账号正常水平;结合平台热点话题创作内容,让数据增长“有迹可循”。本质上,平台鼓励的是“真实互动”而非“数据繁荣”,任何脱离内容价值的“刷量”操作,都是在透支账号的长期信用。

从“刷数据”到“养人气”,是社交媒体运营的底层认知升级。刷说说的终极目标,不是让“赞”的数字变得好看,而是让“人气”成为账号的隐形资产——用户愿意点赞,是因为内容戳中他们的需求;用户愿意评论,是因为他们感受到被倾听;用户愿意关注,是因为他们期待持续的价值输出。当一条说说能引发“朋友点赞、同事评论、陌生人转发”时,它就已经完成了从“数据”到“人气”的蜕变。在社交媒体生态日益注重真实性的今天,唯有将“刷”的策略转化为“养”的耐心,用内容连接用户,用互动沉淀关系,才能让每一“赞”都成为人气的真实注脚,让账号在流量浪潮中行稳致远。