在社交媒体生态中,个人账号的互动水平与粉丝增长往往陷入“鸡生蛋还是蛋生鸡”的悖论:内容曝光依赖互动数据,而互动数据又需要粉丝基数支撑。在此背景下,“刷说说的赞”被许多运营者视为破局捷径,但真正有效的“刷赞”绝非机械式的数字堆砌,而是通过策略性互动激活账号的“社交货币”,从单向点赞走向双向连接,最终实现从“流量”到“留量”的转化。

理解“刷说说的赞”的本质:从“数字游戏”到“社交触点”

所谓“刷说说的赞”,在专业运营视角下并非简单的“一键点赞”脚本操作,而是基于用户画像和内容生态的精准互动。社交媒体平台的算法逻辑早已从“唯数量论”转向“质量优先”——系统会识别点赞行为的“真实性”:停留时长(是否浏览说说内容后再点赞)、互动频率(是否集中短时间内大量点赞)、用户关联性(点赞对象与自身账号的领域、受众是否匹配)。单纯依赖机器刷量不仅无法触发算法推荐,反而可能被判定为“异常行为”,导致限流甚至封号。因此,有效的“刷赞”本质是构建“社交触点”:通过主动发现并回应目标用户的内容,传递“我对你感兴趣”的信号,从而引发反向关注。

有效刷赞的核心逻辑:构建“互动-信任-关注”的闭环

用户在社交媒体上的行为遵循“低成本社交”原则:点赞是最低成本的互动方式,当一个人收到来自同领域或有共同兴趣的点赞时,会产生“被看见”的心理满足,进而产生“回访”动机——点击对方主页,浏览内容,若发现价值(如专业干货、同频观点),便会选择关注。这一过程形成了“互动→信任→关注”的闭环。例如,一个职场干货账号运营者,若能持续点赞并评论同行粉丝的“职场吐槽”说说,附上“遇到过类似情况,后来发现用XX方法解决了,或许对你有帮助”,这种“有温度的点赞”不仅能提升对方好感,还能让其他围观用户感知到账号的专业性,从而主动关注。关键在于“精准触达”:不是泛泛点赞,而是聚焦目标受众(如潜在粉丝、同领域KOL的粉丝)的说说内容,确保互动行为与账号定位高度相关。

具体应用方法:从“被动等待”到“主动出击”

实现“有效刷赞”需要系统化策略,而非随机操作。第一步是“精准定位互动对象”:通过平台搜索功能,找到同领域的优质账号,筛选其粉丝列表中活跃度高(近期有发布说说、点赞互动频繁)、且符合目标用户画像(如地域、年龄、兴趣标签)的用户,作为重点互动对象。第二步是“优化点赞行为”:不只是点“赞”,需结合“评论”提升互动深度——例如针对美食博主的“探店说说”,评论“这家店的环境图好棒!上次去他们家新出的甜品,拍照超出片,求攻略!”这种评论既表达了兴趣,又暗示了自身对美食内容的关注,更容易引发对方回复。第三步是“内容联动”:在自己发布的内容中@被互动用户,或引用对方说说的内容(如“看到XX之前说想学穿搭,今天整理了3个春季搭配技巧,或许用得上”),形成“内容共振”,让互动从“点赞”延伸到“内容共创”。第四步是“时机选择”:根据目标用户的活跃时段(可通过其说说发布时间、评论区互动时间推测)进行互动,例如职场类内容用户多在早8点、午12点、晚8点活跃,此时点赞评论能获得更高曝光。

挑战与规避:避免“无效刷赞”的陷阱

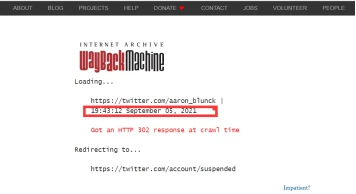

尽管“刷说说的赞”有策略价值,但仍需警惕“无效互动”的风险。首先是“同质化陷阱”:若长期仅点赞同一类内容(如仅点赞美妆博主的粉丝说说),会让账号标签模糊,算法难以精准推荐给潜在粉丝。解决方案是“交叉互动”:在核心领域外,适当点赞与账号定位相关的内容(如职场账号可偶尔点赞“读书心得”“时间管理”说说),丰富用户画像。其次是“过度打扰”:频繁对同一用户点赞评论可能引发反感,需控制互动频率(如同一用户每周不超过2次互动),并采用“分散式互动”——对多个目标用户进行少量互动,而非集中轰炸。最后是“数据真实性”:避免使用第三方刷量工具,平台风系统能检测到异常IP地址、无差别点赞行为,真人模拟互动(如手动点赞、个性化评论)才是长久之计。

长期价值:从“互动数据”到“账号资产”的沉淀

真正通过“刷说说的赞”实现增长的账号,最终会将“互动”转化为“账号资产”。当持续的高质量互动让账号积累一定初始粉丝后,需及时转向“内容驱动”:将互动中收集的用户需求(如评论中常问的问题)转化为内容选题,发布“解决型干货”,让粉丝从“因互动关注”变为“因内容留存”。例如,通过互动发现目标粉丝普遍“想提升职场沟通能力”,便可发布《3个高情商沟通话术,让你在会议中更出彩》等内容,配合互动引导(“你遇到过哪些沟通难题?评论区告诉我,下期解答”),形成“互动→内容优化→更多互动”的正向循环。此时,“刷说说的赞”已从“增长手段”变为“用户调研工具”,账号也从“流量型”升级为“价值型”,粉丝增长自然进入快车道。

社交媒体的底层逻辑是“连接”,而非“数据”。真正通过刷说说的赞实现互动与粉丝增长的账号,早已跳出了“为赞而赞”的数字陷阱,转而将每一次点赞视为一次社交握手——用真诚的兴趣替代冰冷的脚本,用精准的互动替代盲目的覆盖。当账号从“点赞机器”蜕变为“社交触点”,粉丝增长便不再是刻意追求的结果,而是价值连接的自然馈赠。