公立学校兼职靠谱吗?公务员兼职这些要注意!

在编制的“铁饭碗”与个人价值实现的多元路径之间,一条看似充满机遇的缝隙正在被许多人审视——那就是兼职。对于身处公立学校和政府机关这两个特殊体制内群体而言,“兼职”二字背后牵动的,不仅是个人收入的增加,更是职业纪律、法律法规与社会责任的复杂博弈。公立学校兼职靠谱吗?公务员兼职又有哪些必须守住的底线?这些问题,绝非简单的“能”或“不能”可以回答,它需要一份详尽、审慎且极具现实指导意义的解读。

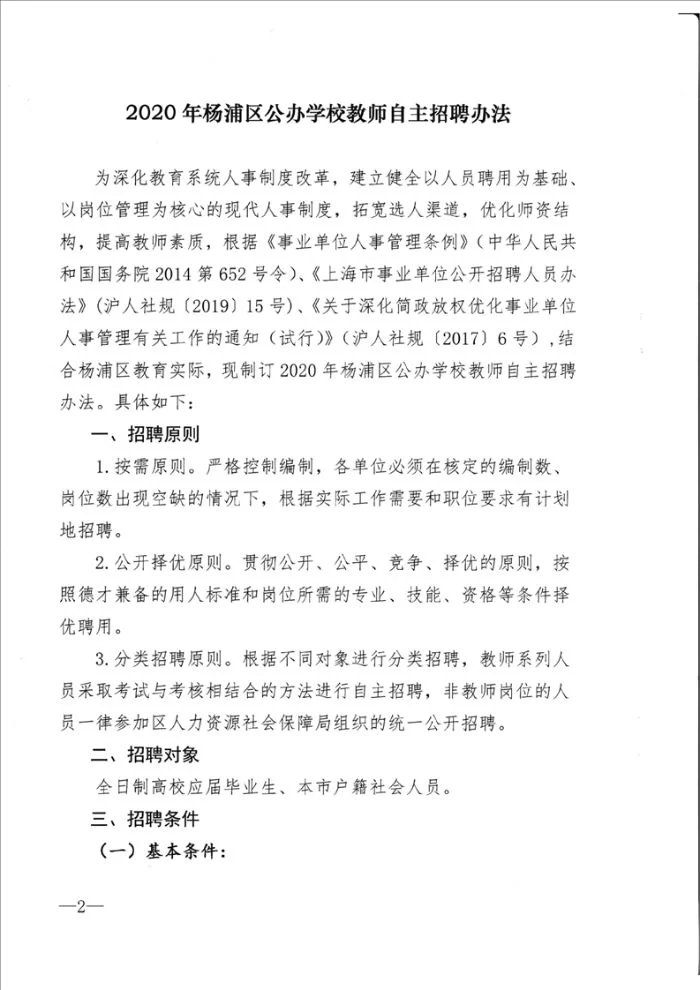

首先,我们来聚焦公立学校教师的兼职困境。曾几何时,教师利用课余时间进行家教、在培训机构授课,是屡见不鲜的“增收”方式。然而,随着“双减”政策的雷霆落地以及《中小学教师职业行为十项准则》的明确约束,教师校外兼职的法律边界变得前所未有的清晰和严苛。准则明确规定,教师“不得组织、参与有偿补课,或为校外培训机构和他人介绍生源、提供相关信息”。这意味着,凡是与学科教学相关的、以获取报酬为目的的校外辅导活动,都已明确划入禁区。这并非空穴来风,其背后是国家对教育公平的深切考量,旨在切断校内教学与校外牟利的利益链条,防止教师将主要精力放在“副业”而影响本职教学质量。那么,这是否意味着教师彻底与兼职无缘?并非绝对。法律所禁止的,是“有偿补课”这一特定行为。对于一些非学科类的、能够发挥个人特长的兼职,目前仍存在一定的探讨空间。例如,一位美术教师利用周末举办个人画展或进行纯艺术创作分享,一位音乐教师在非营利性社区活动中进行公益演出,这些更多被视作个人专业能力的延伸,而非商业行为。但即便是这样,也必须把握一个核心原则:不能利用职务之便,不能影响正常教育教学,不能以教师身份进行商业宣传。任何试图在灰色地带游走的尝试,比如打着“提升素质教育”的旗号变相进行学科培训,都可能面临严厉的纪律处分,其职业风险远高于短期收益。因此,对于公立学校教师而言,思考兼职问题,首要的是建立对公立学校教师兼职规定的敬畏之心,将主要精力回归课堂,这既是职业要求,也是法律红线。

视线转向公务员群体,其兼职的限制则更为严格和根本性。探讨公务员能否从事副业,答案直接指向《中华人民共和国公务员法》。该法第五十九条明确列举了公务员不得违反的纪律,其中就包括“违反有关规定从事或者参与营利性活动,在企业或者其他营利性组织中兼任职务”。这里的“营利性活动”范围极广,开公司、办企业自不必说,即便是开网店、做微商、从事有偿咨询等,一旦其性质被认定为持续性的经营行为,就可能触犯法律。立法的初衷在于确保公务员的廉洁性与公正性。公务员手握公权力,其首要职责是为人民服务,而非谋取个人私利。如果允许公务员随意经商办企业,极易滋生权力寻租和利益输送,损害政府公信力。这就像一个天平,一边是公共利益,一边是个人私利,法律必须确保天平绝对倾向前者。当然,法律也并非完全堵死所有路径。公务员可以从事一些非营利性的社会活动,比如在学术团体、行业协会中担任非职务性、无报酬的职务。此外,通过合法的渠道如稿酬、讲课费、专利转让等获得的收入,只要不与职务发生冲突,且按规定申报,通常是允许的。这里的关键在于区分“劳动报酬”与“经营性收入”。前者是基于知识、技能的一次性或偶尔性付出,后者则是持续性的商业运营。例如,一位研究法律的公务员,出版了一本普法读物获得稿费,这与他在网上开店销售法律咨询服务的性质完全不同。后者,显然是法律所禁止的。

综合来看,无论是教师还是公务员,作为体制内成员,在考虑兼职时都必须清醒地认识到体制内兼职的风险与合规要点。风险主要集中在四个层面:其一,法律与纪律风险。这是最根本的风险,一旦越界,轻则通报批评、影响晋升,重则开除公职,甚至追究法律责任。其二,利益冲突风险。兼职行为可能与本职工作产生或明或暗的利益关联,比如基建部门的公务员兼职做建材监理,这本身就是严重违规。其三,履职影响风险。人的精力是有限的,过度投入兼职必然导致本职工作精力不济、效率低下,长此以往,会严重影响个人职业发展。其四,声誉损害风险。体制内人员的个人形象往往与其所在单位乃至整个群体的形象紧密相连。任何不当的兼职行为一旦曝光,都会引发负面舆论,不仅个人身败名裂,也会给集体抹黑。要实现合规,就必须建立“底线思维”。在行动之前,必须做足“功课”:首先,逐字逐句研究相关法律法规和单位内部的规章制度,这是不可逾越的红线。其次,进行自我评估,判断兼职是否会与本职工作产生任何潜在的利益冲突。再次,履行必要的程序,对于一些规定需要报批或备案的兼职,必须严格遵守,切勿心存侥幸。最后,也是至关重要的一点,就是公务员副业收入申报要求。根据规定,公务员的工资、津贴、补贴、奖金以及其他非工资性收入,都应当如实申报。任何试图隐瞒或漏报兼职收入的行为,都构成了对组织的不诚实,本身就是一种违纪。

归根结底,体制内人员是否要选择兼职,是一次深刻的自我权衡。它考验的不仅是对规则的认知能力,更是对个人职业初心的坚守。这份工作的价值,不仅仅在于稳定的收入和福利,更在于其承载的社会责任和公众信任。当我们将目光投向兼职带来的额外收益时,更应扪心自问:这份收益是否值得用自己的职业前途、社会声誉和法律风险去交换?在追求个人经济价值的同时,我们是否还能坚守那份为人民服务、为教育事业奉献的公共价值?或许,对于绝大多数体制内人士而言,最好的“兼职”,是把精力投入到本职工作中,深耕专业,提升能力,在为人民服务的广阔天地里实现更高层次的人生价值。选择兼职,是在为人生增添一种可能,但前提是,这种可能不能以牺牲那份最初的职业承诺为代价。守住底线,方能行稳致远。