公务员下班后能兼职吗?插画、副业这些可以吗?

公务员下班后能否从事兼职或副业,尤其是插画这类创作性工作,是一个在体制内群体中普遍存在且极易引发困惑的问题。它并非一个简单的“能”或“不能”可以回答,而是牵涉到法律法规、职业伦理、个人精力与公共利益之间复杂权衡的深层次议题。要厘清这一问题,我们必须回归到制度的本源,从法理、情理与事理多个维度进行系统性审视。

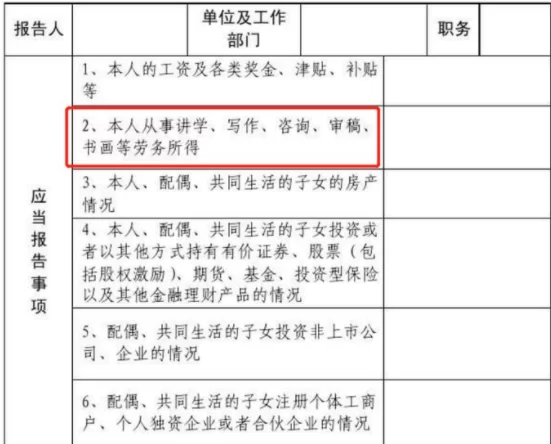

首先,理解公务员兼职的“红线”在哪里,是所有讨论的基石。根据《中华人民共和国公务员法》第五十九条的明确规定,公务员必须遵守纪律,不得“从事或者参与营利性活动,在企业或者其他营利性组织中兼任职务”。这一条款是悬在所有公职人员头顶的“达摩克利斯之剑”,构成了不可逾越的纪律底线。这里的“营利性活动”是核心关键词,它指的是以获取利润为目的,持续性地从事商品生产、流通或提供商业服务等经营行为。例如,开公司、办企业、入股分红、担任顾问等,都明确属于被禁止的范畴。法律之所以做出如此严苛的规定,根本目的在于确保公务员能够将全部精力投入公共服务,防止其利用公职身份或权力寻租,避免产生利益冲突,从而维护政府的公信力与廉洁性。因此,任何副业的探讨,都必须首先置于这一法律框架之下进行审视。

然而,法律的刚性规定在面对社会生活的多样性时,总会存在一些需要具体分析的“灰色地带”,其中就包括了插画这类创作性劳动。问题的关键,在于如何准确区分劳动报酬与经营性收入。劳动报酬,通常指个人凭借自己的智力或体力劳动,一次性或非固定性地获得的收入,如稿费、讲课费、设计费等。而经营性收入,则源于一个持续运营的商业实体或经营活动,具有系统性、组织性和盈利性的特征。对于公务员而言,利用业余时间进行插画创作,其合规性就取决于收入性质。如果一位公务员仅仅是利用自己的专业技能,应约稿方要求,完成一幅或一系列插画作品,并据此获得一次性的稿酬,这种行为在性质上更接近于提供劳务,所得属于劳动报酬范畴。在这种情况下,只要其创作行为未动用任何公职资源,未利用职务影响力,且不影响本职工作,通常不被视为违法的“营利性活动”。这就像一位公务员业余时间写了一篇文章投稿并获得稿费一样,是基于个人知识技能的智力成果变现。

但是,合规性的边界是极其脆弱且容易突破的。一旦插画创作从“接单”模式演变为“经营”模式,性质就发生了根本性变化。例如,如果该公务员注册了个体工商户或公司,以工作室的名义对外承接业务、批量生产插画衍生品(如手机壳、装饰画)、开设线上店铺进行持续销售、招募助手或团队进行规模化运作,那么这就已经构成了典型的“营利性活动”。此时,无论其规模大小,都已触碰了法律红线。同样,如果其在社交平台或个人作品中,有意或无意地暗示、炫耀自己的公务员身份,以此作为吸引客户、提升商业信誉的筹码,那么这就涉嫌利用公职身份谋取私利,是更为严重的违纪行为。因此,公务员从事插画创作的合规性,核心在于守住“非经营性”和“非身份化”两条底线。

将这一逻辑延伸至其他线上副业,我们可以得出更具普适性的判断标准。对于知识付费类副业,如线上授课、知识问答等,如果是一次性的讲座或答疑,获取劳务报酬,风险相对可控。但若是开设系列课程、建立付费社群、打造个人IP进行持续性商业变现,则风险剧增。对于技能服务类,如编程、翻译、设计等,其合规性判断与插画创作完全一致,关键看是零散的劳务输出还是系统化的商业运营。而对于时下流行的网约车司机、外卖骑手等,则需要格外警惕。这类活动不仅需要注册为平台司机(可能涉及经营资质),其服务过程本身也具有持续经营的性质,且容易与公务员形象产生冲突,绝大多数地区的组织人事部门对此持否定态度。投资理财,如购买股票、基金等,通常被视为个人财产性收入,不在禁止之列,但必须严守内幕交易的法律禁区,绝不能利用职务之便获取未公开信息进行投资。

最后,我们必须回归到公务员的职业伦理与个人价值实现层面。选择成为一名公务员,本身就意味着一份对公共利益的承诺和职业奉献精神的认同。这份职业提供的稳定性和社会地位,其机会成本就是个人商业发展空间的受限。在考虑副业之前,每一位公职人员都应扪心自问:我的主要精力是否还能保证高质量完成本职工作?我的副业是否会给单位带来负面影响?是否存在任何潜在的利益冲突?即便某些副业在法律上处于模糊地带,但从职业伦理和长远发展来看,任何可能分散精力、引发争议、损害形象的行为都应极力避免。真正的价值实现,并非仅仅通过副业收入来衡量,更在于在本职岗位上精益求精,通过服务社会、贡献国家所获得的职业成就感和个人成长。与其在合规的边缘试探,不如将业余时间用于学习提升、陪伴家人或培养纯粹的、不涉及金钱交易的爱好,这或许是更为稳妥和智慧的人生选择。在纪律的框架内寻求个人发展,在奉献中实现自我价值,这才是新时代公务员应有的格局与担当。