公职人员兼职取酬,规范要求具体有哪些?

公职人员兼职取酬问题,其核心并非简单的“多一份收入”的民生议题,而是直指公权力运行廉洁性与国家治理现代化的根本性命题。对公职人员兼职取酬的规范,从来不是空穴来风的限制,而是基于防范利益冲突、维护政府公信力、确保公职人员队伍纯洁性的深层考量。这一系列规范要求,如同一张细密而刚性的制度之网,旨在将公权力牢牢锁定在公共利益的轨道上,任何偏离轨道的谋利行为都将面临严苛的审视与追究。

理解这些规范,首先要从其法理与纪律逻辑起点入手。《中华人民共和国公务员法》明确要求公务员不得“从事或者参与营利性活动,在企业或者其他营利性组织中兼任职务”。这一规定的法理基础在于,公职人员的身份决定了其首要职责是为公众服务,其手中的权力是人民赋予的,必须用于公共事务。一旦允许其随意在市场化的营利性组织中兼职取酬,就不可避免地会产生利益冲突的巨大风险。例如,一名市场监管部门的官员,若同时在某企业担任“顾问”并获取报酬,他还能否在执法监管中保持绝对的公正?这种潜在的、甚至已经发生的利益输送,会严重侵蚀政府的公信力,破坏公平竞争的市场环境。同样,《中国共产党纪律处分条例》对党员干部的约束更为严格,将违规兼职取酬明确列为违反廉洁纪律的行为,体现了党要管党、从严治党的坚定决心。因此,所有的规范要求,都围绕着“隔离公职身份与市场利益”这一核心原则展开。

那么,具体的“红线”究竟划在哪里?党员干部违规兼职界定标准的清晰化至关重要。这里的“公职人员”范畴广泛,不仅包括各级机关的公务员,还涵盖了参照公务员法管理的人员、法律法规授权或者委托行使公共事务管理职能的事业单位人员,以及国有企业、公办科教文卫体等单位的管理层人员。“兼职”的形式也多种多样,绝非仅指签订劳动合同的“全职”或“半职”工作。在各类企业、协会、学会、基金会等营利性或非营利性组织中担任董事、监事、顾问等职务,哪怕只是“挂名”不参与实际工作,只要未按规定报备或批准,均可能被认定为违规兼职。而“取酬”的概念更是需要全面理解,它不仅包括货币形式的工资、奖金、津贴、顾问费,还包括股权、期权、分红、实物,以及可以折算为货币的其他任何形式的利益。甚至,将报酬“捐赠”出去,也难以掩盖其“取酬”行为本身的违规性质。因此,界定标准的核心在于:未经批准,不得兼任可能影响其公正执行公务的职务,不得以任何形式获取与这种职务相关的经济利益。

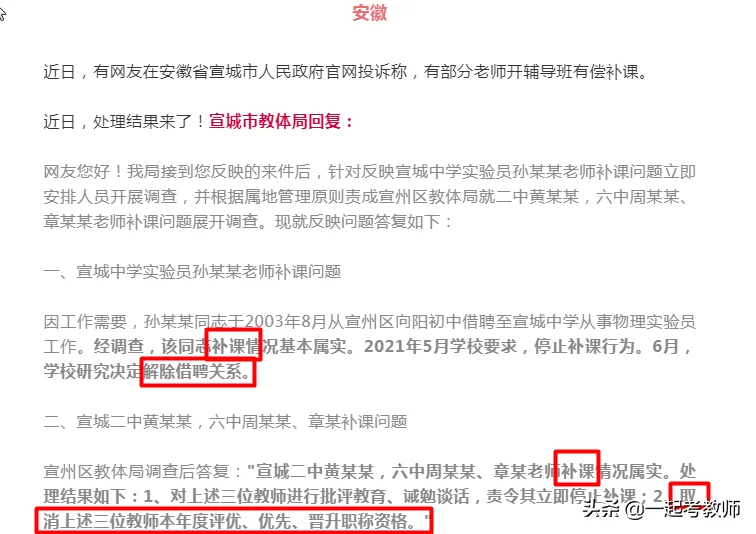

一旦触碰红线,其后果是相当严重的。公职人员兼职取酬违纪处分的依据主要来源于《公务员法》和《纪律处分条例》。根据情节轻重,处分措施从警告、记过、记大过,到降级、撤职,直至开除。对于党员干部而言,除了党纪处分,还可能伴随政务处分。例如,某处级干部未经批准,利用其分管领域的信息优势,在一家私营企业担任“战略顾问”并每年收取数十万元“顾问费”,一旦查实,不仅面临党纪重处分,其职务也必然被撤销,违纪所得将被收缴。更严重的是,如果兼职行为与滥用职权、为他人谋取不正当利益等行为交织,就可能突破违纪界限,涉嫌受贿罪等刑事犯罪,届时将面临法律的严惩。这种“双开”(开除党籍、开除公职)乃至锒铛入狱的案例,在近年来通报的案件中屡见不鲜,其警示意义不言而喻。制度的牙齿就在于其执行的刚性,任何侥幸心理在严密的监督和严厉的惩处面前都将不堪一击。

当然,规范并非一味地“堵”,也包含着有序的“疏”。国家并非完全禁止公职人员的一切社会兼职活动,关键在于合规性与透明度。对于公职人员合规兼职的报备程序,政策提供了有限的通道。这主要体现在学术性、公益性等领域。例如,高等院校、科研院所的专家学者,在不影响本职工作、不利用职权或职务影响为兼职单位谋取不正当利益的前提下,经组织批准,可以在本学科、本行业领域的学会、协会等非营利性组织兼任职务,并按照规定获取相应的报酬。这里的报备程序极其关键,通常包括:个人提出书面申请,详细说明兼职单位性质、兼职理由、兼职期限、工作内容以及是否取酬等情况;所在单位党委(党组)进行严格审核,研判其是否会产生利益冲突;审核通过后,按干部管理权限报请上级主管部门或组织人事部门审批。整个过程强调“事前批准”而非“事后报备”,且批准后必须严格遵守相关规定,定期报告兼职情况,离职或兼职期满后及时办理脱钩手续。这套程序的本质,是将原本私密的个人行为,置于组织的阳光监督之下,确保其始终在可控的范围内运行。

在实际操作中,仍存在一些认识上的“灰色地带”需要廓清。比如,有人认为在亲戚朋友的公司帮忙,不领工资就不算违规,这其实是严重的误解。不取酬虽减轻了行为的严重性,但未经批准的兼职行为本身就已经违反了工作纪律和组织原则,更何况“帮忙”过程中是否利用了职务影响、是否传递了内幕信息,更是难以界定的风险点。还有人问,通过遗嘱继承家族企业的股份并参与分红,是否属于违规?这需要具体分析,通常情况下,合法的股权继承和分红不属于“兼职取酬”范畴,但该公职人员必须向组织如实报告,且不得利用公职身份为企业经营谋取便利,更不得参与企业的日常经营管理。这些细节问题,恰恰考验着一名公职人员的纪律意识和政策水平。它要求每一位公职人员都必须成为规章制度的“明白人”,在日常工作和生活中时刻保持警醒,主动远离任何可能引发廉洁风险的情形。

对公职人员兼职取酬的规范,其最终价值指向是塑造一个风清气正的政治生态和公平诚信的社会环境。它要求公职人员必须在个人利益与公共利益之间做出清晰而坚定的选择。这份选择,既是职业操守的底线,也是个人修养的体现。制度的笼子越扎越紧,绝非与个人发展相对立,而是为那些真正志在为人民服务的公职人员提供一个更清朗、更安全的履职环境。清晰理解并严格遵守这些规范要求,不仅是对组织负责,更是对自己的政治生命和家庭幸福负责。在公与私的界限上,唯有心存敬畏、行有所止,方能行稳致远,无愧于“人民公仆”这一光荣称号。