公办老师能搞副业吗?编制老师副业怎么搞?

在编公办教师能否从事副业,这绝非一个简单的“能”或“不能”可以回答的问题。它触及的是教师职业的特殊性、法律法规的严肃性以及个人发展的现实需求三者之间的复杂平衡。许多有抱负的教师,一方面面临着生活压力和对更广阔职业天地的向往,另一方面又对“编制”这一身份所附加的种种约束心存忌惮。要解开这个结,我们必须先清晰地划定那条不可逾越的“红线”,即《中华人民共和国教师法》以及各地教育行政主管部门出台的相关规定。这些规定的核心精神非常明确:禁止利用职务之便谋取私利。具体来说,这包括了不得组织、参与有偿补课,特别是不得对自己所教的学生进行有偿辅导;不得利用学校的资源、声誉或学生信息为个人商业活动服务;不得从事任何与教育教学工作相冲突,或可能影响教师公正廉洁形象的活动。触碰这条红线,轻则受到党纪政纪处分,重则可能失去编制,其后果是任何教师都无法承受的。因此,探讨副业的前提,是建立在对这条边界的深刻理解和绝对敬畏之上。

明确了“不能做什么”之后,我们才能更从容地探索“可以做什么”。真正的智慧,并非是在政策的边缘疯狂试探,而是将个人发展与职业身份进行深度融合,实现价值对齐而非简单的“时间贩卖”。对于公办教师而言,最大的优势在于其深厚的专业知识、强大的学习能力和优秀的沟通表达能力。因此,理想的副业方向,应当是这些核心能力的延伸与变现,而不是另起炉灶,从事与自身专业毫无关联的体力劳动或纯粹的商品倒卖。例如,一位语文老师,与其去开一个可能与教学时间冲突的实体店,不如将自己对古诗词的独到见解、对作文写作的系统方法,通过现代互联网手段,转化为可供更广泛人群学习的内容。这种知识变现的模式,不仅符合政策导向,更能反哺本职工作,让教师在副业探索中积累的经验、视野和方法,回归课堂,惠及学生,形成一个良性循环。这便是教师副业的最高境界:副业成为主业的延伸和滋养,而非消耗与对立。

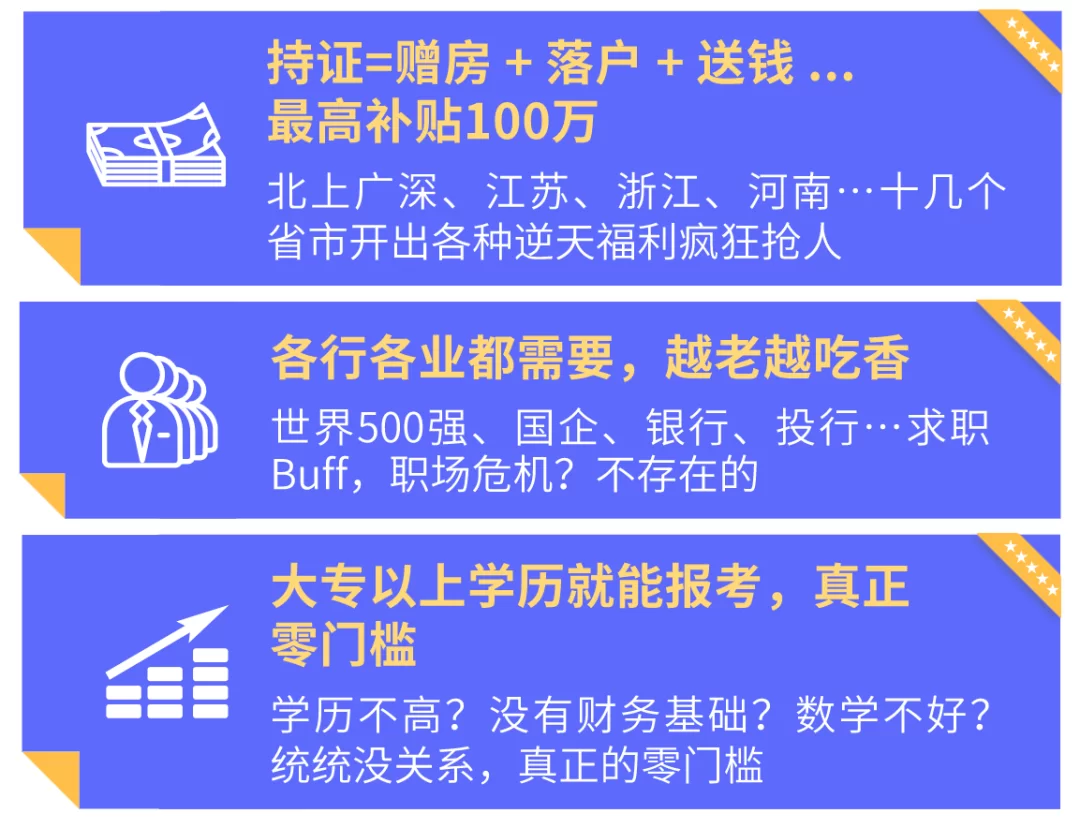

基于以上原则,我们可以勾勒出一些相对公办老师合规副业推荐的路径。首当其冲的是内容创作与知识付费。在各大自媒体平台、知识付费社区,一名优秀教师本身就是一座内容富矿。无论是制作高质量的学科知识点精讲视频、撰写教育理念与方法论的深度文章,还是开发针对特定学段学生的思维导图、学习工具包,这些都是极具价值的线上产品。关键在于,内容创作应面向公众市场,服务于有自主学习需求的泛人群,而非针对本校本班学生的“课后辅导”。其次,教育咨询与课程开发是另一条康庄大道。随着在线教育的蓬勃发展,许多教育科技公司亟需具备一线教学经验的专家参与课程设计、内容审核和教学产品测试。教师可以利用业余时间,以顾问或项目合作的形式,将这些机构的专业需求与自己的教学实践相结合,这不仅能获得可观报酬,更能深入了解教育产业的最新动态。再者,教师也可以发掘个人兴趣,将其发展为合规的副业。例如,擅长书法绘画的老师,可以在网络平台开设线上教学班或出售自己的数字艺术品;热爱摄影的老师,可以成为一名教育领域的纪实摄影师或摄影导师。这些副业与教学主业看似不直接相关,但其本质仍是美的传播和技能的传授,同样符合教师的文化使者的身份。

然而,即便是完全合规的副业,也必须时刻警醒教师副业如何不影响本职工作这一核心议题。精力是有限的,时间是宝贵的。任何副业的开展,都必须建立在不影响正常教学、不降低备课质量、不减少与学生互动时间的基础之上。这就要求教师具备卓越的时间管理和精力分配能力。一个切实可行的建议是,将副业严格限定在周末、寒暑假等法定假期内,或者在工作日每天固定的一两个小时“业余时间”里。同时,必须建立一道“防火墙”,将副业与主业彻底隔离。绝不能在工作时间处理副业事务,绝不能使用学校的办公设备、网络或资源从事个人商业活动,更不能以任何形式向学生、家长推广或推销自己的副业产品或服务。这道心理和物理上的界限,既是保护自己,也是对职业的尊重。编制老师搞副业的法律风险,很多时候并非源于业务本身不合规,而是源于界限的模糊和职业伦理的失守。保持清醒,公私分明,是规避风险最有效的护身符。

最终,公办教师探索副业的旅程,更像是一场深刻的自我认知与职业重塑。它迫使我们去思考:除了讲台,我还能为这个世界贡献什么价值?我的知识、技能和热情,还能在哪些维度上开花结果?这个过程,本身就超越了单纯追求经济收益的浅层目标,而指向了个人品牌的建立和终身学习的践行。当一名教师不再仅仅满足于“教书匠”的身份,而是努力成为所在领域的“知识专家”、公共领域的“思想分享者”时,他的格局和视野自然会得到极大的拓展。这种由外而内的成长,最终会沉淀为更深厚的教育情怀和更丰富的教学智慧,悄无声息地滋养着那一方小小的三尺讲台。这份对自我价值的持续追求,本身就是对学生最生动、最深刻的身教。