兼职人员上下班出意外,免责协议到底怎么算?

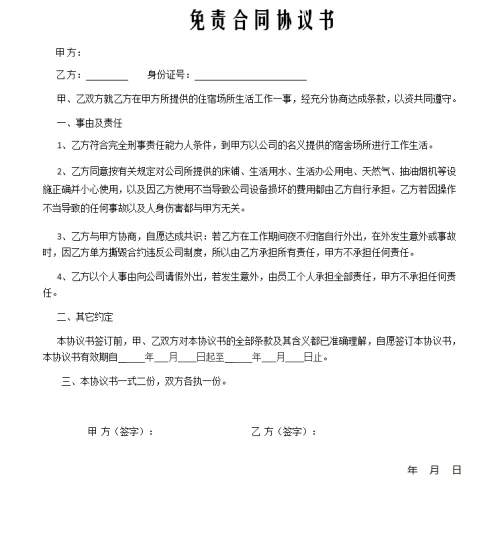

首先,一个根本性的法律原则必须明确:违反法律强制性规定的约定是无效的。《中华人民共和国劳动合同法》第二十六条明确规定,用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的劳动合同条款无效。而《工伤保险条例》作为国家行政法规,其关于工伤认定的规定属于强制性规范。该条例第十四条规定,职工在上下班途中,受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的,应当认定为工伤。这里的关键在于,条例使用的是“职工”一词,其范围同样包括了建立劳动关系的兼职人员。因此,当一名兼职员工在合理时间、合理路线的通勤途中,发生了非本人主要责任的交通事故并因此受伤,这起事件在法律性质上就已经被界定为“工伤”。

既然法律规定了这是工伤,那么意味着受伤的兼职员工依法享有工伤保险待遇的权利。这份权利是国家法律赋予劳动者的社会保障,不因任何双方的私下约定而被剥夺。因此,那份试图“免除”雇主在工伤事故中责任的协议,从根本上就与法律的强制性规定相抵触。它就像是试图用一张内部规定去推翻国家法律一样,在法律上是站不住脚的。即便兼职员工签署了这份协议,一旦发生事故,该免责条款也会被司法机关认定为无效。雇主不能依据这份协议来拒绝承担法定的工伤保险责任,该买的保险要买,该赔付的费用一分不能少。

然而,法律的判定并非一个简单的“一刀切”过程。“工伤”的认定本身存在严格的条件,这恰恰是许多人容易忽视的细节。并非所有上下班途中的磕碰都属于工伤范畴。要构成法律意义上的通勤工伤,必须同时满足几个核心要素:第一,时间要素,必须是发生在合理的上下班时间内。比如,为了接送孩子而显著绕路,或者下班后与朋友聚会到深夜再回家,其间发生的事故就可能被认定为脱离了合理的下班时间。第二,路线要素,必须是往返于居住地与工作单位之间的合理路线。如果员工擅自偏离路线去办私事,那么在此期间发生的事故,雇主的责任便难以成立。第三,责任要素,在交通事故中,员工不能承担主要或全部责任。交警部门出具的《交通事故认定书》是划分责任的关键依据,如果员工被认定为醉驾、无证驾驶或闯红灯等承担主要过错的行为,则无法被认定为工伤。第四,事故类型要素,通常限定为交通事故或城市轨道交通、客运轮渡、火车事故等,自己走路摔伤一般不被涵盖在内。这些具体的判定标准,构成了实践中工伤认定的复杂性,也正是风险管理的切入点。

对于雇主而言,与其寄望于一纸效力存疑的免责协议,不如采取更为积极主动和合法合规的风险管理策略。真正的责任规避,不是通过一纸空文“免责”,而是通过制度设计“转嫁”和“防范”。最直接有效的工具是商业保险。雇主可以为兼职人员购买“雇主责任险”,这种保险直接保障的是雇主因其雇员在从事业务活动时遭受意外而依法应承担的经济赔偿责任。一旦发生工伤事故,保险公司会在赔偿限额内替雇主买单,极大地缓解了企业的财务压力。此外,也可以考虑为员工购买“意外伤害保险”作为补充福利。除了保险,企业还应加强安全文化宣导。虽然无法控制员工的通勤过程,但可以在入职培训、日常提醒中,反复强调交通安全的重要性,培养员工的安全意识。这种人性化的关怀,不仅能在一定程度上降低事故发生率,更能提升员工的归属感和忠诚度,其价值远超过一份冷冰冰的免责协议。

从兼职人员自身的角度来看,了解并维护自身合法权益至关重要。在签署任何兼职协议时,应仔细阅读条款。如果发现包含“上下班途中发生任何意外与我方无关”、“自愿放弃工伤索赔权利”等类似表述的条款,要保持高度警惕。要知道,即便签了字,这类条款在法律上也是无效的。但这并不意味着可以掉以轻心。最重要的是保留证据,包括能证明劳动关系的协议、工资支付记录、工作安排的聊天记录,以及通勤路线的导航截图、公交卡刷卡记录等。一旦不幸发生事故,务必第一时间报警、救治,并立即通知雇主,主动搜集和保存所有相关证据,这是未来进行工伤认定和索赔的基础。不要因为担心“丢了工作”或觉得“麻烦”而忍气吞声,依法维权是每个劳动者的正当权利。

那么,兼职劳务协议中是否完全不能提及意外和责任呢?并非如此。关键在于条款的合法性与合理性。一份合规的协议,可以明确双方的权利义务,比如,协议可以约定“兼职人员应遵守交通规则,安全上下班”,这是一种善意的提醒,而非责任的规避。协议也可以清晰界定工作时间的起止点,这对于判断是否在“合理通勤时间”内具有参考意义。更可以约定,如果因兼职人员的故意或重大过失(例如无证醉酒驾驶)导致事故,其在向保险公司或工伤保险基金理赔后,应赔偿给雇主因此遭受的损失(如保险上浮费率等)。这种针对个人极端过错行为的追偿约定,在法律上通常是有效的。它强调的是个人责任,而不是剥夺法定的工伤保障权利。

因此,与其在一张法律效力存疑的免责协议上寻求心理安慰,不如构建起以法律为准绳、以保险为屏障、以人性化管理为内核的用工安全体系。这才是对兼职者生命健康的真正尊重,也是对企业自身长远发展的坚实保障。在灵活用工时代,责任的边界并未模糊,只是需要更精细、更合规的界定方式。法律的刚性底线与管理的柔性智慧相结合,才能最终实现雇主与兼职员工之间的共赢与和谐。