在微信公众号生态中,评论区的互动数据已成为衡量内容质量与用户粘性的核心指标之一,而评论点赞作为最直接的反馈形式,其数量不仅影响内容的传播权重,更关乎账号的商业价值与品牌形象。如何快速且有效地提升微信公众号评论点赞量,成为内容创作者与运营者亟待解决的命题。然而,这一命题并非简单的“数据堆砌”,而是需要结合平台规则、用户心理与内容策略的系统工程。真正的“快速且有效”,绝非依赖违规刷赞的短期投机,而是通过精准的运营手段激活用户自发互动,实现数据与价值的双重增长。

一、评论点赞的核心价值:从“数据符号”到“生态纽带”

微信公众号评论点赞的意义远不止于数字的堆砌。从平台算法逻辑看,高赞评论往往能触发“推荐加权”——当系统检测到某条评论获得大量认可,会将其优先展示于评论区前排,形成“热门评论”效应,进而吸引更多用户点击、阅读与互动,形成正向循环。对内容创作者而言,评论区的点赞数据是“用户反馈”的可视化载体:一条高赞评论可能精准戳中用户痛点,或引发群体共鸣,为后续内容创作提供方向指引。

更深层次看,评论点赞是构建“用户连接”的纽带。当用户的观点获得他人认可(通过点赞),其参与社区讨论的积极性被激发;而对创作者而言,回复高赞评论能强化与核心用户的互动,将“流量”转化为“留量”。尤其在私域运营时代,评论区的高质量互动(含点赞)直接关系到账号的“信任资产”——品牌方可通过评论区的点赞分布洞察用户偏好,个人IP则能借此塑造“与用户站在一起”的亲和形象。因此,追求评论点赞的快速提升,本质是优化用户互动体验、激活账号生态的过程。

二、误区与挑战:“刷赞”陷阱下的短期狂欢与长期代价

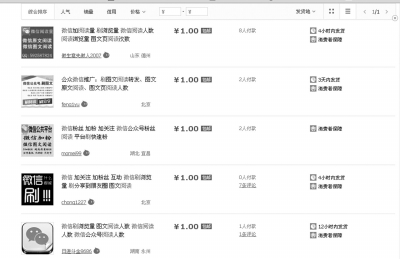

谈及“快速提升评论点赞”,部分运营者首先想到的是“技术手段”:通过第三方平台购买虚假点赞、雇佣水军评论互动。这种看似“高效”的方式,实则暗藏多重风险。从平台规则看,微信公众号已建立完善的反作弊机制,通过算法识别异常点赞行为(如IP地址集中、评论内容雷同、点赞速度过快等),违规账号将面临限流、封禁等处罚,2023年腾讯清理的“虚假互动”账号就超百万量级。

从用户心理分析,虚假点赞难以形成真实共鸣。一条缺乏情感连接、逻辑生硬的“水军评论”,即便获得短暂的高赞数据,也无法引发用户的情感认同,反而可能让用户对内容真实性产生质疑。更关键的是,“刷赞”破坏了评论区的生态平衡——当真实用户的声音被虚假数据淹没,有价值的信息被稀释,用户参与讨论的意愿会逐渐降低,最终导致账号“互动泡沫化”:数据光鲜,却无实际转化。

此外,过度追求“快速点赞”还可能陷入“内容空心化”误区。运营者若将精力集中于数据包装,而非打磨内容本身,会导致评论区出现“为点赞而点赞”的畸形互动:用户为获得奖励而机械点赞,却无实际阅读与思考。这种“数据繁荣”如同空中楼阁,一旦停止外部“输血”,互动数据便会迅速回落,无法为账号积累长期价值。

三、快速且有效的合规策略:以用户为中心的“三维互动模型”

实现评论点赞的快速且有效提升,需回归“用户价值”本质,通过内容、场景、激励的三维协同,激发用户的自发互动。这一模型的核心逻辑是:让用户“愿意点赞”(内容价值)+“能够点赞”(场景便利)+“持续点赞”(激励驱动),最终形成“优质内容—用户互动—数据增长—内容优化”的闭环。

1. 内容锚点:让评论成为“二次创作的舞台”

用户为何愿意为评论点赞?核心在于评论是否提供了“增量价值”。创作者需通过内容设计,引导用户输出有观点、有情感、有细节的评论,而非简单的“支持”“学习了事”。具体可从三方面入手:

- 设置“争议性”或“共鸣性”话题:例如在职场类文章中提问“你遇到过最奇葩的加班理由是什么?”,在情感类内容中发起“你认为‘门当户对’还重要吗?”的讨论,这类话题易激发用户的表达欲,评论区易出现高共鸣的“故事型评论”,天然具备点赞潜力。

- 预留“互动接口”:在内容结尾主动提问,如“你有哪些独家的XX技巧?评论区分享一下吧!”或“如果让你用一句话总结本文,你会说什么?”,降低用户的参与门槛,引导用户结合自身经历输出个性化观点。

- 打造“评论IP”:对优质评论进行“二次创作”,例如将用户分享的实用技巧整理成“评论精华合集”,或在后续内容中@高赞评论用户并引用其观点。这种“被看见”的激励,会促使用户更认真地撰写评论,形成“优质评论—高赞曝光—更多优质评论”的正向循环。

2. 场景优化:让点赞成为“自然的互动习惯”

评论点赞的“速度”与“效率”,很大程度上取决于互动场景的便捷性。创作者需通过技术手段与排版设计,降低用户的操作成本,让点赞成为“下意识行为”。

- 评论区“置顶优质评论”:对于内容深刻、互动活跃的评论,创作者可手动置顶或通过“公众号后台”的“精选评论”功能将其展示在评论区顶部。高曝光位置能显著提升评论的点赞概率,同时为其他用户树立“优质评论”的标杆。

- 设计“分层评论结构”:针对长篇文章,可在评论区按话题划分“子讨论区”(如“经验分享”“问题求助”“观点辩论”),并添加“点击展开”功能。清晰的评论结构能帮助用户快速找到感兴趣的内容,提升点赞的精准度与效率。

- 利用“公众号插件”辅助互动:部分第三方平台提供“评论点赞排行榜”“热门词云”等插件,通过可视化数据激发用户的竞争心理——例如“本周评论点赞王将获得XX福利”,既能提升点赞量,又能增强用户粘性。

3. 激励驱动:让点赞成为“有回报的价值交换”

心理学中的“互惠原则”表明,当用户获得某种“回报”时,更倾向于付出行动(如点赞)。创作者需设计合理的激励机制,将“点赞行为”与用户利益绑定,但需避免过度商业化导致体验异化。

- 物质激励与精神激励结合:例如发起“评论点赞达标”活动,当某条评论点赞数达到100,创作者将为该评论用户赠送小礼品(如电子书、周边产品);或设置“月度评论之星”,对点赞数最高的用户进行公开表彰,颁发电子证书,满足用户的“荣誉需求”。

- “点赞+关注”组合激励:在评论区引导用户“点赞+关注”后,可领取专属内容包(如行业报告、实用工具包)。这种“低门槛高回报”的设计,能同时提升点赞量与粉丝转化率。

- “社群化”激励延伸:将高赞评论用户引流至专属社群,在群内发起“观点碰撞”“线下沙龙”等活动,让“点赞用户”从“线上互动”走向“线下连接”。这种深度绑定能显著提升用户的忠诚度,使其成为账号的“野生代言人”。

四、长期价值构建:从“点赞数据”到“互动生态”的跃迁

评论点赞的快速提升,最终需服务于账号的长期生态建设。若仅将目光局限于短期数据增长,即便通过合规手段获得高赞,也可能陷入“互动依赖症”——一旦停止激励,数据便迅速回落。真正的有效提升,是让评论区成为“用户社区”的核心载体,让点赞成为“价值认同”的自然表达。

这意味着创作者需从“流量思维”转向“用户思维”:关注评论的质量而非数量,重视用户的反馈而非数据的表现。例如,通过分析高赞评论的关键词,洞察用户的真实需求,反哺内容创作;通过回复用户的评论,建立“创作者—用户”的平等对话关系,让用户感受到“被尊重”“被倾听”。当评论区形成“观点碰撞、情感共鸣、价值互助”的生态时,点赞数据便会成为水到渠成的“结果”,而非刻意追求的“目标”。

在微信公众号的下半场,单纯依靠内容或流量红利已难以突围,评论区的互动生态成为账号差异化竞争的关键。如何快速且有效地提升评论点赞量,本质是对“用户价值”的深度挖掘——它不是一场关于数据的数字游戏,而是一次以内容为锚点、以互动为纽带、以信任为归宿的社区构建之旅。唯有放弃“刷赞”的投机心态,回归用户需求本身,才能让每一次点赞都成为真实连接的起点,让评论区成为账号最珍贵的“数字资产”。