在QQ构建的数字社交生态中,“点赞”早已超越简单的互动功能,成为个体寻求认同、确认自我价值的情感锚点。当一条动态的点赞数从个位数跃升至三位数,那种被集体看见的即时满足感,正是“快乐吧”情绪的核心来源。而随着“刷赞网站”的兴起,用户得以在短时间内“制造”这种满足感——但这种被技术放大的快乐,究竟是真实社交需求的延伸,还是虚拟泡沫的短暂膨胀?

QQ平台的社交属性与点赞的情感价值

作为国民级即时通讯工具,QQ凭借其覆盖全年龄层的用户基础和多元化的社交场景(空间、群聊、动态、说说等),构建了复杂的社交关系网络。在这些场景中,点赞是最轻量级的“社交货币”:无需长篇评论,只需一次点击,却能传递“我看到了”“我赞同”“我支持”的多元信号。对学生群体而言,QQ空间的学习日常动态收获同学的点赞,意味着“被同龄人认可”;对职场人士来说,行业见解在群聊中获得点赞,则是专业价值的隐性背书。这种基于点赞的社交反馈,构成了“快乐吧满足感”的底层逻辑——通过外部积极反馈,获得“我是被接纳的”“我的分享是有价值的”心理确认。点赞数因此成为社交热度的量化指标,直接关联用户的“存在感”与“归属感”。

刷赞网站的运作逻辑与用户动机

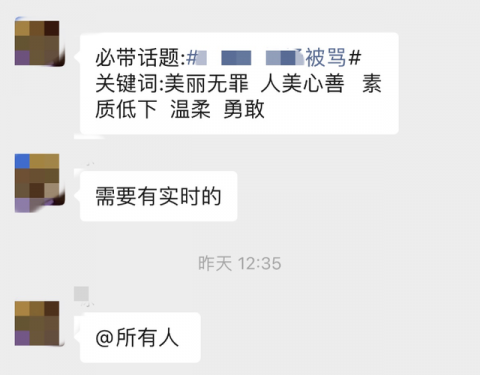

当自然社交互动无法满足对“点赞量”的期待时,“刷赞网站”应运而生。这类平台通常以“QQ空间刷赞”“说说点赞助手”“群聊互动增粉”为噱头,通过技术手段模拟真实用户行为:例如,利用脚本批量向指定动态发送点赞,或通过“互助点赞”社群实现用户间的交叉点赞。用户只需输入QQ号、动态链接,选择点赞数量,即可在几分钟内看到数字飙升。其核心吸引力在于“即时满足”——相比于等待真实好友的缓慢反馈,刷赞提供了可量化的、即时的“成功体验”。尤其对社交焦虑者、内容创作者或追求“存在感”的年轻用户,刷赞成为快速获取社交认可的“捷径”,直接作用于“快乐吧满足感”的神经中枢:当点赞数从10变成100,那种“我很受欢迎”的愉悦感会瞬间释放,形成“点赞-快乐-继续刷赞”的正向循环。

满足感的心理机制与虚拟符号的放大效应

从心理学视角看,刷赞带来的满足感本质上是“社会强化”的结果。班杜拉的“自我效能理论”指出,个体需要通过外部反馈确认自身能力,点赞数正是这种反馈的量化指标。当刷赞将这个指标人为放大,用户的“自我效能感”会被虚假提升——即使内容质量未变,也会因高点赞数产生“我的内容很受欢迎”的认知偏差。此外,QQ平台的“好友动态瀑布流”设计,放大了“社会比较”心理:每次刷新页面,好友间的点赞数差异都会刺激用户的竞争意识,而刷赞则成为“赢得比较”的工具。此时,满足感的来源从“被真实好友认可”转向“被数字符号证明”,这种转变让虚拟互动的“快乐吧满足感”变得可控、可量化,却也埋下了脱离现实的隐患。

合理应用的边界与潜在挑战

不可否认,刷赞网站在一定程度上满足了用户的社交需求,尤其对需要“破冰”的新用户或希望提升内容曝光度的创作者,适度的点赞互动能帮助其快速融入社群。然而,当刷赞成为依赖,满足感便会走向异化。一方面,平台规则对刷赞行为有明确限制:QQ《用户协议》禁止使用第三方工具进行虚假互动,一旦被检测到,可能面临功能限制、账号降权甚至封禁的风险,这种“规则焦虑”会抵消刷赞带来的快乐;另一方面,过度依赖虚拟点赞会导致真实社交能力退化:当用户习惯于通过数字堆砌获得满足,反而会忽视与好友的深度互动——毕竟,一条真诚的评论远比100个空洞的点赞更能传递情感价值。此时,“快乐吧满足感”变成了“数字幻觉”:点赞数越高,内心的孤独感可能越强,因为真实的情感连接并未发生。

理性构建满足感的路径

在QQ的社交场域中,真正的“快乐吧满足感”应根植于真实互动而非虚假数据。对普通用户而言,与其将时间耗费在刷赞上,不如优化内容质量:分享真实的生活片段、有价值的观点,用真诚吸引自然点赞;善用QQ的社交功能,如“特别关心”动态优先展示、“好友生日提醒”等细节互动,让满足感源于“被重视”而非“被点赞”。对内容创作者,可结合QQ平台的社群运营逻辑,通过“粉丝群互动”“直播连麦”等方式,将点赞转化为真实的情感共鸣——当粉丝因为你的内容而主动分享、讨论,这种“自发传播”带来的满足感,远超任何刷赞制造的虚假繁荣。刷赞网站本身并非洪水猛兽,但需明确其“辅助工具”的定位:偶尔用于应急(如重要动态需要初始热度),但绝不能成为社交生活的全部。

回归QQ社交的本质,点赞只是情感交流的“标点符号”,而非“内容本身”。真正的“快乐吧满足感”,永远藏在好友深夜发来的那句“你今天说的很有道理”,藏在群聊里大家对同一话题的热烈讨论,藏在空间评论区那句“好久不见,最近好吗”。刷赞或许能带来短暂的数字狂欢,但唯有真实的连接,才能让满足感穿透屏幕,温暖人心。在QQ构建的数字世界里,愿我们都能找到属于自己的“真实点赞”——那无关数量,只关乎被看见、被理解、被需要的深度共鸣。