如何用1元刷QQ空间10万点赞?这个问题看似荒诞,却在流量经济的产业链中藏着一套完整的逻辑链条。它不是魔法,而是技术、成本与规则博弈下的产物,折射出社交媒体生态中“数据崇拜”的畸形与真实价值回归的必然。要拆解这个命题,需从成本结构、技术路径、价值泡沫与监管博弈四个维度展开,才能看清1元背后的流量密码,以及它对用户、商家和平台的三重冲击。

1元成本拆解:规模化运作下的极致压缩

“1元刷10万点赞”的核心秘密,在于规模化运作对成本的极致压缩。在流量黑产的产业链里,成本被拆解到最小单元:虚拟账号、自动化脚本、平台漏洞,三者缺一不可。

虚拟账号是基础。通过批量注册“小号”或购买“养号”资源,每个账号的获取成本可低至0.01元。这些账号通常使用虚拟手机号(通过接码平台批量获取)、随机头像和昵称,模拟真实用户的初始状态,避免被平台风控系统标记为“异常账号”。10万点赞需要1万个账号,仅此一项成本就是100元,但黑产通过“共享账号池”或“账号复用”(如一个账号在不同时间段为不同内容点赞),可将单账号使用成本再压低至0.001元,1万个账号的成本便降至1元。

自动化脚本是效率引擎。人工点赞1次成本约0.1元,10万点赞需1万元,显然不符合“1元”逻辑。黑产开发者通过模拟用户点击行为,编写脚本实现24小时自动点赞:脚本会随机切换IP地址(避免同一IP频繁触发风控)、模拟人类操作的延迟(如0.5-3秒随机间隔)、批量导入账号密码,实现“1个脚本控制1000个账号同时点赞”。脚本的开发成本虽需数千元,但规模化使用后,分摊到单次点赞的成本可忽略不计。

平台漏洞是“降价”关键。部分社交平台对新注册账号会给予初期流量倾斜,或对“点赞”行为的风控检测存在滞后性。黑产利用这一点,让新账号在注册后立即点赞,利用平台的“流量红利”降低被拦截的概率。此外,通过“养号”(让账号模拟正常用户行为,如浏览、评论、加好友),提升账号权重,使其点赞更难被识别为作弊,进一步降低“重刷”成本。

三者叠加,1元成本便能撬动10万点赞——这不是技术奇迹,而是黑产对平台规则和用户心理的精准算计。

技术路径演变:从“人工刷量”到“AI模拟”的军备竞赛

“如何用1元刷QQ空间10万点赞”的技术路径,经历了从“粗放”到“精细”的迭代,本质是黑产与平台风控系统的“军备竞赛”。

早期(2010-2015年),刷量依赖“人工众包”。平台通过IP地址、操作频率等基础规则检测,黑产则组织“刷手”手动点赞:每个账号由不同IP、不同设备的真人操作,单次点赞成本0.5-1元,10万点赞需5万-10万元,显然无法实现“1元”目标。这种模式效率低、易被识别,逐渐被淘汰。

中期(2015-2020年),脚本自动化成为主流。随着平台风控升级(如检测同一IP的批量操作),黑产开始使用“模拟器+脚本”:在电脑上模拟手机环境,批量运行点赞脚本,通过切换代理IP池规避检测。此时,单次点赞成本降至0.05-0.1元,10万点赞约5000-1万元,虽仍离“1元”有距离,但已具备规模化基础。

近期(2020年至今),AI技术让“1元目标”成为可能。黑产引入AI算法,模拟“真实用户行为画像”:点赞前随机浏览3-5条QQ空间动态(停留5-10秒)、点赞后间隔1-2小时再操作、对“热门内容”(如明星动态、社会热点)优先点赞。这种“拟人化”操作,让平台的风控系统难以区分“真实用户”与“脚本”。同时,通过“动态IP池”(每次操作更换不同城市、不同运营商的IP)、“设备指纹模拟”(模拟不同手机型号、系统版本),进一步降低被识别概率。

技术迭代让“1元刷10万点赞”从“可能”变为“可行”,但也让平台的风控压力倍增——当黑产能以极低成本“制造”数据,平台如何保障内容的真实性?

价值泡沫:虚假点赞对生态的三重伤害

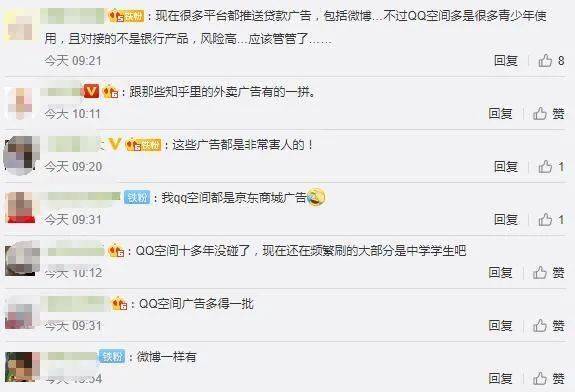

“如何用1元刷QQ空间10万点赞”的可行性,本质是“数据造假”的低成本化。这种虚假数据虽能满足部分用户的虚荣心、商家的营销需求,却对社交媒体生态造成三重深层伤害。

对普通用户而言,点赞数据成为“伪社交货币”。当一条动态的10万点赞中,90%是刷量而来,用户便无法通过点赞数判断内容的真实质量。比如,某条生活分享获赞10万,用户误以为“很多人认同”,实则可能是黑产批量操作;反之,优质内容因未刷量而点赞寥寥,形成“劣币驱逐良币”。长期如此,用户对QQ空间的信任度会下降——当数据不再真实,社交平台的意义何在?

对商家和广告主而言,虚假点赞导致“决策失真”。许多商家将QQ空间点赞数作为投放广告的依据(如“10万赞账号报价更高”),但刷量数据无法转化为实际转化。某美妆品牌曾合作一个“50万赞”的QQ空间账号,投放后点击率不足0.1%,远低于行业均值,最终损失数十万广告费。虚假数据让商家误判受众喜好,浪费营销资源,也让整个行业的“数据公信力”崩塌。

对平台而言,虚假点赞破坏“算法推荐”的根基。QQ空间的算法核心是“用户兴趣匹配”,通过点赞、评论等行为数据推荐内容。当刷量数据充斥,算法会将虚假高赞内容推荐给更多用户,导致用户 feed 流充斥“垃圾内容”(如低质营销、标题党)。平台活跃度看似提升(点赞数增加),实则用户停留时间、互动率下降——用户不是在“社交”,而是在被动接收“刷出来的内容”。

监管博弈:从“平台规则”到“行业自律”的破局之路

面对“1元刷10万点赞”的黑产,平台、商家和用户并非无能为力。监管博弈的核心,是让“数据造假”的成本高于收益,推动生态回归真实。

平台层面,需“技术+规则”双重发力。技术上,引入“行为序列分析”:通过AI判断点赞行为是否符合“真实用户逻辑”(如是否先浏览后点赞、是否对同类内容重复点赞)。规则上,建立“账号信用体系”:对频繁点赞的账号降权,对发布刷量广告的用户封禁。QQ空间近年已推出“清粉”功能,可检测并清理虚假关注者,未来或扩展至“清赞”,让刷量账号“点赞无效”。

行业层面,需抵制“数据崇拜”,回归内容本质。MCN机构、广告主应建立“数据真实性评估机制”,如要求第三方检测机构提供“互动数据报告”,将“真实评论率”“用户停留时长”作为核心考核指标,而非单纯看点赞数。当商家不再为“10万赞”买单,黑产的“1元生意”自然难以为继。

用户层面,需理性看待点赞数据。普通用户应意识到,“10万赞”≠“10万人认同”,学会通过评论、转发等更真实的互动判断内容价值。同时,主动举报明显的刷量行为(如短时间内点赞数激增但评论极少),让平台风控系统获得更多“打假数据”。

“如何用1元刷QQ空间10万点赞”的答案,藏着流量经济的阴暗面,也藏着生态重建的突破口。当技术能以极低成本制造虚假繁荣,我们更需要守住“真实”的底线——对平台而言,数据真实性是社交的生命线;对商家而言,内容质量才是营销的通行证;对用户而言,真实的互动远比冰冷的点赞数更有意义。唯有让“刷量”失去市场,让“优质内容”获得流量,QQ空间才能从“点赞工厂”回归“社交家园”。