公众号留言区的互动本是连接作者与读者的桥梁,真实有效的点赞与留言能反映内容价值、引导深度讨论,但近年来“刷赞行为”的滋生却让这一生态逐渐失真——大量虚假点赞配合水军留言,不仅扭曲了内容反馈的真实性,更让优质内容的识别成本陡增。如何精准识别公众号留言的刷赞行为,已成为内容平台、运营方乃至普通用户必须面对的课题。刷赞行为的识别,本质上是对“真实互动”与“虚假流量”的甄别,需要从数据规律、用户行为、内容逻辑等多维度构建分析框架,才能在复杂的信息环境中剥离出有价值的反馈信号。

一、先理解:公众号留言刷赞的“伪装术”与“目的链”

要识别刷赞,先需洞悉其运作逻辑。公众号留言刷赞并非简单的“点赞数字造假”,而是常与“虚假留言”绑定,形成“点赞+留言”的组合包装。刷手团队会通过批量注册的“僵尸号”或“养号号”,在留言区发布高度模板化的内容(如“说得对!”“学习了”“支持作者”),同时同步完成点赞操作,制造“内容受欢迎”的假象。其背后目的链清晰:对内容创作者而言,可能是刷量变现(通过虚假数据吸引广告合作)、营造“爆款”人设;对商业品牌而言,可能是通过虚假口碑引导消费决策;甚至存在恶意刷赞——通过大量低质留言+点赞,拉低内容互动质量,打击创作者积极性。

值得注意的是,刷赞行为已从早期的“机械刷量”进化为“高度仿真”。如今的刷手会模拟真实用户的阅读路径:先停留3-5秒再点赞,留言内容也会结合主题稍作修改(如科技文留言“干货满满,收藏了!”,情感文留言“说到心坎里了”),甚至会用表情符号、分段排版增加“真实感”。这种“仿真化”操作,让传统基于“点赞速度过快”“留言模板化”的识别方法逐渐失效,倒逼识别逻辑向更精细化的数据分析升级。

二、从数据“异常值”捕捉刷赞痕迹:量化指标的临界点判断

数据是识别刷赞的核心依据,真实互动与虚假流量在数据维度上必然存在“异常值”。运营方可通过建立量化指标体系,捕捉这些偏离正常规律的数据信号。

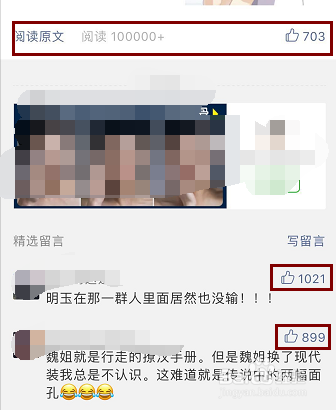

第一,点赞-留言比例的“倒挂”或“畸高”。真实内容生态中,点赞与留言通常呈正相关,但比例合理——除非内容极具争议性或引发强烈共鸣,否则点赞量远超留言量(如1:10以上)往往异常。例如,一篇普通干货文,留言量50条、点赞量5000条,远超正常用户“看完留言再点赞”的行为习惯;反之,若留言量与点赞量均畸高,但留言内容高度重复(如10条留言中有6条是“支持,已转发”),则可能是“刷留言+刷赞”的组合操作。

第二,点赞时间分布的“峰值集中”与“规律波动”。真实用户的点赞行为分散在内容发布后的全周期,尤其在24小时内呈现“先高后低”的自然衰减曲线;而刷赞行为常在特定时间段集中爆发,如发布后30分钟内点赞量突增(占比超当日总点赞50%),或固定在整点、半点出现“点赞脉冲”(每5分钟增长100+赞),甚至出现24小时内无衰减的“平稳增长”,明显违背人类作息规律。

第三,点赞用户画像的“群体特征”。真实点赞用户的头像、昵称、地域、关注行为具有多样性,而刷赞用户往往呈现“高度同质化”:头像多为卡通、风景等默认图,昵称包含“用户”“数字+字母”等无意义组合(如“User12345”“ZS_0824”);地域集中分布在三四线城市或某个特定省份(部分刷手团队为降低成本,批量使用低活跃度地区的账号);关注列表多为清一色的营销号、同行账号,无真实阅读痕迹。此外,若同一批账号在多个不同领域的公众号下同步出现点赞行为(如美食号、科技号、情感号下均有相同昵称点赞),则可判定为跨平台刷赞矩阵。

三、从用户行为“破绽”锁定刷手:非数据维度的行为模式分析

刷手即便能模拟数据规律,却难以完全复制真实用户的行为“习惯”。通过分析用户在公众号内的操作序列、互动深度,可发现刷赞行为的行为模式破绽。

第一,“无阅读-无互动”的“点赞孤岛”。真实用户点赞前,通常会经历“阅读-思考-留言/点赞”的完整路径,至少会停留15秒以上阅读内容;而刷手账号常在内容发布后1秒内完成点赞,且无任何阅读时长记录(后台数据显示“阅读完成率为0”)。更隐蔽的刷手会模拟停留,但仅停留在封面页或前3行,快速滑动后直接点赞,形成“浅层阅读+快速点赞”的异常模式。

第二,“批量操作”的操作轨迹特征。单个用户的手机设备性能、网络环境有限,难以在短时间内高频切换多个账号操作;而刷手团队常通过“群控软件”管理上百个账号,后台数据会显示同一IP地址下,多个账号在1分钟内连续访问同一公众号、完成点赞-留言操作,甚至出现“设备指纹重复”(如不同账号但IMEI号相同)的硬伤。此外,若某账号在1小时内对同一公众号的不同文章连续点赞10+次,也明显超出真实用户的互动频率。

第三,“留言-点赞”的内容矛盾。真实用户的留言与点赞内容通常具有逻辑一致性——若留言提出质疑(如“这个观点有待商榷”),大概率不会点赞;而刷手为完成“任务”,常出现“反对性留言+点赞”的矛盾行为,如留言“作者数据不严谨”却同步点赞,或留言“广告文,取关”仍点赞,暴露出“为刷而刷”的机械性。

四、从内容“互动质量”反推:真实互动的“逻辑自洽性”

刷赞行为制造的“虚假繁荣”,终究无法通过内容互动质量的检验。优质内容的留言区往往呈现“讨论-延伸-共鸣”的逻辑链条,而刷赞主导的留言区则充满“信息空洞”。

真实留言会围绕内容核心观点展开:或补充案例(如“文中提到的XX方法,我在实践中补充一点……”)、或提出质疑(如“这个数据是否考虑了XX变量?”)、或引发情感共鸣(如“去年经历类似的事,这段话戳中我了”)。而刷手留言多为“无意义堆砌”:高频使用“学习了”“点赞”“收藏”等泛化词汇,或复制粘贴长段感谢语(如“感谢分享,太实用了,已经转发给朋友了”却无具体转发痕迹),甚至出现与内容主题完全无关的引流信息(如“关注我,领取福利”)。若一篇严肃的社会议题文章下,突然出现大量“博主好帅”“支持”等低质留言,且点赞数与留言内容严重不匹配,即可判定为刷赞干扰。

此外,真实互动中存在“用户间联动”——A用户留言后,B用户回复“A+1”“同问”,形成讨论闭环;而刷赞留言多为“单机操作”,用户间无任何互动痕迹,留言区的“回复率”“人均评论数”远低于正常水平。

五、识别之后:从“技术拦截”到“生态共建”的长效治理

识别公众号留言刷赞行为,不仅是技术问题,更是内容生态治理的系统性工程。短期内,平台可通过AI算法建立“刷赞识别模型”:结合历史数据训练“正常互动基线”,对偏离基线的异常数据(如突增点赞、同质化留言)进行标记,人工复核后拦截;同时建立“账号信用体系”,对频繁参与刷赞的账号限权(如禁止留言、点赞),直至封禁。

长期看,需构建“创作者-平台-用户”协同治理机制:创作者需提升内容质量,用优质内容吸引真实互动,而非依赖数据造假;平台需完善举报通道,鼓励用户参与刷赞行为监督,并对查实的刷赞团队及合作方进行公示;用户则需提升媒介素养,学会辨别“虚假繁荣”,主动拒绝为刷赞内容引流。唯有如此,才能让公众号留言区回归“真实对话”的本质,让优质内容在良性竞争中脱颖而出。

公众号留言的刷赞识别,本质上是一场“真实与虚假”的博弈。随着技术迭代,刷手手段会不断升级,但人类互动的“复杂性”“逻辑性”“情感性”始终是难以模仿的核心。抓住数据规律、行为模式与内容逻辑的交叉验证,就能在虚假流量的迷雾中,找到通往真实互动的路径——这不仅是对内容生态的保护,更是对“内容为王”初心的坚守。