微信链接作为社交场景中信息传递的核心载体,其留言点赞功能本应是用户真实互动意愿的量化体现,是内容价值与用户情感共鸣的直接映射。然而,“微信链接留言点赞刷赞行为”的滋生,正在这一机制中植入虚假风险,不仅扭曲了数据真实性,更对平台生态、用户信任及内容创作逻辑构成深层威胁。这种通过技术手段或人工水军批量伪造点赞数据的行为,本质上是对社交互动真实性的系统性破坏,其带来的虚假风险远超数据造假本身,更关乎整个社交传播环境的健康度。

一、刷赞行为的运作逻辑与虚假性本质:从“真实互动”到“数据注水”的异化

微信链接下的留言点赞,本应是用户在阅读内容后基于真实感受的自主行为,具有“用户主动、内容驱动、情感真实”的底层逻辑。无论是公众号文章、视频号动态还是小程序分享,点赞数据的高低,本应是内容质量、用户粘性与传播价值的客观反映。但“刷赞行为”的出现,彻底颠覆了这一逻辑——它通过机器程序模拟用户操作、批量注册虚拟账号“水军”点赞,或利用技术手段绕过平台检测机制,在短时间内人为制造虚假的点赞数据。

这种行为的虚假性体现在三个维度:一是主体虚假,点赞者并非真实内容消费者,而是无情感、无认知的“数据傀儡”;二是动机虚假,点赞行为并非源于内容认同,而是出于利益交换或流量造假的需求;三是结果虚假,高点赞数据与内容实际价值严重脱节,形成“劣币驱逐良币”的数据泡沫。例如,部分营销账号通过购买刷赞服务,将质量低俗、逻辑混乱的内容包装成“爆款”,误导用户对内容价值的判断,这正是微信链接留言点赞刷赞行为最直接的虚假风险体现。

二、虚假点赞对平台生态的侵蚀:算法失灵与内容价值体系的崩塌

微信平台的内容推荐算法高度依赖用户互动数据,点赞量是衡量内容热度、判断用户兴趣的关键指标之一。当刷赞行为导致点赞数据失真,算法推荐机制便会陷入“错误引导”:一方面,虚假高赞内容会被优先推送给更多用户,挤占优质内容的曝光空间,形成“劣质内容流量垄断,优质内容边缘化”的恶性循环;另一方面,算法对用户兴趣的画像会因虚假数据而扭曲,导致用户接收到的内容推荐精准度下降,体验感受损。

更严重的是,这种虚假风险正在破坏平台的内容价值体系。微信的核心竞争力在于“社交信任链”——用户基于对好友或账号的信任点击链接,点赞行为则是信任的延伸表达。当刷赞行为让“高赞=优质”的判断标准失效,用户对平台内容生态的信任便会逐渐瓦解。长期来看,若放任这种虚假风险蔓延,平台可能沦为“数据泡沫”的温床,真正有价值的内容因缺乏流量曝光而失去创作动力,最终导致整体内容质量的滑坡。

三、对用户与创作者的信任伤害:从“情感共鸣”到“认知欺骗”的异化

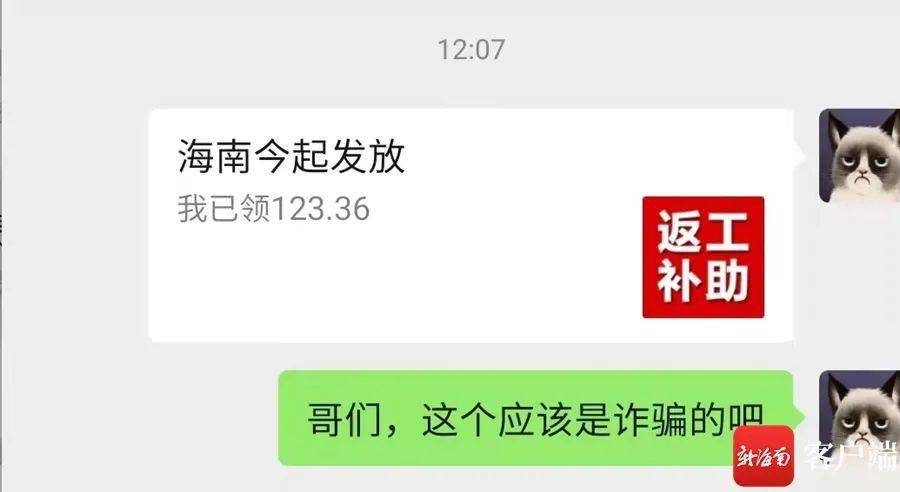

对于普通用户而言,微信链接下的留言点赞不仅是“已阅”的标记,更是“认同”的信号——看到高点赞内容,用户会默认其“值得一看”,这种基于社交信任的“从众心理”是信息传播的重要动力。但当刷赞行为让点赞数据失去真实性,用户的判断便会陷入“认知欺骗”:他们可能因虚假点赞而点击低质内容,浪费时间精力;更甚者,部分营销者利用虚假高赞营造“全民追捧”的假象,诱导用户进行消费、转发等进一步行为,构成欺诈性传播。

对内容创作者而言,刷赞行为更是一种“隐性毒药”。一方面,部分创作者为追求短期流量变现,主动或被动参与刷赞,逐渐丧失对内容质量的追求,陷入“数据至上”的创作误区;另一方面,真实有价值的创作者可能因数据劣势被平台算法忽视,即使内容优质也难以获得曝光,形成“劣币驱逐良币”的不公竞争。这种信任伤害不仅打击创作者积极性,更会让整个内容创作生态失去“内容为王”的初心,沦为流量游戏的牺牲品。

四、刷赞行为的利益链条与技术漏洞:虚假风险滋生的土壤

微信链接留言点赞刷赞行为的泛滥,背后是复杂的利益链条与技术漏洞的共谋。从需求端看,部分账号为追求商业变现(如广告投放、电商带货)、打造“网红人设”,或企业为提升品牌影响力,主动购买刷赞服务;从供给端看,灰色产业链已形成规模化运作,提供“刷赞+刷留言+刷阅读”的一站式服务,技术手段不断升级——从早期的机器批量操作,到如今模拟真人IP跳转、分散时间段点赞,甚至结合AI生成虚假评论,让平台检测难度大增。

同时,微信平台虽持续打击刷赞行为,但技术对抗始终存在“道高一尺,魔高一丈”的困境。例如,部分刷赞服务利用境外服务器、动态IP池规避检测,或通过好友转发、群聊分享等场景模拟真实互动路径,增加平台识别难度。此外,部分用户对“刷赞”的认知模糊,甚至将其视为“流量捷径”,客观上为灰色产业链提供了生存空间,进一步加剧了虚假风险的扩散。

五、应对虚假风险的多维路径:回归真实互动的价值本真

遏制微信链接留言点赞刷赞行为的虚假风险,需要平台、用户与创作者的协同发力,从技术、制度、认知三个层面构建防护体系。

技术上,平台需升级AI监测算法,通过分析点赞行为的“时间分布、IP特征、用户画像”等数据维度,识别异常点赞模式;同时引入“内容-互动”匹配度评估机制,将点赞数据与内容实际阅读量、评论深度、用户停留时长等指标结合,减少单一数据指标的权重。

制度上,平台应完善违规处罚机制,对刷赞账号实施“阶梯封禁”,从限制流量到永久封禁,并公示典型案例形成震慑;同时,建立“内容价值评级体系”,将真实用户反馈(如有效评论、转发收藏)作为核心指标,弱化对“表面点赞数据”的依赖。

认知上,需加强对用户的媒介素养教育,让公众认识到“刷赞=虚假”的本质,引导用户通过“内容质量而非点赞数量”判断价值;对创作者而言,应倡导“真实创作、价值传播”的理念,让优质内容成为流量增长的唯一路径,而非依赖数据造假。

微信链接留言点赞刷赞行为的虚假风险,本质是社交传播中“真实价值”与“流量泡沫”的博弈。每一次真实的点赞,都是用户对内容的认可,是社交信任的基石;而刷赞行为制造的虚假繁荣,终将在用户与平台的觉醒中崩塌。唯有坚守“真实互动”的核心价值,让数据回归本真,才能让微信链接作为“连接人与信息”的桥梁,真正发挥其传播价值、凝聚信任、促进交流的作用。这不仅是对平台生态的保护,更是对社交网络中“真实”与“真诚”的守护。