抖音内容生态的健康度,很大程度上依赖于用户行为的真实性。当“刷赞”成为部分账号追求流量的捷径时,平台如何精准识别这种虚假行为,成为维系内容公平与用户体验的关键。事实上,抖音的判定系统并非单一维度的“频率检测”,而是通过构建“用户行为-内容特征-环境数据”三维分析模型,实现对刷赞行为的动态追踪与精准打击。

用户行为与真实需求的背离是判定的核心逻辑。正常点赞行为本质上是用户对内容价值的即时反馈,其背后是情感共鸣、信息获取或社交认同的真实需求。从行为序列看,真实点赞通常伴随“浏览-停留-互动”的自然链路:用户可能观看视频15秒以上,查看评论区,甚至关注创作者后再点赞;而刷赞行为则完全脱离内容价值,以“批量操作、高频触发”为典型特征——新注册账号在10秒内点赞50个不同领域视频,或某账号在非活跃时段(如凌晨3点)突然密集点赞,这种与用户日常行为习惯的显著偏差,会成为系统判定异常的首要信号。此外,真实用户的点赞兴趣具有稳定性,例如美食博主长期点赞烹饪类视频,若其突然大量点赞游戏、财经等无关内容,即触发“兴趣漂移”警报,系统会结合其历史行为数据判定是否为刷赞。

多维度数据交叉验证构建判定矩阵。抖音的判定系统并非依赖单一指标,而是通过设备信息、网络环境、操作特征等多源数据交叉验证,形成“行为指纹”。在设备维度,系统会检测设备是否存在模拟器特征(如无传感器信息、分辨率异常)、是否安装刷赞工具(通过安全扫描识别恶意插件),或多个账号是否共用同一设备(如同一设备登录10个账号,均在1小时内点赞同一视频)。网络环境方面,若多个账号通过同一IP地址(如机房代理、共享网络)进行点赞,或IP地址与用户常用地理位置(如账号注册地)长期不符,系统会标记为“网络集群异常”。操作特征上,点赞的“机械性”是重要判定依据:正常用户点赞间隔存在随机性(5-30秒波动),而刷赞行为常呈现“秒赞”(间隔<1秒)或“固定周期”(如每3秒一条)的规律模式,这种“非人性化”操作会被实时捕捉。

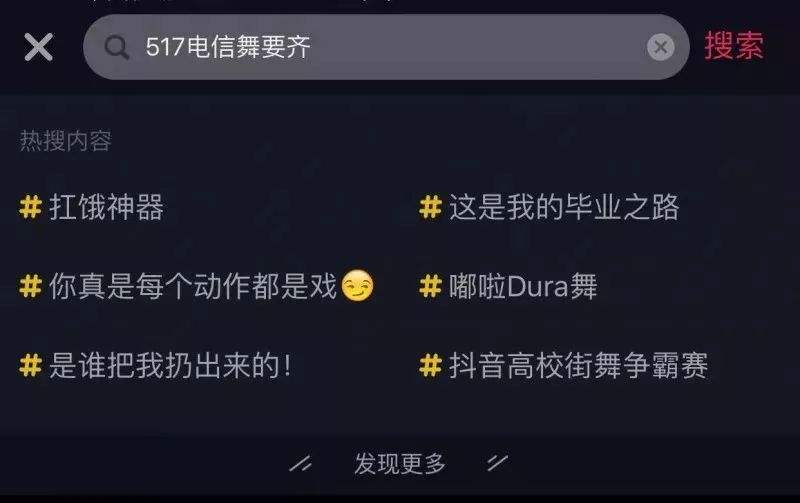

内容特征与用户画像的匹配度辅助判定。系统会分析点赞行为与内容特征的关联性:若某账号大量点赞低质内容(如重复搬运、标题党视频),而其历史互动内容均为高质原创,这种“内容偏好背离”可能指向刷赞;反之,若某账号粉丝量仅1000,却频繁点赞百万播放量视频且无任何评论互动,系统会判定其“用户画像与内容热度不匹配”。此外,抖音还引入“社交关系验证”:正常用户点赞多来自“关注页推荐”或“同城推送”,若某账号80%的点赞来自“搜索关键词精准查找”(如直接搜索“点赞”后操作),则被判定为“异常路径点赞”。这种基于内容生态逻辑的判定,有效过滤了脱离真实场景的虚假互动。

动态学习与迭代应对刷手技术升级。随着刷手技术从“人工点击”向“AI模拟”演进,抖音的判定系统也在持续进化。早期刷手通过群控设备批量操作,系统通过“设备关联分析”轻松识别;中期出现“真人模拟”刷赞(如兼职用户批量点赞),系统则引入“行为生物特征”识别:通过分析用户点击屏幕的力度(真实用户点击存在轻微抖动)、滑动速度(非匀速滑动)、手指触控面积(不同用户习惯差异)等细微数据,构建“行为指纹库”。即使刷手刻意模拟真人行为,其“行为指纹”与真实用户仍存在3%-5%的差异,系统通过机器学习模型持续迭代,将这种差异放大为判定依据。同时,抖音建立了“灰度测试”机制:对新出现的点赞模式(如通过第三方接口触发),先在小范围流量池中测试异常率,若判定为刷赞则快速纳入全量模型,实现“发现-识别-打击”的快速响应。

判定结果的双向影响与生态价值。系统判定不仅是对刷赞行为的约束,更是对优质内容的保护。对于违规账号,根据《抖音社区自律公约》,首次刷赞会触发“流量限制”(内容推荐量下降50%),多次违规则面临“功能封禁”(禁止点赞7-30天);而对于优质内容,真实点赞会被算法识别为“正向信号”,提升内容权重,形成“优质内容-真实互动-流量增长”的正向循环。这种判定机制的本质,是通过技术手段重建“内容价值”与“流量分配”的公平映射,倒逼创作者回归内容本质——与其耗费成本刷赞,不如深耕内容创意、提升用户粘性,毕竟抖音算法的核心逻辑始终是:真实互动决定内容生命周期,优质内容才是流量的终极通行证。

在内容竞争日益激烈的当下,抖音对刷赞行为的精准判定,不仅是对平台生态的维护,更是对创作者“内容为王”信念的守护。对用户而言,每一次真实点赞都是对优质内容的“投票”;对平台而言,每一次精准打击都是对公平生态的“捍卫”。唯有让虚假互动无处遁形,才能让真正有价值的内容脱颖而出,这才是抖音判定系统的深层价值所在。