用户在微博互动中常遇到一个困惑:明明记得给某条内容点过赞,刷新信息流时却始终找不到“自己赞过的微博内容”。这种“点赞消失”的现象并非偶然,而是平台技术逻辑、产品设计策略与用户行为习惯共同作用的结果。要理解这一机制,需从技术底层、算法逻辑与产品理念三个维度展开分析。

一、缓存机制:点赞记录的“时间差”陷阱

用户刷不到赞过的内容,最直接的原因在于微博的缓存策略。微博作为日均活跃用户超5亿的社交媒体平台,服务器需处理海量数据请求。为提升加载效率,客户端(App/网页端)不会实时调用服务器数据,而是优先读取本地缓存——即用户设备上存储的“临时数据包”。当你点赞时,操作会先写入本地缓存,再同步至服务器,但这一过程存在毫秒级到秒级的时间差。若你在同步完成前刷新页面,客户端会优先展示缓存数据,此时“已点赞”的状态可能尚未更新,自然看不到相关内容。

此外,微博对不同类型内容采用差异化缓存策略。普通博文缓存时间较短(约5-15分钟),而热门话题、视频等内容因访问量大,缓存时间可延长至1小时以上。这意味着,若你点赞的是一条非热门博文,在缓存失效前多次刷新,反而可能因“旧数据覆盖”导致暂时无法显示。这种设计本质是“以空间换效率”——牺牲部分实时性,换取用户打开App时的秒级加载体验,符合高并发平台的技术刚需。

二、算法推荐:信息流中的“历史权重”弱化

更深层的隐藏逻辑在于微博信息流的算法排序机制。用户打开微博时,看到的并非“所有内容的时间轴”,而是经过算法加权后的“个性化推荐流”。算法的核心目标是提升用户停留时长与互动率,因此会优先推送“你可能感兴趣的内容”,而非“你过去互动过的内容”。

点赞记录在算法中的权重远低于当前互动行为。当你点赞一条博文时,系统会标记为“兴趣信号”,但这一信号主要用于未来推荐(如“猜你喜欢”),而非即时展示。相比之下,博文的发布时间、作者热度、评论转发量、实时热点等“即时权重”更高。一条普通博文即使被你点赞,若缺乏后续热度增长,很快会被算法淹没在信息流的底部。用户误以为“刷不到赞过的内容”,实则是算法将历史互动优先级调至末位——这并非“消失”,而是“被更重要的内容挤出了首页”。

三、隐私与数据管理:点赞记录的“可见性”边界

微博对用户点赞记录的可见性设计,也直接影响着“能否刷到”的结果。不同于朋友圈的“双向可见”,微博的点赞默认为“单向私密”——你可见自己赞过的所有内容,但其他用户无法查看你的完整点赞列表(除非你手动设置为“公开”)。这种设计虽保护了用户隐私,却带来了技术实现上的复杂性:系统需在“用户个人中心”与“信息流”中分别维护两套点赞数据。

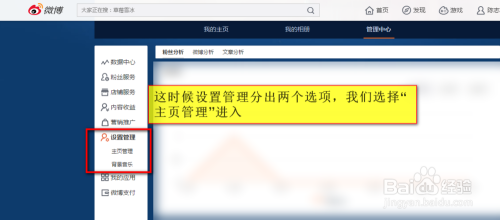

当你尝试在信息流中查找赞过的内容时,系统需从海量数据中筛选“你点赞且未被算法过滤”的博文,这一过程涉及跨服务器数据调用,效率远低于直接读取个人中心的“点赞时间轴”。因此,微博在信息流中未设置“仅显示赞过的内容”入口,而是将这一功能隐藏在“我的主页-我赞过的”板块——本质上是通过降低查找效率,引导用户关注“新内容”而非“旧互动”,符合平台“内容流转”的核心目标。

四、产品理念:从“记录工具”到“信息广场”的转型

微博点赞记录的“不可见性”,本质是平台产品理念的变迁。早期微博更像“个人动态记录工具”,点赞历史是用户兴趣的重要档案;但随着用户规模增长,平台逐渐转型为“公共信息广场”,核心需求变为“实时热点传播”与“陌生人社交”。在这一转型中,平台主动弱化了“个人历史”的权重,强化了“公共内容”的优先级——用户刷微博的首要目的不再是“回顾自己的兴趣”,而是“获取新鲜事”。

这种理念也体现在产品设计细节上:点击“我赞过的”需额外操作,而“刷新信息流”则位于首页最显眼位置;点赞后的博文不会自动添加“已赞”标签,避免用户因“标记完成”而停止传播。这些设计都在潜移默化中引导用户参与内容互动,而非沉溺于个人历史记录。

结语:理解机制,而非对抗“消失”

刷不到自己赞过的微博内容,并非系统故障或“被隐藏”,而是技术效率、算法逻辑与产品理念的必然结果。对于用户而言,与其执着于“找回单条点赞”,不如善用“我赞过的”时间轴功能——这里完整记录了你的兴趣轨迹,且不受算法干扰。对平台而言,如何在“信息流转效率”与“用户历史留存”间找到平衡点,或许是未来优化的关键。毕竟,社交媒体的价值不仅在于连接当下,更在于成为用户数字生活的“记忆锚点”。