当拇指在屏幕上轻轻上滑的瞬间,“点赞”这个动作已成为数字时代最廉价的社交货币。刷到一条内容,手指下意识地点击红心,几乎成为许多人的肌肉记忆——短视频里萌宠的憨态、朋友圈里的美食分享、公众号文章的犀利观点,无一例外都能收获一个即时的“赞”。但当我们追问“为什么刷到就点赞”,以及“这是否构成积极互动”时,这个看似简单的行为背后,却藏着复杂的心理机制、社交逻辑与数字时代的互动困境。

一、“刷到就点赞”:从即时反馈到认知捷径的行为动因

“刷到就点赞”的现象,首先根植于人类对即时反馈的本能渴求。在算法推荐的主导下,内容平台通过“点赞”这一轻量化交互,快速捕捉用户偏好,进而实现精准推送。而对用户而言,每一次点赞都是对算法的“投票”,这种“我参与,平台响应”的即时闭环,会激活大脑的奖励中枢,产生微妙的愉悦感。久而久之,点赞从主动选择变成被动反射,成为与算法“共谋”的无意识行为。

更深层的动因在于认知负荷的降低。在信息爆炸的时代,用户每天接触的内容远超处理能力,“刷到就点赞”是一种低成本的认知策略——无需深度思考、无需组织语言,只需一个动作即可完成“已阅”的社交表态。这种“点赞式互动”本质上是社交压力下的产物:在人人可见的公共空间,不点赞可能被解读为冷漠、否定,而点赞则是最低风险的“社交保险”。正如社交媒体研究者所言:“点赞已成为数字时代的‘你好’,是维持社交关系的最小公约数。”

二、重新审视“积极互动”:从表面行为到深度连接的价值内核

要判断“刷到就点赞”是否属于积极互动,首先需要厘清“积极互动”的核心内涵。真正的积极互动,绝非简单的行为频次或数据指标,而是包含三个关键维度:情感共鸣的真实性、信息传递的有效性与关系构建的持续性。

情感共鸣是积极互动的底层逻辑。当用户为一条内容点赞时,若能引发“这正是我想说的”“我也经历过”的内心共鸣,这种互动便具有情感温度。但“刷到就点赞”往往剥离了情感内核——用户可能并未真正理解内容,甚至未看完就点赞,此时的“赞”更像是一种符号化的敷衍,与情感共鸣相去甚远。

信息传递的有效性是积极互动的实践标准。优质的内容互动应当形成“内容-反馈-优化”的正向循环:创作者通过用户的真实反馈调整内容方向,用户通过精准反馈获得更优质的信息供给。而“刷到就点赞”的泛滥,会让互动数据失真——创作者可能误以为泛娱乐化、标题党内容更受欢迎,从而放弃深度创作,最终导致信息环境的劣质化。

关系构建的持续性则是积极互动的长远价值。社交互动的本质是建立人与人之间的连接,无论是陌生人之间的兴趣认同,还是熟人圈层的情感维系,都需要通过有意义的对话、共同的价值观来沉淀。而“刷到就点赞”的浅层互动,更像是一种“点赞之交”,无法转化为真实的关系黏性,反而可能让用户陷入“我已互动”的幻觉,削弱了深度社交的动力。

三、“刷到就点赞”的异化:当互动从目的变成手段

在算法与社交压力的双重裹挟下,“刷到就点赞”正在逐渐异化——它从连接人的工具,变成了追求数据指标的手段;从真实情感的流露,变成了维持社交形象的表演。这种异化在三个层面逐渐显现:

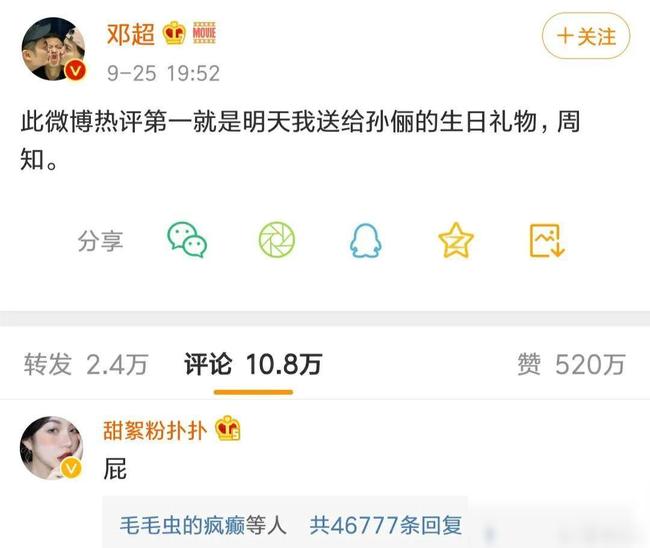

其一,互动泡沫的滋生。平台将点赞数、互动率作为内容价值的核心指标,却忽视了互动质量的差异。一条内容获得10万个“刷到就点赞”,可能不如100条真实评论有价值,但前者的数据光鲜更容易获得算法倾斜。这种“重数量轻质量”的导向,催生了“互动产业链”:有人通过机器刷赞制造虚假热度,有人用“互赞群”交换廉价点赞,让互动数据沦为数字游戏。

其二,用户认知的钝化。长期依赖“刷到就点赞”的浅层互动,会降低用户的深度思考能力。当点赞成为习惯,用户可能不再追问“我为什么点赞”“这条内容真的好吗”,而是将判断权交给算法和大众。这种“认知惰性”会让个体在信息茧房中越陷越深,失去独立思考和批判性表达的能力。

其三,创作生态的扭曲。对于内容创作者而言,“刷到就点赞”的泛滥让他们难以获得真实反馈。当一条需要深度思考的严肃内容,不如一条搞笑短视频获得点赞时,创作者可能被迫放弃深度创作,转而追逐短平快的流量密码。最终,整个内容生态会陷入“劣币驱逐良币”的恶性循环——有价值的内容被淹没,无意义的娱乐内容泛滥成灾。

四、回归互动本质:从“点赞”到“真实连接”的路径探索

面对“刷到就点赞”的困境,我们并非要全盘否定点赞的价值,而是要重新思考:如何让互动回归其本质——成为人与人之间真实连接的桥梁?

对用户而言,需要建立“有意识的互动”习惯。在点击“赞”之前,不妨多问自己一句:“我是否真的认同这条内容?”“我是否愿意为它付出更多思考?”对于真正触动的内容,不妨留下一条具体的评论,分享自己的观点或经历;对于不认同的内容,沉默比敷衍的点赞更有意义。这种“选择性互动”,既能帮助创作者获得精准反馈,也能让用户在互动中保持独立思考。

对平台而言,需要优化互动算法的评价体系。除了点赞数,更应关注评论的质量、内容的完播率、用户的转发收藏行为等“深度互动指标”。例如,将评论的字数、情感倾向、回复率纳入内容推荐权重,鼓励创作者产出有深度、有温度的内容。同时,平台可以通过产品设计引导用户“慢下来”,比如在点赞前增加“是否已读完”的提示,或在评论区置顶优质互动案例,营造“重质而非量”的互动氛围。

对创作者而言,需要坚守内容的价值底线。真正的优质内容,从来不需要靠“刷到就点赞”的数据来证明。创作者应专注于传递有价值的信息、引发真实的情感共鸣,即使互动数据暂时不如娱乐内容,也能吸引到同频的受众。正如一位深度纪录片导演所言:“我宁愿有100个观众看完后写下长篇影评,也不愿有10万个观众随手点个赞就走。”

当“刷到就点赞”成为数字时代的集体无意识,我们更需要警惕互动的异化——它不应是社交的“免死金牌”,也不应是算法的“数据奴隶”。积极互动的核心,从来不是拇指的机械运动,而是大脑的深度参与、情感的真诚流露与关系的真实构建。下一次,当你刷到一条内容,准备下意识地点赞时,不妨停下来:这个“赞”,是否承载了你真实的温度?是否为这个数字世界,增添了一丝有意义的连接?或许,这才是“积极互动”最本真的答案。