刷朋友圈时别人就是不给我点赞呢?这或许是每个活跃在社交网络的人都曾暗自叩问的问题。当精心拍摄的美食照片、深夜加班的感慨动态、或是值得分享的生活点滴,最终在朋友圈的“沉底”中石沉大海,那种期待落空的微妙失落,背后其实藏着社交行为中复杂的人性逻辑与机制密码。朋友圈点赞,早已超越简单的“拇指向上”,它成为一种社交货币、情感晴雨表,甚至是自我价值的隐性标尺。而点赞的沉默,并非偶然的“被忽略”,而是内容质量、关系网络、心理预期与社交生态共同作用的结果。

一、点赞的社交价值:从“互动”到“认同”的心理投射

在社交网络中,朋友圈点赞本质上是一种低成本的互动仪式。它不需要像评论那样组织语言,却能传递“我看到了”“我关注你”“我认同你”的信号。这种轻量级反馈,恰好满足了现代人快节奏社交中的情感需求——我们渴望被看见,却又吝啬于深度表达。当用户发布动态时,内心深处往往隐含着一个期待:我的生活值得被关注,我的情绪需要被回应。这种期待源于马斯洛需求层次理论中的“归属感”与“尊重需求”,朋友圈成为满足这种需求的虚拟舞台。

然而,点赞的价值并非恒定。对于发布者而言,点赞数是“社交影响力”的量化体现;对于点赞者而言,每一次点击都是对“关系维护”或“自我形象”的权衡。当这种“期待”与“反馈”不对等时,失落感便油然而生。但问题的核心在于:我们是否高估了朋友圈点赞的“情感真实性”?点赞或许只是社交惯性下的举手之劳,而非深度认同的必然表达。

二、内容质量:当“自嗨式分享”遇上“选择性忽略”

朋友圈动态的“点赞率”,首先取决于内容是否具备“社交价值”。这里的“价值”并非指内容本身是否“优质”,而是能否引发他人的互动欲望。心理学中的“社交货币理论”指出,人们倾向于分享能提升自我形象或为他人提供谈资的内容,同时也更愿意对这类内容进行反馈。

如果你的动态属于以下类型,点赞沉默或许在所难免:一是过度自我中心的“独白式分享”,比如频繁发布“今天好累”“又加班了”等缺乏信息增量的情绪宣泄,他人难以找到介入点;二是同质化的“刷屏式内容”,如连续九张相似风景照、无意义的转发链接,容易引发浏览疲劳;三是“炫耀式分享”,尽管偶尔的成就展示能获得点赞,但过度炫耀则可能触发他人的“社交防御心理”,反而导致沉默。

相反,那些具备“互动钩子”的内容——比如提问式分享“这家咖啡店的哪家饮品最值得尝试?”、引发共鸣的观察“最近发现,早起的人好像都更从容”、或是能调动集体记忆的怀旧内容“小时候的零食,现在还有多少人记得?”——更容易打破“围观”状态,促使他人主动点赞。因为这类内容为他人提供了“参与感”,让点赞不再是单向的“施舍”,而是双向的“共鸣”。

三、关系亲疏:点赞不是“义务”,而是“情感优先级”的排序

朋友圈的社交网络本质是“强关系+弱关系”的混合结构,而点赞行为往往遵循“情感优先级”的无形法则。你的父母、挚友、伴侣等强关系,可能因“太熟悉”而忽略点赞——他们习惯了你的存在,认为“点赞”是多余的客套,反而更可能在评论区展开深度互动;而同事、同学、网友等弱关系,则可能因“需要维系礼貌”而选择性点赞,尤其当内容涉及共同话题或职场关联时。

这种“亲疏差异”常常导致认知偏差:我们期待强关系给予更多点赞,却忽略了强关系中“沉默的陪伴”本身就是一种情感表达;而对弱关系的点赞期待,则可能陷入“泛社交”的陷阱——你以为的“熟人”,在对方眼中或许只是“点赞列表中的一个名字”。此外,朋友圈的“分组可见”功能也让点赞行为更具选择性:当你发布的内容仅部分人可见,自然无法获得全员点赞;而当你误以为“所有人都该看到”时,落差感便会放大。

更深层的逻辑在于,点赞是“有限社交资源”的分配。每个人的注意力都是稀缺的,朋友圈用户每天面对数百条动态,大脑会自动过滤“非必要互动”。强关系因“情感账户”充足,无需通过点赞维系;弱关系则需“精准投放”点赞资源,以维持最低限度的社交连接。你的动态若未能进入对方的“社交优先级列表”,点赞沉默便成为必然。

四、算法机制:当“时间线”成为“沉默的帮凶”

微信朋友圈的“时间线排序算法”,是导致点赞沉默的“技术性因素”。与早期按发布时间顺序排列不同,如今的算法会综合“互动热度”“关系亲疏”“内容类型”等因素进行加权排序。如果你的动态发布后短时间内未获得初始点赞,算法可能会降低其在他人时间线中的曝光权重,形成“越没赞越看不到,越看不到越没赞”的恶性循环。

此外,“折叠式动态”也让点赞机会被悄然稀释:当用户快速滑动朋友圈时,大量动态以“图片+一行文字”的缩略形式呈现,若标题或首帧图片未能抓住注意力,动态很可能被直接忽略。算法的“效率优先”原则,本质上是用“流量分配”替代了“平等展示”,这使得优质内容也需要“运气加持”才能获得曝光。

更值得深思的是,算法正在重塑我们的社交习惯。用户逐渐适应“快速浏览”模式,点赞行为从“主动表达”变为“条件反射”——只有那些“一眼惊艳”或“强相关”的内容,才能触发这种条件反射。如果你的动态未能在这“黄金三秒”内抓住注意力,便注定在算法的沉默中沉底。

五、心理预期:当“点赞焦虑”绑架了社交本质

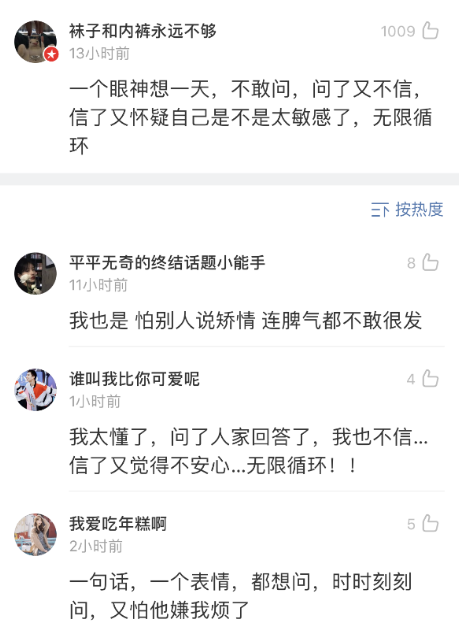

归根结底,刷朋友圈时对点赞的过度期待,本质是“社交焦虑”的投射。我们习惯用点赞数衡量自己的“受欢迎程度”,用他人的反馈验证自己的“价值感”。这种“点赞依赖症”让社交从“情感连接”异化为“数字竞赛”:当动态点赞数低于预期时,我们开始怀疑“是不是我做得不够好?”“是不是他们不喜欢我?”甚至陷入“发布前反复斟酌,发布后焦虑刷新”的恶性循环。

但社交的本质是“真诚互动”,而非“数字表演”。点赞只是社交的“表面装饰”,真正的情感连接藏在评论区的一句话、私聊里的一句关心,或是线下见面时的一次会心一笑。当我们把注意力从“点赞数”转向“内容质量”和“关系深度”时,便会发现:那些真正关心你的人,不会因为一个“赞”而离开;那些需要靠点赞维系的关系,本就脆弱得经不起推敲。

朋友圈的点赞沉默,不是社交的失败,而是对“浅层互动”的理性回归。它提醒我们:社交的价值不在于“被多少人点赞”,而在于“与谁建立了真实的连接”。与其纠结“为什么没人点赞”,不如思考“我的内容是否值得被讨论”“我的关系是否需要用心维护”。当我们放下对虚拟反馈的执念,才能在真实的社交世界中,找到属于自己的位置。