当你滑动屏幕,在短视频平台的推荐流里随机点开一个视频,却发现点赞数停留在“12”“58”甚至“0”——这种“低点赞”体验,几乎成了每个刷短视频用户的日常。我们总习惯将点赞数等同于内容质量,可为什么频繁刷到的视频,点赞数总是如此“寒酸”?这背后并非偶然,而是算法逻辑、用户心理、平台生态与技术机制共同作用的结果。

算法的“冷启动”与流量池逻辑,决定了初始点赞数的“先天不足”。短视频平台的推荐算法本质是“流量赌局”,新视频进入初始流量池(通常为500-1000人),此时的点赞数、完播率等数据直接决定其能否晋级。由于初始用户基数小,且随机性强,大部分视频在第一轮就因互动数据不足被“淘汰”。用户刷到的中长尾内容,往往正是这些“未出圈”的视频——它们还没来得及积累足够点赞,就被算法判定为“低价值”而停止推送。即便内容本身不错,也难逃“冷启动”即死的命运,导致点赞数长期停留在低位。

用户“沉默的大多数”心理,让点赞成为“高门槛”互动行为。刷视频时,用户处于“被动接收”状态,浏览是低门槛行为,而点赞需要“价值认同”——用户会下意识判断内容是否值得“公开支持”。现实中,90%的短视频属于“信息冗余”:日常记录、模仿跟风、无意义拼接……用户即使看完也缺乏点赞动力。更关键的是,“点赞”在社交语境中带有“推荐”属性,用户担心为低质内容点赞会损害自身品味,这种“社交成本”让许多人选择沉默。数据显示,短视频平台的平均点赞率不足3%,远低于完播率(约20%)和转发率(约5%),这种“沉默的大多数”效应,直接拉低了视频点赞数的显示值。

平台刻意维持的“数据平衡”,让低点赞成为推荐流的“调节器”。算法并非单纯追求“高互动”,而是要维持用户停留时长与探索欲。如果推荐流被“高赞内容”垄断,用户会产生“审美疲劳”或“从众心理”,反而降低停留时间。因此,平台会刻意控制高点赞内容的曝光比例,让低点赞、中等互动的内容穿插其中,形成“互动多样性”。用户刷到低点赞视频时,反而可能因“反差感”停留更久——“为什么没人点赞?是不是被埋没了?”这种好奇心,让平台通过“低点赞”实现了流量的二次分配。对算法而言,一个“点赞数适中但完播率高”的视频,比“点赞数高但跳出率高”的内容更有价值,这进一步强化了低点赞内容的曝光机会。

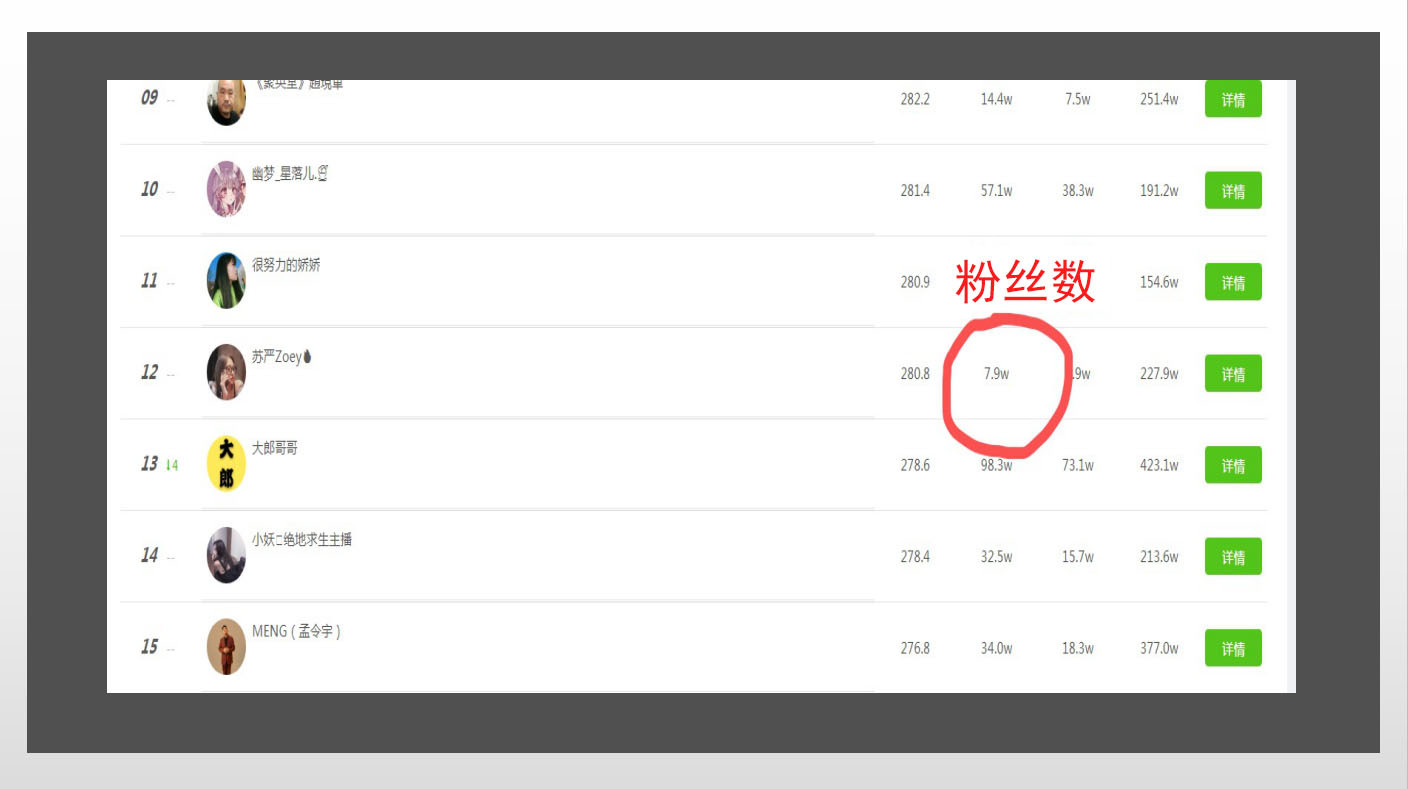

内容生态的“金字塔结构”,让长尾内容的点赞数“先天垫底”。当前短视频创作者已超10亿,但优质内容供给远跟不上用户需求。内容生态呈现明显的“金字塔结构”:头部1%的创作者占据50%的流量和80%的点赞,而中长尾99%的创作者分享剩余的20%流量。用户刷到的视频,大部分来自中长尾创作者——他们缺乏粉丝基础,内容曝光依赖算法推荐,初始互动数据本就薄弱。即便内容有亮点,也难以在短时间内积累足够点赞。更值得注意的是,平台对“爆款内容”的追逐加剧了马太效应:优质资源向头部倾斜,中小创作者的生存空间被压缩,其视频点赞数自然长期在低位徘徊。

点赞显示的“技术过滤”,让真实数据被进一步“压缩”。用户看到的点赞数,并非完全真实的互动总量。平台为防止刷赞、虚假互动,会对点赞数据进行多重校验:同一IP、同一设备的重复点赞不计入,非实名账号的点赞可能被隐藏,“僵尸粉”的互动会被过滤,甚至“异常点赞”(如短时间内激增)会被系统判定为作弊并扣除。这些技术手段虽然净化了生态,但也让普通创作者的真实互动数据“缩水”。一个视频实际可能有100个真实点赞,但经过过滤后显示为58,这种“数据折扣”进一步加剧了“低点赞”的视觉体验。

理解“低点赞”背后的复杂逻辑,我们或许能更理性看待短视频的互动数据——它不是内容质量的唯一标尺,而是算法、用户、平台三方博弈的结果。对创作者而言,与其追求虚假的高赞,不如深耕垂直领域,用真实触达核心用户;对用户而言,在点赞数之外,关注内容本身的“信息增量”,或许能让刷视频的体验更有价值。毕竟,短视频生态的活力,从来不是由数字堆砌,而是由那些沉默但真实的互动所滋养。