QQ名片赞作为社交形象的重要标签,其数量常被视为人脉活跃度与社交价值的直观体现。随着社交竞争加剧,“QQ名片赞全网刷取”服务在灰色地带悄然兴起,宣称“秒到赞”“万赞无忧”,吸引大量用户尝试。然而,这种看似便捷的“捷径”是否真能实现预期效果?其背后潜藏的安全风险又是否可控?要回答这些问题,需从技术逻辑、平台规则、社交价值等多维度深入剖析,而非仅被“快速涨粉”的表象迷惑。

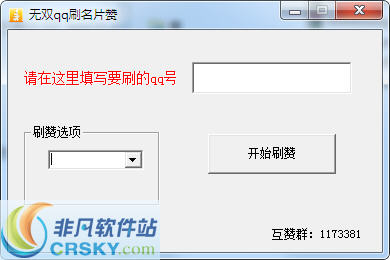

QQ名片赞全网刷取的核心逻辑,本质是利用算法漏洞与流量造假。当前市面上的刷赞服务多通过两种途径实现:一是人工点击,即组织廉价人力批量操作,模拟真实用户点赞;二是机器脚本,通过自动化程序批量注册虚拟账号或劫持普通用户账号,进行非主动点赞。前者看似更“真实”,但人工成本高且效率低下,已逐渐被后者取代。然而,无论是哪种方式,其生成的点赞数据均缺乏真实社交场景的支撑——点赞者与被点赞者无任何互动关联,点赞行为发生时间、频率也呈现明显的机器特征(如深夜集中点赞、同一IP批量操作)。这种“虚假繁荣”在数据层面或许能暂时满足虚荣心,但与社交平台设计的“基于真实关系的互动”初衷早已背道而驰。

从“有效性”角度看,QQ名片赞刷取的价值存在显著的局限性。首先,虚假赞数无法转化为实际社交资本。社交关系的本质是价值交换与情感联结,而非单纯的数据堆砌。当潜在合作方、求职HR或社交对象看到你的名片赞数异常却无真实互动痕迹时,不仅不会提升对你的认可,反而可能因数据造假产生信任危机。其次,平台算法对异常数据的识别能力持续升级。腾讯作为国内领先的社交平台,早已建立完善的风控体系,通过行为轨迹分析(如点赞频率、设备指纹、IP地址聚类)可精准识别刷赞行为。一旦被判定为异常,轻则赞数被清零、功能受限,重则账号被临时冻结甚至永久封禁——这种“数据消失”的风险,让刷取的赞数连“暂时拥有”都难以实现。最后,刷赞行为可能引发连锁负面效应。部分服务商会以“免费试用”为诱饵骗取用户账号密码,进而盗取个人信息、实施诈骗,或利用账号进行恶意营销,最终导致用户陷入“数据未涨、风险先来”的困境。

安全性问题更是QQ名片赞全网刷取的“致命伤”。用户在购买服务时,往往需提供QQ账号密码甚至手机号等敏感信息,这些数据一旦泄露,可能导致账号被盗、财产损失,甚至被卷入网络犯罪链条。2023年某网络安全机构报告显示,超60%的“低价刷赞”服务后台存在恶意程序,可窃取用户通讯录、聊天记录等隐私数据。此外,刷赞行为本身违反《腾讯软件许可及服务协议》,明确属于“不正当使用服务”的范畴,平台有权采取包括但不限于限制登录、封停账号等处罚措施。对于依赖QQ进行商务沟通、求职社交的用户而言,账号封禁意味着直接切断重要社交渠道,这种“因小失大”的代价远非几百个虚假赞所能弥补。

从行业趋势看,社交平台对虚假数据的打击力度正持续加码,QQ名片赞刷取的生存空间被不断压缩。一方面,人工智能技术的应用使风控系统更“聪明”,不仅能识别批量操作,还能通过用户画像分析判断数据真实性——例如,一个长期无动态的账号突然获得大量点赞,或普通好友列表中“点赞者”多为无头像、无动态的“小号”,均会被标记为异常。另一方面,用户对“真实社交”的需求日益增长,过度追求数据虚荣反而会被视为“社交低能”。在职场社交圈中,越来越多的HR开始关注候选人的真实互动质量而非简单的好友数、赞数,这种价值观的转变也让刷赞行为逐渐失去“市场价值”。

那么,QQ名片赞是否完全不重要?并非如此。真实的社交互动带来的赞数,才是社交价值的有效证明。例如,在朋友圈分享的行业见解获得同事认可、在群组活动中帮助他人收获感谢,这些基于真实关系的点赞,不仅能提升个人形象,还能拓展人脉资源。与其将金钱和时间投入“全网刷取”的虚假数据,不如通过优化社交策略提升真实影响力:定期分享有价值的内容、积极参与社群讨论、主动为他人提供帮助,这些“笨办法”虽然见效慢,却能构建健康的社交生态,让名片赞成为社交能力的自然体现,而非刻意堆砌的数字泡沫。

QQ名片赞全网刷取看似是一条“捷径”,实则是一条充满风险的“歧路”。其“有效性”建立在虚假数据之上,经不起真实社交场景的检验;其“安全性”更是脆弱不堪,账号风险与隐私威胁如影随形。在社交平台风控升级、用户价值观回归理性的当下,依赖刷赞提升社交形象无异于饮鸩止渴。真正值得尝试的,是通过真实互动积累社交资本,让每一个赞都成为人际关系的真诚见证——这或许比“万赞加身”更难,却也是社交长跑中唯一可持续的“成功密码”。