在数字内容生态中,“点赞”作为用户互动的核心指标,直接影响内容的曝光权重与创作者的流量分配。围绕“如何用代码刷赞?”的探讨,本质上是对技术边界与平台规则的拷问——代码能力若脱离合规框架,不仅会触发平台风控机制,更可能触碰法律红线。真正的技术赋能,应聚焦于提升内容质量与自然互动效率,而非通过伪造数据追求虚假繁荣。本文将从技术实现逻辑、风险成本、合规替代路径三个维度,剖析“代码刷赞”的底层逻辑与理性应对策略。

代码刷赞的技术实现:从模拟请求到自动化脚本

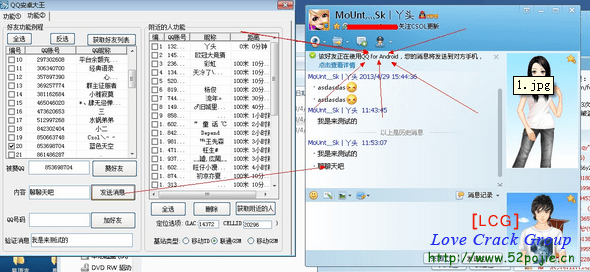

“代码刷赞”的核心是通过技术手段模拟真实用户行为,绕过平台对点赞行为的校验机制。从技术实现路径来看,主要分为三类:一是基于HTTP协议的模拟请求,通过抓取APP或网页端点赞接口的请求参数(如用户ID、内容ID、设备指纹等),构造POST请求直接调用接口,实现批量点赞;二是利用自动化脚本工具(如Selenium、Appium),模拟用户操作路径,通过控制浏览器或移动端设备完成“点击-加载-确认”的完整点赞流程;三是借助第三方平台提供的API接口,通过付费接入非官方的点赞服务,这类接口通常通过虚拟号码、IP代理池等技术规避平台检测。

然而,这些技术的底层逻辑均建立在“伪造用户身份”和“模拟非自然行为”的基础上。例如,模拟请求需要伪造User-Agent、设备ID等关键信息,而自动化脚本虽然能模拟操作时序,但点击频率、路径停留时间等行为特征与真实用户存在显著差异——真实用户点赞前通常会有内容浏览行为,而脚本往往直接跳转至点赞按钮,这种“无浏览直接点赞”的模式极易被平台的行为分析算法识别为异常。

平台反刷机制的进化:从规则校验到AI行为建模

随着“刷赞”技术的迭代,平台的风控系统已从早期的简单规则校验升级为基于机器学习的全链路行为分析。以抖音、小红书、微博等主流平台为例,其反刷系统会整合用户设备指纹、网络环境、行为序列、内容偏好等多维度数据,构建用户行为画像。例如,同一IP短时间内对同一内容进行多次点赞、账号无历史互动记录突然批量点赞、点赞内容与账号历史兴趣标签严重偏离等,均会被标记为高风险行为。

更关键的是,平台已通过图计算技术构建“用户-内容-设备”关联网络,识别刷赞团伙的“矩阵式”操作——即通过控制多个账号(真人养号或虚拟账号)协同点赞,形成虚假的热度数据。这种网络化的作弊模式,一旦被平台检测到,不仅会触发账号限流、封禁等处罚,还可能被纳入行业黑名单,影响创作者的长期发展。数据显示,2023年某内容平台通过AI风控系统拦截的虚假点赞行为超12亿次,日均封刷赞账号5万余个,可见技术对抗的激烈程度。

刷赞的隐性成本:虚假流量对账号价值的反噬

许多创作者误以为“点赞数量=内容价值”,却忽视了平台算法对“有效互动”的权重分配。实际上,算法更关注“点赞-评论-转发-收藏”的转化率、用户停留时长、完播率等深度互动指标。通过代码刷赞获得的虚假数据,不仅无法提升内容的自然分发效率,反而会因互动率低(点赞多、评论转发少)导致账号权重下降,形成“越刷越没流量”的恶性循环。

此外,刷赞行为还会带来商业合作的信任危机。品牌方在选择合作对象时,已将“数据真实性”作为核心评估指标,第三方数据监测平台(如新抖、蝉妈妈)可通过技术手段识别账号数据的异常波动。一旦被发现存在刷赞行为,创作者不仅会面临合作解约、赔偿损失,还会在行业内失去信誉,这种“数据透支”的成本远超短期流量收益。

合规的技术替代路径:用代码赋能真实互动

与其冒险触碰合规红线,不如将代码能力用于提升内容运营效率。例如,通过Python爬虫工具分析同类爆款内容的关键词、发布时间、互动结构,优化自身内容选题;利用自动化脚本实现定时发布、评论回复等重复性工作,释放创作精力;或通过调用平台官方API(如微信开放平台、抖音开放平台)获取用户行为数据,精准推送内容,提升自然点赞率。

以某知识类创作者为例,其通过编写Python脚本分析粉丝评论关键词,发现“案例拆解”“实操步骤”等词出现频率较高,据此调整内容结构后,单条内容的自然点赞率提升40%,远超刷赞带来的短期数据泡沫。这种“数据驱动创作”的技术应用,既符合平台规则,又能实现账号的可持续发展。

结语:技术向善,回归内容本质

“如何用代码刷赞?”的探讨,本质是技术伦理与平台规则的博弈。在内容行业走向精细化运营的今天,虚假数据早已无法转化为真正的商业价值。创作者应将代码能力作为提升内容质量的工具,而非制造数据泡沫的捷径——唯有回归“以优质内容吸引用户”的本质,才能在算法的持续进化中赢得长期竞争力。技术的价值,永远在于服务于真实需求,而非伪造繁荣表象。