为什么在抖音平台上刷到的视频都没有点赞?这个问题看似是内容质量的单向判定,实则牵扯到平台算法逻辑、用户行为心理与内容生态特征的三重维度。当用户连续刷出低点赞视频时,往往不是偶然的“内容荒”,而是算法与用户长期互动后形成的隐性筛选机制在发挥作用。要解开这一困惑,需深入拆解抖音平台的内容分发逻辑、用户行为模式以及内容本身的互动潜力,才能理解“无点赞”现象背后的系统性原因。

抖音的推荐算法本质上是“兴趣匹配”与“流量效率”的平衡系统,而“无点赞”现象首先与算法的冷启动机制密切相关。对于新发布或低权重的视频,算法会先将其推入小流量池(如500-1000次曝光),通过初始用户的完播率、互动率(点赞、评论、转发)等数据判断内容潜力。若这部分用户因内容不符合其兴趣标签而未产生点赞,算法会判定视频“低相关性”,进而减少对其的推荐频次。当用户刷到的视频多为此类“低潜力”内容时,自然会出现“无点赞”的集中现象。值得注意的是,算法的“去中心化”逻辑虽赋予普通创作者曝光机会,但也导致用户界面充斥着大量“测试性内容”——这些内容因缺乏初始互动,难以进入更大流量池,最终成为用户刷到的“无点赞”主体。

用户行为模式的变化同样加剧了“无点赞”现象。现代短视频用户的浏览行为呈现出“碎片化”与“惰性化”特征:多数用户在通勤、排队等场景下打开抖音,采用“快速划动”模式,对内容的停留时间平均不足3秒。这种“无意识浏览”状态下,用户缺乏足够的情感共鸣或信息获取动力去完成“点赞”这一互动动作。心理学中的“阈值效应”在此显现:当用户频繁接触低质量或同质化内容时,其互动欲望会逐渐降低,形成“点赞疲劳”。更关键的是,算法会记录用户的“无互动”行为——当用户连续划过多个视频未点赞,系统会判定其当前兴趣阈值较高,进而推送更“精准”但更小众的内容,这些内容因受众狭窄,天然难以积累点赞,形成“低互动-低推荐”的恶性循环。

内容特征的“隐性筛选”是“无点赞”现象的深层原因。不同内容类型的互动率存在天然差异:知识科普类、剧情冲突类或情感共鸣类内容因具备强信息密度或情绪价值,更容易获得点赞;而日常记录、重复性展示或缺乏叙事逻辑的内容,即便质量尚可,也难以激发用户互动。抖音平台的“流量马太效应”进一步放大了这一差异:头部创作者因账号权重高、粉丝基数大,新视频能快速获得初始点赞,进而进入推荐正循环;而中小创作者的内容则因缺乏“启动流量”,即便内容优质,也可能在冷启动阶段就被“无点赞”淹没。此外,发布时间的竞争同样不可忽视:高峰期(如晚8-11点)新视频发布量激增,用户注意力被分散,单个内容的互动机会被稀释;非高峰期发布的视频则因整体流量不足,难以突破“点赞门槛”。

平台机制的设计也在无形中塑造了“无点赞”的生态。抖音的“信息流瀑布流”模式决定了用户对内容的曝光是“被动接收”而非“主动搜索”,这种模式下,用户更倾向于“消费”内容而非“互动”。算法虽通过“引导话术”(如“点赞支持一下”)鼓励互动,但当用户习惯性忽略此类引导后,系统的互动引导效果会大幅衰减。更关键的是,抖音的“商业化权重”分配:广告合作、电商带货等商业内容的流量倾斜,挤压了普通内容的曝光空间,许多非商业内容因缺乏流量支持,自然难以积累点赞。这种“商业优先”的生态逻辑,使得用户刷到的内容中,大量非商业内容因“低商业价值”被算法限制推荐,成为“无点赞”的沉默多数。

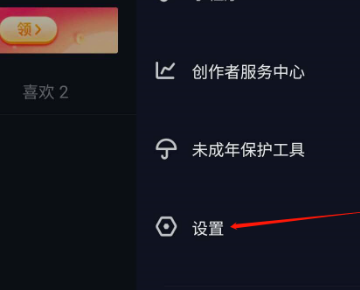

破解“为什么在抖音平台上刷到的视频都没有点赞”的困局,需用户、创作者与平台的三方协同。对用户而言,主动调整浏览习惯——对优质内容进行“点赞+关注”组合互动,能向算法传递更明确的兴趣信号,打破“低互动循环”;对创作者而言,需在算法逻辑与用户需求间找到平衡点:通过“3秒钩子”(如悬念开头、冲突前置)提升完播率,用“情绪价值”或“实用价值”激发用户互动,同时把握发布时间窗口,避开流量竞争高峰;对平台而言,需优化推荐算法的“互动权重”分配,避免过度依赖商业化指标,为中小创作者提供更公平的流量扶持,减少“低点赞内容”的堆积。

最终,“无点赞”现象并非抖音平台的“设计缺陷”,而是算法效率与用户行为互动下的必然结果。它既反映了短视频内容生态的“内卷化”——优质内容被海量信息淹没,也揭示了用户与平台关系的深层矛盾:在“注意力经济”时代,用户的每一次互动都被量化为数据,而“无点赞”本身,已成为用户对内容生态最沉默却最真实的反馈。只有当算法更懂用户、创作更重价值、互动更趋真诚,“无点赞”的困惑才能真正转化为短视频生态的良性生长。