在社交媒体高度渗透的当下,“说说”作为即时分享动态的载体,其点赞数已成为衡量内容热度与用户社交认同感的直观指标。随之衍生的“刷说说赞”需求,催生了一批声称能快速提升互动量的手机软件。然而,这类软件是否真的安全有效?其背后又隐藏着哪些未被言说的风险?本文将从技术原理、实际价值、潜在挑战等角度,深入探讨哪些手机软件能帮你刷说说赞,并为用户提供理性判断的依据。

一、“刷说说赞”的动因:社交认同感与数据焦虑的双重驱动

“说说赞”的本质是社交互动的量化体现,用户对点赞数量的追求,折射出对“被看见”“被认可”的心理需求。在社交媒体算法推荐逻辑下,高互动内容往往能获得更多曝光,形成“点赞越多→曝光越多→点赞更多”的正向循环。部分用户因内容创作初期缺乏自然流量,或希望通过高数据值塑造“受欢迎”的人设,转向借助工具刷赞。但这种需求背后,实则是虚拟社交中的“数据焦虑”——将点赞数等同于社交价值,忽视了真实互动的意义。

二、常见“说说赞”相关软件类型及工作原理

目前市面上能辅助“刷说说赞”的软件主要分为四类,其技术逻辑与适用场景各不相同,但均存在不同程度的合规与安全隐患。

1. 自动化点赞工具:模拟人工操作的“机械互动”

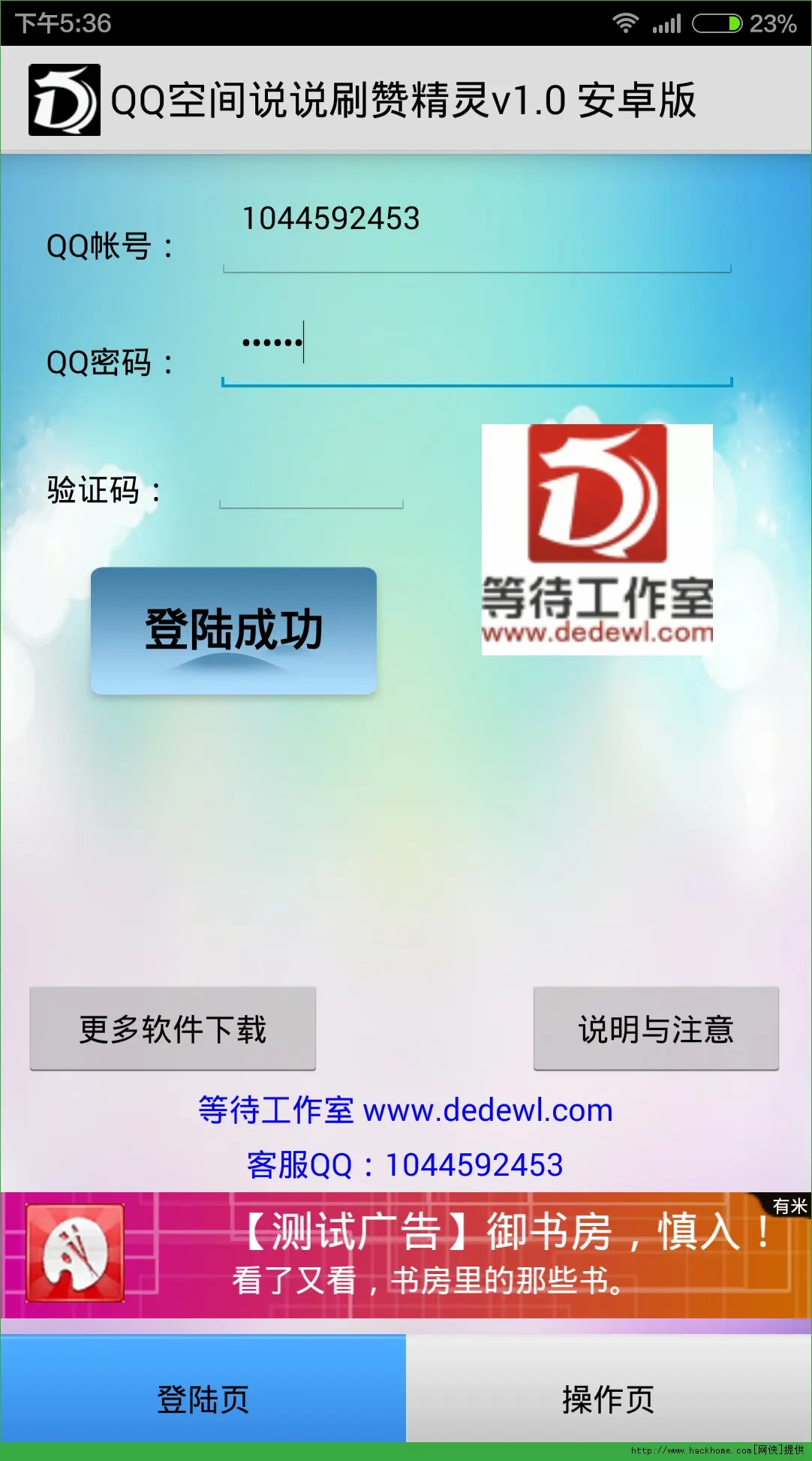

这类软件通过脚本或插件模拟人工点击,实现“一键刷赞”。其原理可分为两种:一是基于无障碍服务(Android系统)或辅助功能(iOS系统),获取手机界面控制权限,自动识别“说说”点赞按钮并点击;二是通过Root或越狱权限,直接操作社交APP的底层代码,绕过人工操作步骤。部分工具还支持设置点赞频率、目标账号(如仅给特定好友点赞),看似精准,实则因操作模式固定,极易被平台风控系统识别为异常行为。

2. 社交互动平台:用户“互赞”模式的流量交换

这类软件以“互助点赞”为核心,用户通过完成任务(如浏览广告、关注账号)获取积分,再用积分兑换其他用户的点赞。例如,某些“互赞群组”或“社交任务平台”会要求用户发布说说后,手动为其他群成员点赞,形成“你帮我赞、我帮你点”的闭环。其优势是模拟真实用户互动,操作相对安全,但弊端也十分明显:依赖用户手动操作,效率低下;且群组内用户质量参差不齐,可能出现“僵尸号”刷赞,导致数据虚假。

3. 数据优化类软件:算法驱动的“自然曝光”辅助

不同于直接刷赞,这类软件主打“提升内容自然曝光”,通过算法分析“说说”发布时间、目标用户活跃时段等数据,建议用户在流量高峰期发布内容,从而获得更多自然点赞。其原理基于社交平台的推荐算法逻辑——例如,某款工具可能通过历史数据统计,显示用户好友列表中80%的人在19:00-21:00活跃,建议此时发布说说以增加被刷到的概率。这类软件不直接操作点赞,而是通过优化发布策略间接提升互动,合规性较高,但对“刷赞”需求用户而言,效果远不如直接工具立竿见影。

4. 第三方插件:嵌入社交APP的“外挂功能”

部分第三方插件会修改社交APP的界面代码,在“说说”页面添加“一键点赞全部”“自动回复点赞”等功能。例如,某些浏览器插件或桌面端辅助工具,可同时为多条历史说说点赞,或在新说说发布后自动向好友发送点赞提醒。这类插件通常需要获取用户账号权限,存在极高的隐私泄露风险,且因违反平台用户协议,长期使用可能导致账号被封禁。

三、潜在价值与实际局限:“捷径”背后的泡沫

刷说说赞软件看似能满足用户对“高数据”的渴望,但其价值被严重夸大,实际效果存在显著局限。

从“价值”层面看,短期内的点赞数提升确实能带来心理满足感,尤其对新手创作者或社交焦虑者而言,虚拟的“热门”标签可能暂时缓解对内容不被认可的担忧。此外,部分社交任务平台通过互赞模式,帮助用户快速积累初始互动,为后续自然流量冷启动提供一定助力。

但局限更为突出:首先,虚假互动无法转化为真实社交价值。点赞数不代表内容质量,更不代表用户真实情感,过度依赖刷赞可能导致用户陷入“数据幻觉”,忽视内容创作与深度互动的重要性。其次,平台风控机制日益完善。主流社交平台已通过AI算法识别异常点赞行为——例如,短时间内同一账号对多条说说点赞、非活跃时间段突然出现大量点赞等,轻则降低内容推荐权重,重则直接封禁账号。最后,数据真实性存疑。部分刷赞软件通过“机器人号”或“养号平台”提供点赞,这些账号无头像、无动态、无互动痕迹,明眼人一看便知数据虚假,反而可能损害用户社交形象。

四、风险与挑战:当“刷赞”触碰安全与合规红线

使用刷说说赞软件的背后,是隐私泄露、账号安全、法律合规等多重风险,稍有不慎便可能“得不偿失”。

隐私风险是首要隐患。多数刷赞软件需要获取用户通讯录、账号密码、社交权限等敏感信息,部分恶意软件甚至会在后台窃取用户聊天记录、支付信息,用于非法交易或电信诈骗。例如,曾有用户因使用“一键刷赞”APP,导致微信好友列表被盗,被不法分子冒充身份实施诈骗。

账号安全同样不容忽视。直接操作社交APP底层的自动化工具,可能触发平台安全机制,导致账号被临时冻结或永久封禁。此外,部分软件通过“共享账号”模式要求用户提供登录信息,一旦账号落入不法分子手中,不仅个人社交数据泄露,还可能被用于发布违规内容,承担法律责任。

合规风险更需警惕。根据《网络安全法》《个人信息保护法》等法律法规,非法获取、出售、提供公民个人信息,或通过技术手段干扰平台正常运营,均属于违法行为。社交平台用户协议中也明确禁止使用第三方工具进行刷赞、刷量等作弊行为,用户一旦被查处,不仅账号受限,还可能面临法律诉讼。

五、回归本质:让社交互动回归真实与温度

“刷说说赞”软件的出现,本质上是社交异化的产物——当用户将点赞数等同于社交价值,当互动沦为冰冷的数字游戏,社交媒体的“连接”意义便被削弱。事实上,真正的社交认同感源于真实的内容输出与情感共鸣,而非虚假数据的堆砌。与其依赖工具刷取虚拟点赞,不如深耕内容质量:一条真诚的日常分享、一次有深度的观点表达,或许无法获得“秒赞”的快感,却能吸引同频好友的真诚互动,这才是社交的本质价值。

对于确实需要提升内容曝光的用户,与其冒险使用刷赞软件,不如尝试合法策略:优化内容发布时间,契合好友活跃习惯;增加互动引导,如在说说中提出开放性问题;积极参与社群话题,扩大社交圈层。这些方法虽需投入时间与精力,却能换来真实、可持续的社交增长,避免陷入“刷赞-封号-再刷赞”的恶性循环。

社交媒体的核心是“连接人与人”,而非“数字与数字”的游戏。在追求点赞的同时,不妨问问自己:这些数据是否真的代表了社交的价值?那些为你点赞的人,是否真的认同你的内容?唯有回归真实、真诚,才能让社交真正成为生活的滋养,而非负担。