卡盟刷钻慢、成功率低,几乎是所有试图通过非正规渠道获取虚拟道具用户的共同痛点。无论是批量注册小号薅羊毛,还是利用系统漏洞钻空子,最终往往卡在“进度条加载中”或“交易失败”的提示里——这并非偶然,而是卡盟生态、技术机制与风险博弈下的必然结果。动态风控体系的实时拦截是卡盟刷钻慢的首要元凶,平台早已通过大数据构建了行为识别网络,任何异常操作都会触发“慢速审核”模式。

用户刷钻时常用的脚本或工具,本质上是对平台规则的暴力破解。但卡盟平台的风控系统并非静态防御,而是持续迭代的行为分析引擎。当你用同一设备、同一IP短时间内切换多个账号注册时,系统会立即标记“设备指纹异常”;当你的操作轨迹呈现“无鼠标移动、无点击间隔”的机械模式时,行为链路分析会判定为“非真人操作”。这些异常数据会被推入人工审核队列,导致刷钻请求从“即时处理”变为“排队等待”——这正是“慢吞吞”的核心原因。更关键的是,风控系统会根据历史数据动态调整拦截阈值,越是热门的虚拟道具,其审核力度越大,用户刷钻的“排队时间”自然水涨船高。

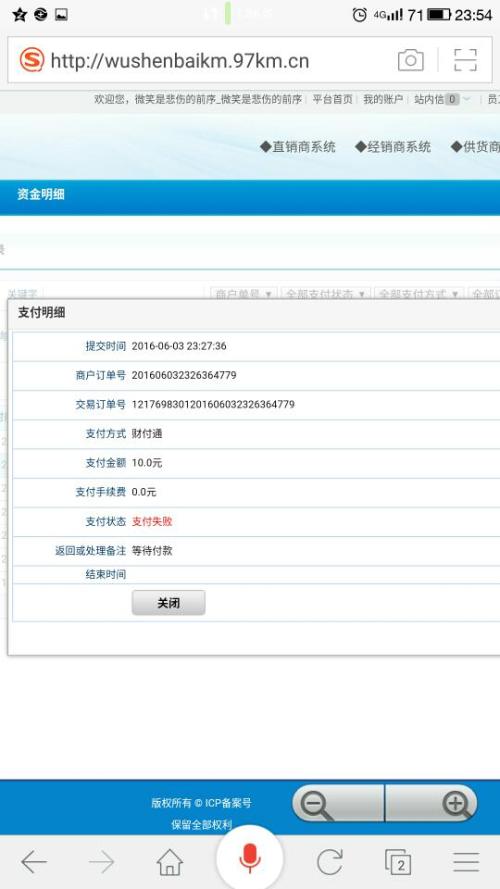

技术瓶颈同样是刷钻失败的关键制约因素。卡盟平台的交易系统并非为“批量刷钻”设计,其底层架构更侧重于单笔交易的稳定与安全。当大量刷钻请求涌入时,服务器会启动“限流机制”,通过降低并发处理速度、增加请求间隔来避免系统崩溃。用户脚本若未考虑这种“限流逻辑”,就会频繁触发“请求超时”或“接口返回错误”,最终导致“还没刷成功”。此外,虚拟道具的生成与发放依赖上游游戏厂商或平台的接口,若接口版本更新、参数加密方式改变,未及时适配的刷钻工具就会直接失效——这种“技术代差”让许多刷钻行为在接口层面就已宣告失败。

虚拟物品供需关系的失衡,则进一步放大了刷钻的难度。卡盟平台上的“钻石”“点券”等虚拟道具,本质是上游平台发行的数字凭证,其总量受官方严格控制。当大量用户集中刷钻时,平台库存会迅速趋紧,触发“库存不足”提示。此时,部分平台会采用“队列分配”机制,按照请求时间顺序逐步发放,导致后端用户的刷钻进程无限延长。更有甚者,平台会故意“制造稀缺性”,通过动态调整库存显示、延迟刷新数据等方式,让用户误以为“正在刷”,实则是在等待系统释放虚拟资源——这种“虚假进度”是卡盟平台延长刷钻时间的常见策略。

用户操作中的认知偏差与行为失误,也是刷钻失败的重要推手。许多用户以为“多开账号+高频操作”能提升刷钻效率,却忽视了平台对“账户关联性”的监测。当使用同一手机号、支付账号或社交关系链绑定多个小号时,风控系统会判定为“团伙作案”,直接触发全账户冻结。此外,用户常依赖的“免费刷钻脚本”本身存在安全风险,多数脚本会植入恶意代码,窃取用户账号信息或篡改交易参数,导致刷钻过程中途因“账户异常”或“交易数据篡改”失败。更讽刺的是,部分“付费刷钻教程”本身就是平台布下的“钓鱼陷阱”,用户按教程操作后,平台会精准拦截并记录其违规行为,为后续封号埋下伏笔。

行业监管与平台策略的收紧,让卡盟刷钻的生存空间被持续压缩。近年来,随着《网络安全法》《电子商务法》等法规的实施,虚拟物品交易的合规性要求日益严格。卡盟平台为规避法律风险,主动升级了实名认证、交易限额、异常行为上报等机制,刷钻行为从“灰色操作”变为“高风险违规”。一旦系统判定用户存在刷钻嫌疑,不仅会终止当前交易,还会将其纳入“黑名单”,导致后续所有交易请求被“慢速处理”。这种“合规化改造”虽净化了行业生态,却也让普通用户的刷钻难度呈指数级增长——平台不再“容忍”任何试图绕过规则的行为,刷钻的“慢”与“失败”成为必然结果。

卡盟刷钻的“慢”与“失败”,本质上是灰色地带与正规化博弈的缩影。当用户试图绕过规则获取利益时,平台的防御机制、技术迭代与监管压力早已织成一张无形的网——与其在“刷钻慢”的焦虑中消耗时间,不如正视虚拟物品交易的合规边界,这才是解决问题的根本之道。