做卡盟卖挂靠谱吗?合法赚钱还是违法陷阱?这是许多试图在游戏灰色地带寻找商机的人常有的疑问。表面上看,卡盟作为虚拟商品交易平台,似乎门槛低、利润高,尤其当“卖挂”成为部分卡盟的核心业务时,更让人误以为这是一条轻松致富的捷径。但深入剖析其运作模式、法律边界及社会影响,便会发现:所谓“卡盟卖挂”,本质上是对知识产权的侵犯,是对游戏公平性的破坏,更是将自己置于法律风险的高压线——它绝非合法赚钱的途径,而是随时可能引爆的违法陷阱。

卡盟与“卖挂”:披着虚拟交易外衣的灰色链条

要理解“卡盟卖挂”的本质,需先厘清两个概念。卡盟(Card Alliance)最初是游戏点卡、虚拟货币等数字商品的批发平台,上游对接游戏厂商或渠道商,下游面向中小卖家,形成“批量进货-分散销售”的链条。但随着游戏行业监管趋严,正规虚拟商品利润空间被压缩,部分卡盟开始转向“灰色地带”,核心业务从“卖点卡”异化为“卖外挂”——即提供各类游戏作弊工具,如自动挂机脚本、透视插件、加速器等,甚至打包“教学课程”教人如何绕过游戏检测机制。

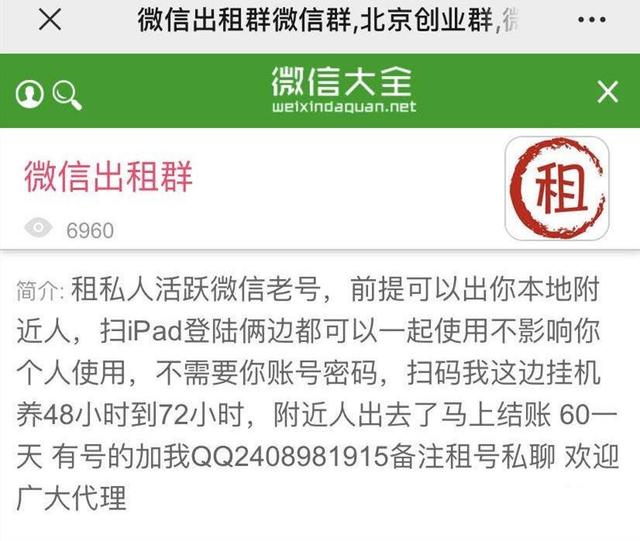

这类“卖挂”卡盟通常以“技术支持”“游戏辅助”为幌子,通过加密软件、匿名服务器等手段规避监管,交易流程也高度隐蔽:买家在暗网论坛、社交群组中获取卡盟链接,充值“会员费”或按次购买外挂,卡盟则通过虚拟货币或第三方支付平台结算。看似“你情我愿”的商业行为,实则每一步都踩在法律的红线上。

法律定性:侵犯著作权+破坏计算机信息系统,绝非“灰色地带”

有人认为,“卖挂”只是“违规”而非“违法”,最多被游戏封号,不会承担法律责任。这种认知大错特错。根据我国《刑法》相关规定,卡盟卖挂的行为至少触犯两大罪名:

其一,侵犯著作权罪。游戏外挂本质上是对游戏软件的“修改”和“复制”,属于未经著作权人许可的“演绎作品”。根据《著作权法》,修改他人作品需获得授权,而外挂开发者通过逆向工程破解游戏代码,卡盟运营者则通过销售获利,二者均构成对游戏著作权的直接侵犯。典型案例中,某卡盟运营者因销售《英雄联盟》外挂,被法院判处有期徒刑三年,并处罚金50万元,正是这一罪名的明证。

其二,破坏计算机信息系统罪。游戏外挂通过注入代码、修改内存等方式干扰游戏正常运行,破坏了游戏的公平性和安全性。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害计算机信息系统安全刑事案件应用法律若干问题的解释》,提供专门用于侵入、非法控制计算机信息系统的程序、工具,或者明知他人实施侵入、非法控制计算机信息系统的违法犯罪行为而为其提供程序、工具,情节严重的,构成此罪。卡盟作为外挂的“分发平台”,完全符合这一要件。

此外,若外挂涉及窃取玩家账号信息、植入木马病毒,还可能触犯非法获取计算机信息系统数据罪、提供侵入、非法控制计算机信息系统程序、工具罪等,形成“数罪并罚”的严重后果。所谓“灰色地带”,不过是违法者自我安慰的幻觉——法律的天平从未倾斜,任何试图挑战知识产权保护与网络安全底线的行为,终将付出代价。

现实风险:从“暴利神话”到“铁窗泪”的必然坠落

卡盟卖挂的诱惑,往往源于对“暴利”的想象:一个热门游戏外挂,售价从几十元到几百元不等,若能吸引数千名玩家购买,单日收入可达数万元。但这种“暴利”建立在违法基础上,其脆弱性远超想象:

首先,平台生命周期极短。由于监管部门对游戏外挂的打击力度持续加大,卡盟服务器频繁被查封,运营者往往采取“打一枪换一个地方”的策略,今天还在招商,明天就可能“跑路”。买家充值后无法提现,卖家囤积的“货源”一夜之间化为乌有,资金损失成为常态。

其次,个人卖家沦为“替罪羊”。许多卡盟以“加盟代理”为名,吸引个人卖家参与,宣称“零门槛、高回报”。但实际上,当执法部门介入时,平台运营者早已销毁证据,而直接面向玩家的卖家因交易记录清晰、获利可追溯,往往成为首要打击对象。某地警方曾通报,一名大学生通过卡盟销售《和平精英》外挂,获利仅2万余元,却被判处有期徒刑一年,缓刑两年,并处罚金1万元——这并非“小题大做”,而是法律对“知法犯法”的零容忍。

最后,信誉崩塌与社交反噬。游戏玩家对“外挂使用者”深恶痛绝,一旦卖挂行为曝光,卖家不仅会被游戏封号,还可能在社交圈中被贴上“骗子”“破坏者”的标签,个人信誉彻底崩塌。更严重的是,部分外挂暗含木马,买家账号被盗后,往往会反向追责卖家,甚至引发线下纠纷,演变为治安案件。

为何有人前赴后继?认知偏差与监管博弈的深层博弈

明知违法,为何仍有源源不断的人投身卡盟卖挂?这背后是多重因素的叠加:

其一,“低成本高回报”的认知偏差。许多人只看到“卖挂”的短期收益,却忽视了法律风险的长尾效应。他们误以为“法不责众”,或认为“金额小不会被追究”,殊不知法律面前没有“侥幸”,哪怕获利千元,也可能构成犯罪。

其二,信息差与“技术崇拜”。部分参与者将“开发外挂”视为“技术能力的体现”,将销售外挂包装成“信息差生意”,甚至认为“游戏公司打击外挂是为了垄断收费”。这种对技术的误用和对商业伦理的漠视,使其在违法边缘越走越远。

其三,监管与技术的“猫鼠游戏”。卡盟运营者不断升级技术手段,如使用加密聊天工具、境外服务器、虚拟货币结算等,试图规避监管。但执法部门的打击手段也在同步升级:通过大数据监测异常交易、追踪资金流向、跨部门协作办案,卡盟的“隐蔽性”正在被层层剥开。

回归理性:合法赚钱的路径永远在阳光下

卡盟卖挂的“神话”早已被现实戳破,它不是通往财富自由的捷径,而是通向法律制裁的单行道。对于想通过互联网创业的人来说,真正的“靠谱”永远建立在合法合规的基础上:

一方面,游戏行业本身存在广阔的合法市场。游戏陪练、电竞培训、游戏内容创作(攻略、直播、短视频)、虚拟道具设计等,都是阳光下的产业,既能获得稳定收入,又能积累个人品牌。例如,某游戏主播通过专业解说和合规内容,月收入突破十万元,远超“卖挂”的短期暴利,且无法律风险。

另一方面,知识产权保护是不可逆的趋势。随着《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》的实施,游戏外挂的打击力度只会越来越大,任何试图挑战法律底线的行为,终将被市场淘汰。合法经营或许起步较慢,但走得稳、走得远,这才是可持续的赚钱之道。

做卡盟卖挂,从来不是“靠谱”的选择,而是“违法”的陷阱。它看似抓住了人性的弱点,却忽视了法律的刚性;看似迎合了短期的利益,却透支了长远的未来。唯有坚守法律底线、尊重市场规则,才能在商业浪潮中行稳致远——这才是对“赚钱”二字最深刻的诠释,也是对个人未来最负责的态度。