假卡盟正以“低价卡券”“高额返利”为诱饵,构建起针对普通用户与创业者的精密诈骗网络,其本质是通过虚构交易、卷款跑路等手段造成直接经济损失,识别其运作逻辑与防范策略已成为数字消费领域的必修课。假卡盟的核心诈骗逻辑在于利用信息差与暴利心理,将“卡券批发”包装成低门槛高回报项目,最终通过资金盘模式收割用户本金,理解这一点是避免陷入陷阱的前提。

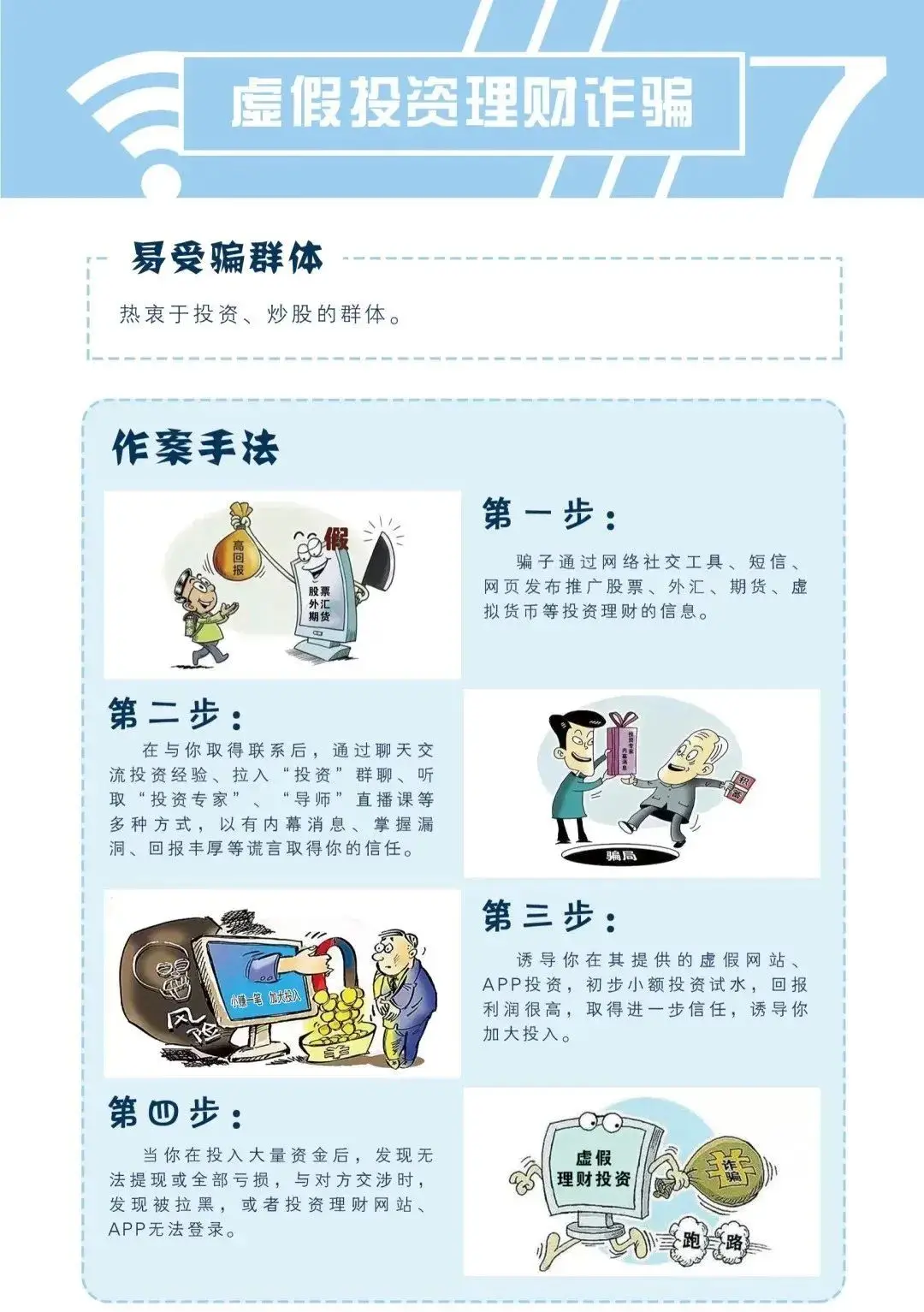

假卡盟的运作链条通常分为“诱饵投放-信任构建-资金收割-跑路销声”四个阶段。在诱饵投放环节,诈骗团伙会通过社交群组、短视频平台等渠道,发布“游戏点卡1折进”“话费充值9折代理”等虚假信息,利用用户对“低价资源”的需求吸引点击。这些信息往往附带伪造的成功案例,如“月入过万的代理收益截图”,降低潜在受害者的警惕性。进入信任构建阶段后,假卡盟会搭建看似专业的网站或APP,展示虚假的“合作商授权书”“ICP备案证书”,甚至安排“客服”24小时在线解答疑问,通过“正规化”包装消除用户疑虑。当用户尝试小额充值时,平台会迅速返现并鼓励发展下线,以此制造“交易真实可靠”的错觉,诱导用户投入更大金额。

资金收割是假卡盟造成损失金钱的关键环节。其常见手段包括三种:一是以“代理升级”为由收取保证金,声称充值达到一定额度可享受更低进货价,实则用户缴费后权限并未提升;二是虚构“卡券库存”,用户付款后以“系统延迟”“供应商缺货”拖延发货,最终直接失联;三是通过“三级返利”模式发展下线,鼓励用户拉人头充值,当新用户资金无法覆盖老用户返利时,平台便以“服务器维护”为由关闭提现通道,卷款跑路。某反诈平台数据显示,2023年假卡盟诈骗案均损失达2.3万元,部分受害者因沉迷“拉人头返利”甚至倾家荡产,其危害远超普通网络诈骗。

识别假卡盟的伪装特征需从资质、价格、逻辑三个维度入手。资质层面,正规卡券平台必须具备《增值电信业务经营许可证》,且可在工信部官网查询备案信息,而假卡盟的证书多为PS伪造,或使用无效备案号;价格逻辑上,数字卡券的进货成本与官方售价存在固定比例(如游戏点卡批发价通常为官方售价的85%-95%),任何低于成本价20%以上的“低价”均为诈骗陷阱,毕竟商业本质是盈利而非慈善;交易模式中,正规平台采用“先款后货”但支持单笔小额交易,而假卡盟往往强制要求充值“500元起充”“代理费终身制”,通过大额预付锁定用户资金。

避免陷入假卡盟陷阱需构建“事前核验-事中监控-事后止损”的全流程防护体系。事前核验阶段,用户应通过“国家企业信用信息公示系统”查询平台运营主体是否存在,若注册时间为近3个月且注册资本低于100万元,风险极高;同时,警惕任何要求通过微信、支付宝私人账户转账的“客服”,正规平台均需对公账户收款。事中监控环节,若平台出现“频繁更换提现规则”“客服回复速度骤降”“下线返利延迟”等异常信号,需立即停止充值并尝试提现。事后止损方面,一旦发现被骗,应保留聊天记录、转账凭证等证据,第一时间拨打110或通过国家反诈中心APP报案,同时联系支付平台申请交易冻结,部分第三方支付机构在接到诈骗举报后可在24小时内拦截资金。

从行业趋势看,假卡盟诈骗正呈现“技术化”“跨境化”新特征。诈骗团伙开始利用区块链技术虚构“去中心化卡盟”,声称资金由智能合约托管,实则后台仍可人为操控;部分服务器设在境外的假卡盟,通过更换域名和IP逃避监管,追赃难度大幅增加。更需警惕的是,诈骗目标已从个人用户扩展至小微企业,部分假卡盟以“企业福利卡采购”为名,诱导财务人员批量充值,造成更大规模的经济损失。这要求用户不仅要提升自身防范意识,还需关注行业动态,对“新概念包装”的诈骗保持警惕。

避免假卡盟陷阱的核心在于打破“暴利幻想”,建立“等价交换”的商业认知——任何承诺“低投入高回报”的卡券代理,本质上都是击鼓传花的骗局。在数字消费场景中,唯有守住“核验资质先行、异常价格远离、大额预付拒绝”的底线,才能让财产免受假卡盟侵蚀。毕竟,真正的商业机会从不依赖“侥幸心理”,而是建立在合规经营与价值创造的基础之上。