卡盟刷会员作为灰色产业链中的“快捷服务”,长期游走在平台规则与法律边缘。当商家急于提升会员数据、个人账号渴望“镀金”时,这类服务是否真能兑现承诺?成功率背后的真实成本,远比报价单更触目惊心。

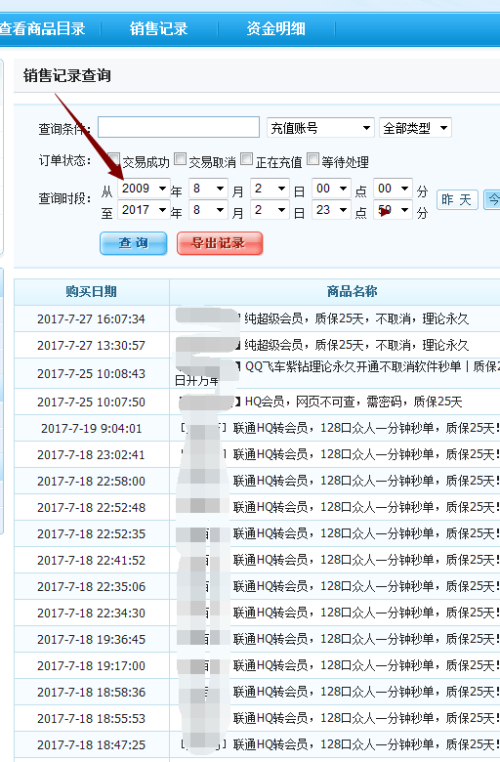

所谓卡盟刷会员,本质是依托“卡盟平台”(虚拟商品交易聚合平台)对接的刷手资源,通过模拟真实用户注册、付费等行为,为目标账号批量“制造”会员。操作流程通常为:需求方提供会员数量、类型(如月费会员、年费会员)、目标平台(如视频网站、电商、社交软件)等参数,卡盟平台按“单”计价(普通会员几元到十几元,高价值会员数十元至上百元),通过群控设备、IP池、虚拟支付等技术手段完成“养号”任务。这些平台常以“秒到账”“防封号”为卖点,却刻意规避其合规性风险。

从平台可靠性角度看,卡盟行业门槛极低,多数平台无实际资质,仅靠“跑路快”维持运转。曾有案例显示,某商家支付5000元刷1万个视频平台会员,平台收钱后以“系统维护”为由拖延一周,最终失联。更隐蔽的风险在于会员真实性——即使账号显示“已开通会员”,也可能存在“僵尸会员”(注册后永不活跃)、“回收会员”(使用虚拟信用卡或违规渠道付费,48小时内被平台退款)等问题。法律层面,刷会员行为涉嫌违反《反不正当竞争法》中“虚假宣传”条款,若涉及平台数据造假,还可能触犯刑法。

成功率是卡盟刷会员最模糊的承诺,实际受多重因素制约。首要变量是目标平台的风控强度:以淘宝、京东等头部电商平台为例,其会员系统与消费行为深度绑定,刷单时需模拟“浏览-加购-下单-支付”完整链路,但即便如此,90%以上的订单仍会被风控系统拦截,导致“会员状态”无法持续(通常24小时内失效)。中小平台风控较弱,成功率可达30%-50%,但这类平台会员价值低,刷单性价比极低。其次是会员类型差异:普通注册会员(免费或低门槛)成功率较高,但付费会员(尤其是需要真实支付渠道的高级会员)成功率不足20%,因为平台对付费行为核验更严,虚拟支付通道易被识别。最后是技术迭代影响——随着AI行为分析技术的普及,早期通过“批量注册+固定IP”的简单刷单模式已基本失效,当前主流的“真人模拟+动态IP”技术虽能通过基础检测,但成本激增(单会员成本从5元涨至20元以上),且仍无法规避长期行为异常(如会员无任何互动记录)。

即便侥幸“刷成功”,这些会员数据也难转化为实际价值。以内容平台为例,算法推荐依赖用户“完播率、评论、转发”等真实行为,刷来的会员账号沉默率超80%,反而会拉低账号权重。某MCN机构曾测试:刷1万个抖音会员后,账号推荐量不升反降15%,因系统判定“内容吸引力与粉丝规模不匹配”。此外,平台定期清理异常数据,某视频平台2023年Q1就清除了1200万“异常会员”,商家刷的会员可能在一夜之间归零。

卡盟刷会员行业正经历“劣币驱逐良币”的阵痛。一方面,合规压力加大,2023年网信办“清朗”行动中,12家头部卡盟平台被关停,剩余平台转向更隐蔽的“私域交易”(如通过Telegram群接单),服务质量更难保障;另一方面,真实会员获取成本下降,企业通过“会员裂变活动”(如邀好友得月卡)获取的新会员成本仅为刷单的1/3,且留存率是刷单会员的5倍以上。

对真正需要提升会员价值的主体而言,与其寄望于卡盟刷会员的“捷径”,不如深耕内容与运营。例如,教育机构通过“免费试听+会员专享资料”吸引真实用户,电商商家利用“会员积分体系”提升复购,这些方式虽见效较慢,但能构建健康的会员生态。值得注意的是,部分平台已推出“会员质量评分”机制,单纯追求数量的账号将失去流量扶持,这进一步挤压了刷会员的生存空间。

卡盟刷会员的“靠谱”幻象,本质是短期利益与长期风险的失衡。当数据造假成为习惯,失去的不仅是平台信任,更是商业可持续发展的根基。真正的会员增长,从来不是“刷”出来的,而是用服务与价值“养”出来的——这或许才是数字时代最朴素的商业逻辑。