在卡盟平台,下单防沉迷的便捷性与有效性实现,依赖于智能技术整合与用户中心设计。这一平衡不仅关乎用户健康保护,更是平台可持续运营的核心支柱。 卡盟作为数字商品交易枢纽,其下单流程涉及虚拟货币、游戏点卡等高沉迷风险产品,防沉迷机制若设计不当,易引发用户流失或监管风险。因此,深入探讨如何融合便捷操作与强效防护,需从概念本质、应用实践及现实挑战切入,构建系统化解决方案。

卡盟下单防沉迷的概念本质,在于将用户行为控制无缝嵌入交易环节。其核心价值在于预防过度消费与沉迷行为,尤其针对青少年群体,通过实时干预降低健康风险。例如,当用户频繁下单时,防沉迷系统可触发验证提醒或时间锁,确保交易透明可控。这一机制的价值不仅体现在用户保护层面,更强化了平台信誉,避免因沉迷事件引发法律纠纷或社会舆论压力。实践中,便捷性要求流程简化,如一键身份验证或自动限额设置,而有效性则需依赖精准识别高风险行为,如异常频率或金额波动。二者看似矛盾,实则可通过技术协同实现统一,关键在于设计阶段即以用户体验为起点,而非事后弥补。

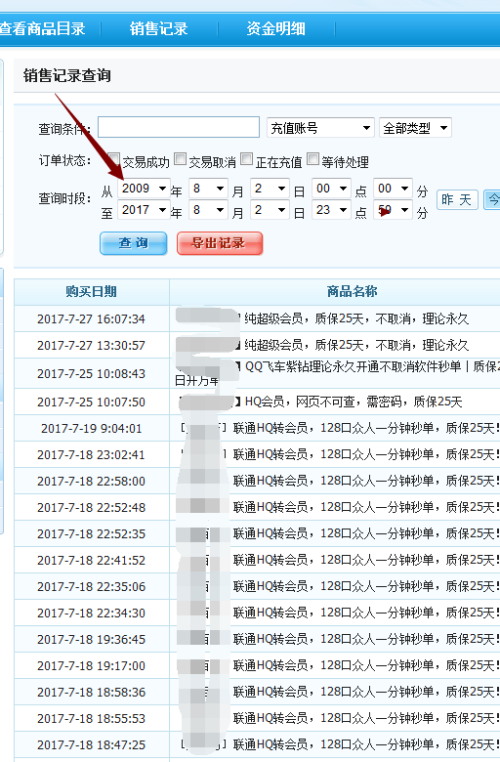

应用层面,便捷性实现需聚焦于最小化用户操作成本。卡盟平台可引入智能身份核验,如人脸识别或生物特征绑定,取代繁琐的密码输入,确保下单过程流畅无阻。同时,界面设计应遵循“少即是多”原则,例如在支付环节集成防沉迷提示,通过视觉引导而非弹窗干扰,避免用户反感。具体案例中,部分领先平台采用动态限额算法,基于用户历史行为自动调整下单阈值,既减少手动设置负担,又提升防护精准度。有效性保障则需强化实时监控与反馈机制,如利用大数据分析用户消费模式,一旦检测到沉迷迹象(如深夜高频下单),即时触发冷却期或家长通知功能。这种分层响应策略,确保防护措施既不阻碍正常交易,又能及时阻断风险行为。

挑战在于,便捷与有效的平衡常受多重因素制约。用户抵触心理是首要障碍,复杂验证流程易引发放弃交易,而过于宽松的防沉迷则形同虚设。技术成本同样不容忽视,开发高精度识别系统需投入大量资源,中小型卡盟平台可能难以承担。此外,监管环境变化带来不确定性,如未成年人保护法规升级,要求平台动态调整策略。这些挑战凸显了单一技术手段的局限性,必须结合用户教育与政策协同。例如,通过内嵌式科普内容,潜移默化提升用户防沉迷意识,而非仅靠强制措施。行业洞察显示,成功案例往往将技术视为工具,而非万能解药,核心在于构建“技术+人文”的生态框架。

解决方案需整合创新趋势与实用策略。人工智能是关键驱动力,如机器学习模型可预测用户沉迷倾向,提前介入干预。大数据分析则能优化防沉迷规则,基于群体行为数据定制个性化阈值,避免一刀切带来的不便。未来趋势指向更智能的自动化系统,例如区块链技术确保交易透明,防沉迷记录不可篡改,增强用户信任。同时,平台应推动跨行业协作,与教育机构合作开发防沉迷课程,将用户引导前置化。最终,实现便捷与有效的防沉迷,需以用户为中心,通过技术迭代与政策适配,形成动态优化闭环。 这不仅解决当前痛点,更预示数字交易领域健康发展的方向,促进社会整体福祉提升。