在电商竞争白热化的当下,“刷单”早已不是新鲜词,而“卡盟刷单”作为其中更具隐蔽性的操作模式,正吸引着部分急于提升店铺数据的商家。然而,当“卡盟刷单真的安全吗,会不会导致封号风险”的疑问浮现时,我们需要穿透“快速起量”的表象,直面这一行为背后的规则红线与平台治理逻辑。卡盟刷单的“安全”假象本质上是规则漏洞的侥幸心理,而封号风险则是平台治理升级下的必然结果,二者之间的博弈,实则是对电商生态健康发展的考验。

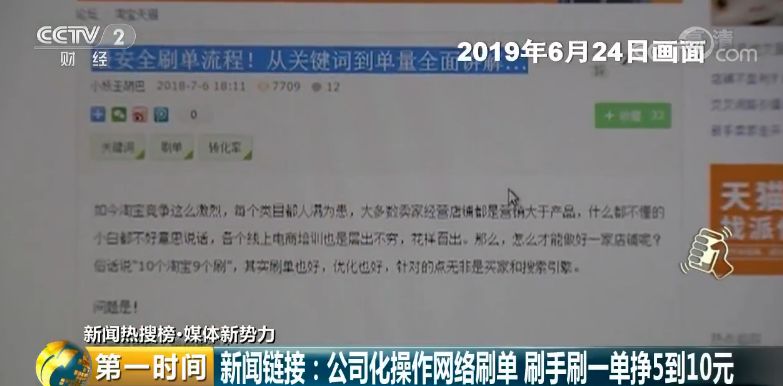

卡盟刷单,顾名思义,是通过“卡盟”这类以虚拟商品交易为主的平台完成刷单操作。与传统实物商品刷单不同,卡盟刷单通常以游戏充值、话费充值、虚拟会员卡等虚拟商品为载体,商家通过卡盟平台找到“刷手”,由刷手下单购买虚拟商品,商家再通过卡盟渠道将款项返还给刷手,同时支付佣金。这种模式下,虚拟商品具有“无物流、即时到账”的特点,看似规避了实物刷单中“快递单号造假”的环节,但本质上仍是虚构交易、虚假宣传的违规行为。其所谓的“安全”,不过是利用了虚拟商品交易与实物商品在审核逻辑上的差异,试图绕过平台监管的“障眼法”。

然而,这种“安全”的错觉正在被平台的技术升级所打破。当前主流电商平台已构建起“大数据+AI算法+人工审核”的三重风控体系,对异常交易行为的识别精度远超以往。在卡盟刷单中,尽管虚拟商品无需物流,但交易痕迹依然会留下数据“指纹”:例如,短时间内同一IP地址下的多账号频繁下单、支付方式高度集中(如大量使用同一种虚拟支付渠道)、收货信息为空或统一格式、退款率远高于行业正常水平等。这些异常数据会被风控系统标记为“可疑交易”,一旦触发阈值,账号便可能被限制功能、暂停收款,甚至直接封禁。封号风险并非“会不会发生”的问题,而是“何时发生”的问题,平台对虚假交易的“零容忍”态度,决定了卡盟刷单的长期生存空间极为有限。

更深层次看,卡盟刷单的封号风险还与平台规则的动态调整密切相关。电商平台的规则并非一成不变,而是随着市场环境和技术手段的变化持续迭代。早期虚拟商品监管相对宽松时,部分卡盟刷单行为确实可能“钻空子”,但随着《电子商务法》明确禁止“虚构交易、编造用户评价”,以及平台对“虚假流量”打击力度的加大,卡盟刷单的违规成本正在急剧上升。例如,某电商平台曾升级虚拟商品交易规则,要求对单日充值金额超过一定额度、充值频率异常的订单进行人工核验,一旦发现存在刷单嫌疑,不仅会封禁涉事店铺,还会将商家纳入“违规名单”,限制其在平台的所有经营权限。这种“一违规、处处受限”的联动机制,让卡盟刷单的“安全”边界不断收缩。

此外,卡盟刷单还面临“平台连带责任”的风险。卡盟平台本身并非正规电商平台,其运营模式往往游走在灰色地带,部分卡盟甚至存在“卷款跑路”“信息泄露”等问题。商家在通过卡盟进行刷单时,不仅需要支付刷手佣金和平台服务费,还可能因卡盟平台的合规性问题导致交易数据被平台追溯,最终成为电商平台的“违规典型”。当电商平台的调查深入到资金流向时,卡盟渠道的“非透明性”反而会成为商家无法自证清白的“证据链”,加速封号进程。

从行业生态角度看,卡盟刷单的短期“收益”与长期“风险”严重失衡。部分商家认为,通过刷单可以快速提升店铺权重、获取流量,从而带动真实销量。但事实上,刷单带来的虚假流量无法转化为真实的用户粘性和复购率,反而可能因店铺数据“虚高”导致平台推荐算法误判,将店铺推送给不精准的客群,进一步拉低转化率。当店铺因刷单被封禁后,前期积累的信誉、流量、客户资源将瞬间归零,商家不仅面临资金损失,更可能错过行业发展的黄金期。这种“饮鸩止渴”式的运营方式,与电商行业“内容为王、体验至上”的发展趋势背道而驰。

面对卡盟刷单的安全性质疑与封号风险,商家更应回归商业本质——通过优化产品、提升服务、精细化运营来实现店铺的自然增长。平台也在持续完善“正向激励”机制,例如对优质内容店铺、高口碑商品给予流量倾斜,为合规经营商家创造更公平的竞争环境。与其在卡盟刷单的“钢丝”上冒险,不如将精力投入到用户真实需求的挖掘中,用实实在在的产品和服务赢得市场。毕竟,电商行业的可持续发展,从来不是建立在虚假数据之上,而是源于对规则的敬畏与对价值的创造。