卡盟刷完没给货,怎么回事儿?钱去哪儿了?”这是不少虚拟商品交易用户常遇的困惑。当你在卡盟平台完成“刷货”操作——无论是批量充值游戏点卡、购买会员账号,还是交易虚拟货币——却发现迟迟等不到商家发货,账户余额已扣除,资金去向成谜,这种体验不仅让人焦虑,更暴露出虚拟商品交易链条中的安全漏洞。

“卡盟”作为虚拟商品交易平台,因低门槛、高效率的特性,成为游戏玩家、电商从业者等群体获取虚拟资源的重要渠道。所谓“刷货”,通常指用户通过平台批量购买虚拟商品,用于个人使用或二次销售。这类交易多采用“在线支付-自动/手动发货”模式,理论上应是即时高效的,但“刷完没给货”的现象却屡见不鲜,背后折射出的是平台机制、商家诚信与用户认知的多重矛盾。

平台监管机制不完善是核心诱因。部分卡盟平台为追求交易量,对入驻商家审核流于形式,甚至默许“无货空挂”行为。商家在平台注册时仅需提供简单资质,无需实物抵押或保证金,一旦收到大额订单,便可能直接卷款跑路。而平台的自动发货系统依赖预设代码,若商家后台库存数据与前端显示不同步,或故意设置“超卖”陷阱,用户支付后系统便会判定“发货成功”,实则商家从未实际操作。此外,部分平台对纠纷处理缺乏中立性,当用户投诉未发货时,商家常以“系统延迟”“网络异常”等理由推诿,平台则因利益关联偏袒商家,导致用户维权无门。

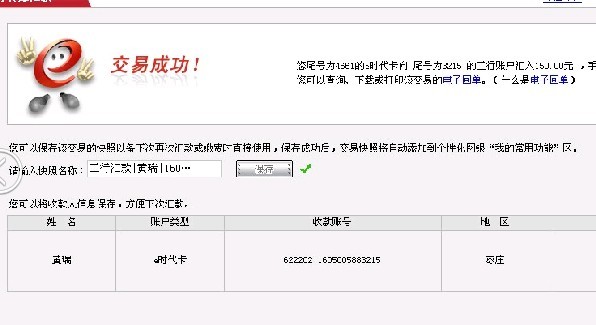

用户支付的“钱”去哪儿了?这取决于平台的资金托管模式。若采用“担保交易”,资金先由平台暂存,确认收货后才打给商家,理论上可降低风险——但现实中,部分平台为提升交易效率,默认开启“即时到账”,资金一旦支付便直接进入商家账户,此时若商家恶意不发货,用户几乎无法追回。更有甚者,平台与商家合谋,通过“刷单造假”制造虚假交易繁荣,当用户发现未发货时,商家账户已被转移,平台则以“商家已离线”为由推卸责任,资金最终流向不可知的“灰色地带”。

财产损失是最直接的后果。用户支付的金额从几元到数千元不等,对于批量“刷货”的商家或个人而言,累计损失可能高达数万元。更棘手的是维权成本:虚拟商品交易缺乏实物凭证,聊天记录易被篡改,订单截图难以证明“未发货”事实,用户向消协或公安机关投诉时,常因证据不足被驳回。部分用户为挽回损失,尝试私下联系商家,却可能遭遇二次诈骗,陷入“越维权越损失”的恶性循环。

卡盟行业长期处于“野蛮生长”状态。虚拟商品具有非实物、易复制、跨区域的特点,传统监管手段难以有效覆盖。2022年《关于进一步规范网络直播营销活动有关问题的通知》虽明确要求平台落实主体责任,但针对中小型虚拟交易平台的细则仍不完善,导致“刷完没给货”等问题成为监管盲区。此外,用户对虚拟商品交易的认知偏差也加剧了风险——部分用户为追求低价,选择无资质的“小卡盟”,或轻信商家“秒发货”“包售后”的口头承诺,忽视了平台资质与交易保障机制的重要性。

面对“刷完没给货”的陷阱,用户需建立“三查三不”原则。查平台资质:优先选择持有ICP备案、工商注册信息透明的正规平台,避开“三无”小站;查商家信誉:关注店铺评分、历史交易评价及投诉率,警惕“零差评”或突然降价促销的异常商家;查交易规则:确认平台是否支持担保交易、是否提供纠纷仲裁通道,避免使用即时到账等高风险支付方式。不轻信口头承诺:所有交易以平台合同或规则为准,不接受微信、QQ等私下转账;不泄露个人信息:避免向商家提供身份证号、银行卡密码等敏感数据;不盲目追高返利:对“充值越多送越多”等促销保持警惕,谨防“杀熟”诈骗。

虚拟商品交易是数字经济的重要组成部分,其健康发展离不开平台自律、监管完善与用户警惕的三重保障。“卡盟刷完没给货”不仅是单个用户的糟心事,更是行业生态的警示灯——唯有将“安全”置于效率之上,建立从准入审核到售后追责的全链条机制,才能让虚拟商品交易真正成为便捷、可靠的经济活动,而非滋生纠纷与风险的灰色地带。对于用户而言,擦亮双眼、理性交易,才是避免“钱去哪儿了”的终极答案。