腾讯防沉迷系统的落地,本是为了守护未成年人的健康成长,却在部分用户中催生了“如何轻松解除腾讯防沉迷”的探寻。当“卡盟”等第三方服务以“一键解绑”“轻松绕过”为噱头出现时,其可靠性便成了亟待拆解的迷局——这究竟是技术捷径,还是暗藏风险的陷阱?

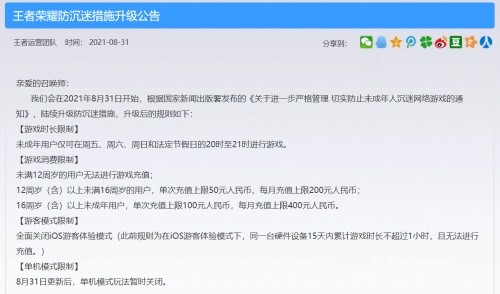

腾讯防沉迷系统的设计初衷与合规性决定了它并非随意可破的“枷锁”。根据国家新闻出版署《关于进一步严格管理 切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》,所有游戏企业必须严格落实实名认证和时段时长限制,这是保护未成年人身心健康的重要防线。腾讯作为头部企业,其防沉迷系统整合了人脸识别、公安数据核验等多重技术,旨在从源头杜绝未成年人冒用成年人身份信息的行为。这种设计并非“刁难”,而是基于法律与社会责任的必然选择——当“解除防沉迷”的需求被过度放大时,往往忽视了系统背后对未成年人保护的核心价值。

用户寻求“轻松解除腾讯防沉迷”的动机,多源于对游戏时间的过度渴望或对防沉迷规则的误解。部分青少年认为“限制游戏时间”是对个人自由的不当约束,部分家长则因孩子哭闹而试图寻找“捷径”,甚至有成年人误以为防沉迷系统影响了正常娱乐体验。然而,这些动机背后隐藏着更深层的问题:将游戏视为唯一的精神寄托,或忽视了防沉迷系统对青少年时间管理能力、现实社交能力的培养作用。事实上,防沉迷限制并非“洪水猛兽”,而是引导用户建立健康游戏习惯的“缓冲带”——当“解除”成为执念,反而可能陷入更深的沉迷陷阱。

“卡盟”等第三方服务的出现,正是抓住了部分用户的“急迫心理”,以“技术漏洞”“内部渠道”为卖点,宣称能“轻松解除腾讯防沉迷”。这类平台通常通过社交软件、游戏论坛等渠道引流,要求用户提供账号密码、身份信息等敏感数据,并收取数百元甚至上千元的服务费。其所谓的“技术手段”,无非是两种路径:一是利用伪造的身份信息或人脸图片尝试通过系统审核,本质上是欺骗行为;二是诱导用户点击钓鱼链接或下载恶意软件,实则窃取账号财产或个人信息。更有甚者,以“解防沉迷”为幌子实施诈骗,收款后直接拉黑用户。这些操作不仅违反了腾讯的用户协议,更触碰了法律的红线——根据《网络安全法》,任何组织或个人不得提供侵入他人网络、干扰他人网络正常功能、窃取网络数据等危害网络安全的活动;而《未成年人保护法》也明确要求,网络产品和服务提供者不得向未成年人提供诱导其沉迷的产品和服务。

卡盟服务的“可靠性”本质上是对法律与技术的双重试探,其背后潜藏的风险远超短期便利。从法律层面看,用户通过卡盟解除防沉迷,本质上是在协助第三方规避国家监管,可能面临账号封禁、法律责任甚至行政处罚;从技术层面看,腾讯防沉迷系统持续迭代升级,人脸识别的活体检测、公安数据的实时核验已让第三方伪造手段无所遁形,所谓“成功率100%”的宣传不过是营销话术;从数据安全层面看,将账号密码交给陌生平台,等于将个人信息、游戏资产乃至支付密码完全暴露——曾有用户因购买卡盟服务导致账号被盗、装备被洗,甚至银行卡被盗刷,最终得不偿失。这些案例并非个例,而是卡盟服务“不可靠”的铁证。

与其冒险尝试卡盟等灰色服务,不如正视防沉迷系统的真正价值,并通过正当方式管理游戏时间。对未成年人而言,应主动培养兴趣爱好,将游戏控制在合理范围内,家长也可通过腾讯的“成长守护平台”与孩子共同制定游戏计划,用沟通代替强制;对成年人而言,若因防沉迷系统影响正常使用(如账号被误判),可通过腾讯官方客服渠道申诉,提供真实身份信息进行核验,这才是安全有效的解决途径。更重要的是,理解“防沉迷”的本质不是“禁止”,而是“引导”——当游戏不再是生活的全部,才能在数字时代找到真正的平衡。

当“解除防沉迷”的需求遇上卡盟的“捷径”,考验的不仅是辨别能力,更是对规则与健康的敬畏。与其在灰色地带冒险,不如让游戏回归娱乐的本质——在合理的时间框架内,享受数字世界的乐趣,这才是对成长真正的“轻松”。