防沉迷系统的设立本质是为保护未成年人身心健康,避免过度沉迷游戏影响学习与成长。然而,随着游戏产业的蓬勃发展和未成年人接触数字产品的低龄化,“如何轻松解除防沉迷限制”成为部分玩家和家长关注的话题,甚至催生了以“解除防沉迷服务”为噱头的卡盟平台。这类平台声称能通过技术手段或账号交易帮助用户绕过监管,但其可靠性、合法性和安全性始终存疑。深入剖析防沉迷限制的本质与卡盟的运作逻辑,才能厘清这一灰色地带的真正风险与价值。

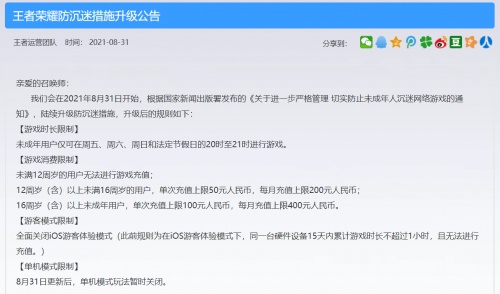

防沉迷限制并非技术壁垒,而是社会共识的制度保障。我国《未成年人保护法》明确规定,游戏企业需建立防沉迷系统,限制未成年人游戏时长和充值额度。这一制度通过实名认证、人脸识别等技术手段,精准识别未成年人身份,从源头控制游戏行为。对于部分成年人而言,防沉迷限制可能带来不便,例如共享账号导致的误判或账号借用引发的身份冲突,但这恰恰是制度执行中的必要成本。试图“轻松解除”这类限制,本质上是在挑战社会共识与法律边界,而卡盟正是利用了部分用户“绕过监管”的投机心理,构建起看似便捷的灰色产业链。

卡盟声称的“轻松解除防沉迷限制”究竟靠什么手段?其核心模式不外乎两类:一是虚假身份认证,通过伪造身份证信息、利用他人身份注册账号或购买已实名认证的“成人账号”,帮助未成年人规避系统检测;二是技术漏洞挖掘,针对游戏平台防沉迷系统的薄弱环节进行非法干预,如修改设备参数、拦截验证指令等。这两种方式均游走在法律边缘:前者涉及身份信息伪造和侵犯公民个人信息,后者可能构成计算机信息系统入侵,违反《网络安全法》。卡盟平台往往以“技术保障”“安全可靠”为宣传话术,却刻意回避其操作的法律风险,用户一旦使用,不仅可能面临账号封禁、财产损失,甚至可能卷入法律纠纷。

从可靠性角度看,卡盟的“服务”本质是高风险的投机行为。首先,账号交易存在极大安全隐患。通过卡盟购买的“成人账号”可能涉及盗号、诈骗或黑产账号,交易后原账号主可能找回,导致买家账号被盗、充值金额清零;其次,虚假身份认证无法长期生效。随着游戏平台人脸识别技术的普及和公安系统的数据对接,虚假实名信息极易被识别,一旦被判定为违规操作,账号将面临永久封禁,用户投入的时间与金钱成本瞬间归零;更重要的是,卡盟平台自身缺乏监管,多数以匿名方式运营,用户权益无法得到保障。即便承诺“退款保障”,也常因平台跑路或客服失联而无法兑现,所谓“可靠”不过是营销话术。

更深层次看,依赖卡盟解除防沉迷限制,本质上是对未成年人监护责任的逃避。部分家长为满足孩子游戏需求,选择通过卡盟购买账号或修改身份信息,这种“懒政”行为不仅无法从根本上解决问题,反而可能让孩子形成“规则可被钻空子”的错误认知。防沉迷制度的初衷是引导未成年人合理规划游戏时间,而非简单剥夺游戏权利。家长若能与孩子共同制定游戏规则,通过亲子陪伴、兴趣转移等方式引导孩子平衡虚拟与现实,远比依赖灰色渠道更有效。对于成年人而言,若因账号共享导致防沉迷误判,完全可以通过游戏平台的官方渠道申诉,提供身份证明后解除限制,这种合法途径虽需一定流程,却能保障账号安全与自身权益。

游戏平台与监管部门也在持续强化防沉迷系统的有效性。例如,某头部游戏平台已接入公安实名认证系统,实现“人证合一”核验;部分平台推出“家长监护功能”,允许家长远程管理孩子的游戏时长与消费记录。这些技术升级与制度完善,进一步压缩了卡盟等灰色产业的生存空间。试图通过非法手段解除防沉迷限制,不仅与制度设计背道而驰,更可能因技术迭代而失效——当人脸识别成为标配,虚假身份信息无所遁形;当账号交易纳入监管,黑产链条将被彻底斩断。

回到核心问题:卡盟真的可靠吗?答案显而易见。所谓“轻松解除”的背后,是法律风险、安全隐患与道德失范的三重陷阱。防沉迷限制不是需要“破解”的障碍,而是需要全社会共同维护的未成年人保护屏障。对于用户而言,尊重规则、通过合法途径解决问题,才是对自己账号和权益的最大负责;对于家长而言,承担监护责任、引导孩子健康使用数字产品,比寻找“捷径”更有意义。唯有当每个人都成为防沉迷制度的践行者与守护者,才能让游戏回归娱乐本质,让未成年人在阳光下健康成长。