卡盟作为虚拟商品充值的重要渠道,覆盖游戏点卡、话费充值、软件会员等多元场景,其便捷性让用户足不出户即可完成服务购买。然而,“卡盟充钱没到账”的问题时有发生,轻则影响用户体验,重则造成财产损失。面对这一痛点,用户需系统排查问题根源,同时掌握有效的维权路径,才能快速解决纠纷并规避风险。

卡盟充值未到账的常见诱因

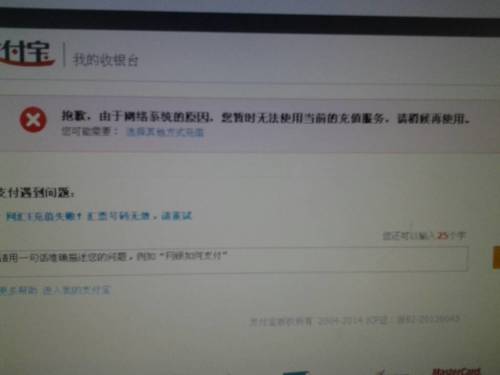

卡盟充值未到账并非单一原因导致,需从技术、操作、平台三个维度拆解。技术层面,支付接口异常是首要因素——当用户通过第三方支付工具(如支付宝、微信)完成扣款,但卡盟平台未收到支付成功回调信号时,会出现“钱已扣,订单未生成”的断层。这类问题多源于支付通道瞬时拥堵、网络延迟或平台系统BUG,尤其在节假日流量高峰期更易出现。

操作层面,用户失误占比不容忽视。例如充值时误填目标账号(如游戏ID输错字符)、金额与所需服务不匹配(如充50元却选择100元档位)、或未完成支付步骤(仅点击下单未输入密码),均可能导致订单异常。此外,部分用户使用境外支付工具或虚拟信用卡,因卡盟平台不支持该支付方式,也会造成支付失败但扣款显示的假象。

平台层面,流程漏洞与责任推诿是深层问题。少数中小型卡盟平台缺乏完善的订单审核机制,对“已支付未发货”订单未及时跟进;更有甚者,在系统故障后故意拖延处理,将责任归咎于“用户操作问题”。这类情况往往伴随客服响应迟缓、售后渠道缺失,用户权益难以保障。

用户自查:三步定位问题核心

遇到“卡盟充钱没到账”,用户无需慌张,可通过“查订单-验支付-核信息”三步初步判断问题归属。

第一步,登录卡盟平台查看订单状态。正常订单会显示“支付成功”“已发货”或“处理中”,若状态为“支付失败”或“待支付”,说明支付环节未完成,需重新操作;若显示“已支付”但未到账,则可能是平台发货延迟。

第二步,核对支付工具扣款记录。打开支付宝、微信或银行卡流水,确认是否已成功扣款。若扣款成功但平台未收到款项,需联系支付机构(如支付宝客服)提供交易凭证,要求查询支付流向;若未扣款,则可能是平台系统误判支付成功,需刷新页面或重新下单。

第三步,检查充值信息准确性。重点核对目标账号(如游戏UID、手机号)、充值类型(如Q币、话费运营商)及金额,确保一字不差。例如部分游戏对账号格式有严格要求(如必须带“区服前缀”),用户若忽略细节,极易导致充值失败。

高效维权:与平台沟通的正确姿势

若自查后问题仍未解决,与平台客服的沟通效率直接决定维权速度。用户需注意三点:一是证据留存完整,包括支付截图、订单详情页、聊天记录等,这是主张权益的核心依据;二是诉求明确具体,避免使用“为什么没到账”等模糊表述,而是直接要求“请在X小时内补单/退款,并提供处理进度”;三是升级投诉渠道,若客服推诿,可向平台监管部门(如当地市场监管局)或第三方投诉平台(如12315)反映,必要时通过法律途径维权。

值得注意的是,部分卡盟平台以“虚拟商品不支持退款”为由拒绝处理,这一说法缺乏法律依据。根据《消费者权益保护法》,经营者提供的商品或服务不符合质量要求的,消费者可依法要求退货、更换或修理。虚拟商品充值未到账,本质属于服务违约,用户完全有权主张补发或退款。

行业反思:如何从源头减少纠纷?

“卡盟充钱没到账”的频发,暴露出虚拟商品充值行业的标准化缺失。从平台角度,需建立“支付-订单-发货”全链路监控机制,实时同步支付状态与库存数据,避免信息差;同时引入第三方担保交易,用户确认到账后再打款给平台,降低交易风险。从监管角度,应加快行业准入门槛建设,对卡盟平台的支付接口稳定性、客服响应时效提出明确要求,倒逼企业提升服务质量。

对用户而言,选择卡盟平台时需擦亮眼睛:优先考虑支持官方支付渠道、有营业执照备案、用户评价良好的平台;避免通过社交软件私下转账,或轻信“低价充值”陷阱——这些往往是诈骗或“黑卡盟”的惯用伎俩,一旦出账,维权难度极大。

卡盟充值未到账问题的解决,既需要用户提升风险防范意识,掌握科学的排查与维权方法,也依赖平台加强技术投入、优化流程透明度,建立更高效的售后响应机制。只有在用户与平台的共同约束下,虚拟商品充值市场才能实现健康可持续发展,让“便捷”真正成为服务底色,而非纠纷隐患。