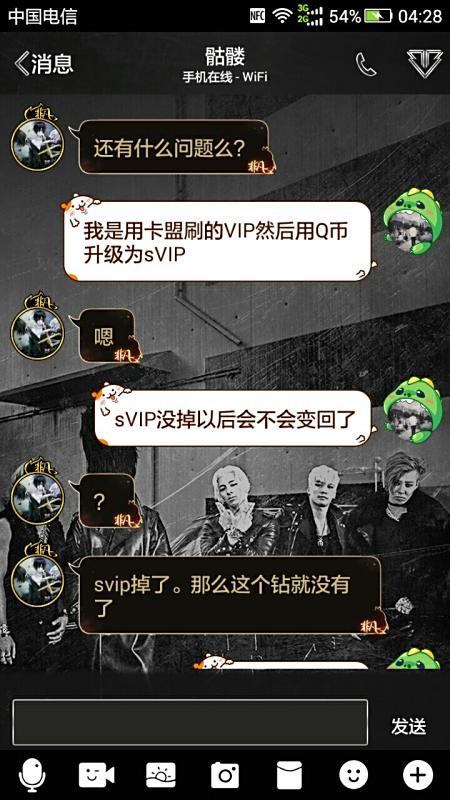

在互联网虚拟服务交易中,“卡盟免费刷SVIP”的说法始终吸引着大量用户目光,尤其对那些渴望获得高级会员特权却不愿付费的人群而言,这看似“捷径”的诱惑背后,隐藏着一系列值得深究的问题:卡盟免费刷SVIP真的靠谱吗?操作真能让用户刷到VIP吗?要解答这些疑问,需从卡盟平台的运作逻辑、免费刷VIP的技术可行性、潜在风险及行业现状等多维度展开分析。

卡盟作为虚拟商品交易平台,本质是连接卡密供应商与用户的中间市场,其核心业务是各类虚拟服务卡密的销售与兑换,如游戏点卡、视频会员、软件激活码等。部分卡盟平台为吸引用户,会打出“免费刷SVIP”的旗号,声称通过特定技术手段或内部渠道,可帮助用户绕过官方付费流程,直接获得平台的超级会员(SVIP)权限。这种操作通常涉及两种模式:一是引导用户使用第三方“刷工具”,模拟官方客户端的付费请求;二是声称掌握平台“漏洞”,通过伪造交易记录或利用新用户福利机制实现“免单”。然而,这两种模式在技术逻辑和现实可行性上都站不住脚。

从技术层面看,正规平台的SVIP权限开通均依托严格的风控系统与交易验证机制。以主流视频、电商或游戏平台为例,其支付环节涉及多重加密验证,包括设备指纹、用户行为分析、实时交易监控等,任何异常操作都会触发风控警报。所谓“刷工具”本质上是一种模拟脚本或外挂程序,即便能短暂绕过基础验证,也难以通过平台的行为分析算法——例如,正常用户开通SVIP时会伴随浏览记录、支付习惯等真实行为轨迹,而工具操作往往呈现机械化、重复性特征,极易被系统识别为作弊行为。一旦被标记,不仅无法成功开通VIP,还可能导致账号临时或永久封禁,得不偿失。

至于“平台漏洞”的说法,更像是利用信息差制造的营销噱头。正规平台对SVIP这类高价值权限的开通流程有着极为严密的设计,包括服务器端的权限校验、订单状态同步、异常交易拦截等环节,所谓“漏洞”要么是早已修复的历史旧闻,要么是子虚乌有的虚构。即便存在极少数短暂的技术疏漏,平台也会在第一时间通过系统更新或人工干预进行修复,普通用户几乎不可能“抓住”这种转瞬即逝的机会。更何况,若真有稳定可行的漏洞存在,平台方早已蒙受巨大损失,断不会允许其长期存在并公开传播。

即便存在极少数用户声称“成功刷到SVIP”,也需要警惕背后的“隐性成本”。部分不法平台会以“免费刷VIP”为诱饵,诱导用户提供账号密码、手机号、身份证等敏感信息,或要求用户完成某些“任务”——如下载恶意软件、参与非法推广、向他人转账等。这类操作看似“免费”,实则可能面临账号被盗、信息泄露、资金损失等风险,甚至卷入电信诈骗或洗钱等违法活动。曾有案例显示,用户轻信“卡盟免费刷SVIP”后,不仅未获得会员权限,反而导致游戏账号装备被盗,银行卡被盗刷数万元,所谓的“免费”最终演变为“高价陷阱”。

从行业生态来看,“卡盟免费刷SVIP”的盛行也反映出部分用户对虚拟服务价值的认知偏差。SVIP权限之所以需要付费,本质是平台为维持服务器运营、内容版权采购、技术研发等成本而设置的商业模式,用户付费购买的是合法的服务使用权。试图通过非法手段“免费获取”,不仅破坏了平台的正常运营秩序,也侵犯了开发者的合法权益,属于典型的“薅羊毛”心理。长期来看,这种行为的泛滥会导致平台加强对风控系统的投入,最终成本可能转嫁给普通付费用户,形成恶性循环。

对于用户而言,追求高性价比的VIP体验无可厚非,但必须通过正规渠道。例如,关注平台的官方优惠活动(如新用户特惠、节日折扣、联合会员套餐等),或通过正规第三方平台购买官方授权的会员兑换码,这些方式既能保障自身权益,又能享受合理的价格优惠。相比之下,“卡盟免费刷SVIP”看似省了钱,实则可能因小失大,不仅无法获得稳定的VIP服务,还可能陷入更大的风险泥潭。

卡盟免费刷SVIP的“靠谱性”在技术逻辑、平台风控、法律风险等多个维度均不成立,所谓“能刷到VIP”的说法要么是极个例的侥幸,要么是精心设计的骗局。虚拟服务的价值在于合法合规的使用,用户唯有树立理性消费观念,通过正规途径获取权益,才能真正享受技术发展带来的便利,避免因贪图“免费”而付出沉重代价。在互联网生态日益规范的今天,任何试图绕过规则的行为,终将面临平台的反制机制与法律的风险警示。