在数字会员经济蓬勃发展的当下,“卡盟刷VIP”作为一种看似“低成本高回报”的会员获取方式,正吸引着大量追求性价比的用户。然而,“卡盟刷VIP靠谱吗?轻松享受会员特权是真的吗?”这一问题,始终萦绕在潜在用户心头。事实上,这种灰色产业链的“捷径”背后,隐藏着权益缩水、安全风险与法律隐患的多重陷阱,所谓的“轻松享受”往往只是精心包装的泡沫。

卡盟刷VIP的操作模式,本质上是游走在平台规则边缘的灰色交易。所谓“卡盟”,最初是游戏点卡、虚拟商品交易平台的统称,后逐渐延伸至各类会员账号的倒卖。用户通过卡盟渠道购买的“VIP会员”,通常分为两种类型:一种是利用平台漏洞或内部渠道获取的非官方激活账号,另一种是通过批量注册、盗用用户信息生成的“共享账号”。这些账号往往以市场价3-5折的低价吸引消费者,宣称“与官方会员权益完全一致”。但深入分析便会发现,这种模式的可持续性建立在多重风险之上:平台随时可能通过技术手段识别并封禁非官方渠道账号,导致用户“会员身份”一夜清零;而部分卡盟平台卷款跑路的案例也屡见不鲜,用户支付的金钱最终竹篮打水一场空。

“轻松享受会员特权”的承诺,往往与实际体验存在巨大落差。以主流视频平台为例,官方VIP会员享有高清画质、去广告、独家内容等核心权益,但卡盟提供的“共享账号”通常存在多人登录限制,一旦达到同时在线人数上限,便会被强制下线;部分平台还会对非官方激活账号进行功能阉割,例如限制投屏清晰度、禁止下载缓存等,所谓的“会员特权”大打折扣。更值得警惕的是,电商、音乐、办公软件等领域的会员权益,往往与用户身份强绑定。例如,某些电商平台会将会员等级与购物频次、信用评分挂钩,卡盟账号无法累积会员成长值,长期来看反而可能错失平台 genuine 的福利活动。用户追求的“轻松享受”,最终可能沦为“处处受限”的糟糕体验。

从靠谱性角度审视,卡盟刷VIP的风险远超其短期收益。首先,平台资质存疑是硬伤。绝大多数卡盟平台未取得相关增值电信业务经营许可证,属于无照经营,用户权益不受法律保护。一旦发生交易纠纷,不仅难以维权,还可能因参与非法交易面临平台封号风险。其次,个人信息泄露危机不容忽视。部分卡盟平台要求用户提供手机号、身份证号等敏感信息以“激活账号”,这些信息可能被用于非法贩卖或电信诈骗,为用户埋下长期安全隐患。最后,从法律层面看,卡盟刷VIP行为涉嫌违反《著作权法》《电子商务法》等法律法规。例如,通过非官方渠道激活付费会员,实质上是侵犯了平台的知识产权;而共享账号的传播,也破坏了平台的正常经营秩序,情节严重者可能面临法律追责。近年来,多地警方已破获多起卡盟盗版会员案件,涉案金额高达数千万元,这为心存侥幸的用户敲响了警钟。

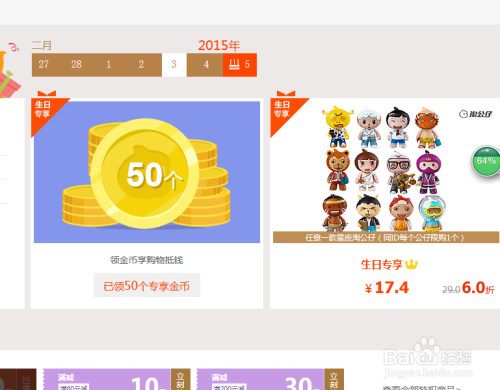

与其寄望于灰色渠道的“捷径”,不如回归会员价值的本质——为优质服务付费。事实上,各大平台为吸引用户,已推出多种合法合规的高性价比会员获取方式。例如,通过官方活动参与“首月1元体验”“年度会员立减50元”等促销,既能以低成本体验完整权益,又能确保账号安全;部分平台还推出“联合会员”,视频、音乐、电商等多重权益打包销售,单权益成本远低于单独购买;对于学生群体、老年人等特定用户,平台更是提供了专属优惠通道,凭身份认证即可享受折扣。这些官方渠道的会员权益,不仅功能完整、使用稳定,还能享受平台持续的福利升级,真正实现“花钱买安心,消费得体验”。

卡盟刷VIP的泛滥,折射出部分用户对“会员特权”的片面认知——将低价视为唯一标准,却忽略了权益的可持续性与安全性。在数字经济的浪潮下,会员经济的核心逻辑早已超越“身份象征”,而是成为连接用户与优质服务的桥梁。无论是视频平台的独家内容、电商平台的快速配送,还是办公软件的高效协作,这些真正提升生活与工作效率的特权,需要平台通过持续投入与创新来兑现。用户在选择会员服务时,更应理性评估自身需求,通过官方渠道购买,让每一分投入都转化为实实在在的价值。毕竟,真正的“轻松享受”,从来不是建立在灰色交易的风险之上,而是源于对优质服务的认可与信任。