卡盟防沉迷真的能解除限制吗?这个问题在游戏玩家群体中争议已久,尤其是一些试图突破未成年人游戏时长限制的用户,常被“卡盟防沉迷解除”“租号绕过监管”等广告吸引,但这些所谓“技巧”真的有效吗?背后又隐藏着怎样的风险?本文将从政策逻辑、技术原理、平台责任及用户权益四个维度,深入剖析卡盟防沉迷解除的真相,并给出合法合规的应对建议。

一、防沉迷系统的设计初衷:不是“限制”,而是“保护”

要判断卡盟防沉迷解除是否可行,首先需理解防沉迷系统的本质。根据国家新闻出版署《关于进一步严格管理 切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》,所有网络游戏必须接入实名认证系统,未满18周岁的用户仅可在周五、周六、周日和法定节假日的20时至21时玩1小时游戏。这一政策并非“一刀切”的限制,而是基于青少年身心发展特点的必要保护——世界卫生组织研究显示,过度沉迷游戏可能导致青少年注意力分散、社交障碍甚至心理健康问题,防沉迷系统的核心目标正是通过技术手段为未成年人建立“时间屏障”。

从技术原理看,防沉迷系统的有效性依赖于“实名认证-人脸识别-动态验证”的三重机制。用户首次注册时需提交身份证信息,系统通过全国公民身份信息系统核验年龄;对于疑似冒用身份的情况,平台会触发人脸识别验证,要求用户实时比对本人与身份证照片;此外,登录时段、时长等数据会实时同步至监管部门,形成动态监管闭环。这种设计下,任何试图绕过限制的行为,本质上都是对国家监管政策的挑战,也是对未成年人权益的漠视。

二、卡盟平台的“灰色生意”:从“卖卡”到“卖权限”的变异

卡盟最初是游戏点卡交易平台,用户可在购买游戏充值卡、激活码等虚拟商品。但随着防沉迷政策收紧,部分卡盟平台开始转型,将“防沉迷解除”作为噱头吸引流量,甚至衍生出“租号”“买号”“改实名”等违规服务。这些平台声称“无需人脸识别”“破解时长限制”“成年号源充足”,其操作模式通常有三类:

一是“租号代练”,即用户租赁已通过实名认证的成年人账号,用该账号登录游戏,从而规避防沉迷限制。但这类账号往往来自账号黑产,平台通过非法渠道获取用户信息或诱导未成年人出售账号,租用者不仅面临账号被盗、被封号的风险,还可能卷入个人信息泄露的纠纷。

二是“虚假信息注册”,部分卡盟提供“身份证信息购买”服务,声称可购买他人身份证信息用于注册游戏账号。这种行为已涉嫌违反《中华人民共和国居民身份证法》,购买者和提供者均需承担法律责任——2022年,某地警方就曾破获一起利用卡盟平台倒卖身份证信息的案件,涉案金额超千万元,多名参与者因侵犯公民个人信息罪被判处有期徒刑。

三是“破解软件兜售”,一些平台声称售卖“防沉迷破解器”“人脸识别过检工具”,实则为恶意软件或钓鱼程序。用户下载后,不仅无法解除限制,还会导致账号密码被盗、银行资金受损等严重后果。据国家计算机病毒中心监测,2023年截获的游戏类恶意软件中,30%以“破解防沉迷”为名传播,危害性远超普通病毒。

三、“解除限制”的真相:成本与风险的隐性博弈

为什么明知违规,仍有用户尝试卡盟防沉迷解除?根源在于对“便捷”的误解和对风险的低估。从成本看,租一个成年账号每月需支付50-200元不等,购买虚假身份证信息则需30-100元,看似“低成本”,实则暗藏多重风险;从效果看,即便是“成功”绕过限制,也仅能维持短暂的游戏时间——一旦平台通过大数据监测到异常登录(如同一设备频繁切换账号、登录时段与实名信息不符),会立即触发二次验证或直接封禁账号,用户投入的时间和金钱将付诸东流。

更严重的是法律风险。《网络安全法》明确规定,网络运营者不得收集与其提供的服务无关的个人信息,而卡盟平台倒卖身份证信息、协助冒用身份的行为,已构成对公民个人信息权的侵犯;对于用户而言,使用虚假信息注册账号、租用他人账号玩游戏,违反了《未成年人保护法》中“未成年人不得以冒用他人身份信息等方式网络游戏”的规定,监护人若放任未成年人此类行为,还需承担相应法律责任。2023年,某法院就审理了一起未成年人用父母身份证信息注册游戏账号,后通过卡盟平台租售账号的案件,最终判决平台退还充值款,监护人承担部分责任,这一案例为所有用户敲响了警钟。

四、正确应对防沉迷:合规路径与自我管理

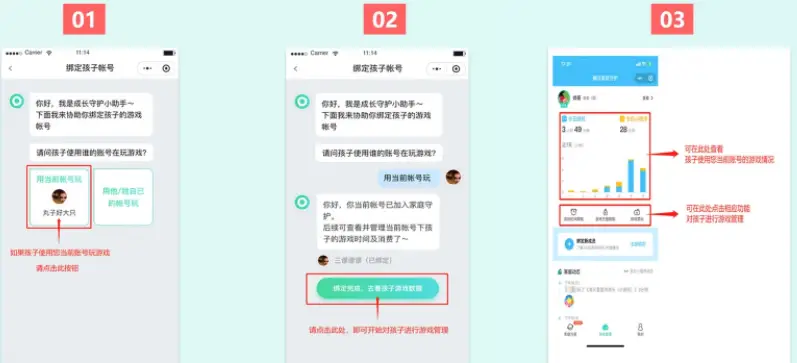

与其寻求“捷径”,不如正视防沉迷政策的合理性。对于未成年人而言,应将游戏视为娱乐方式之一,通过培养阅读、运动等健康爱好平衡生活;对于家长,需履行监护责任,通过“青少年模式”控制孩子设备使用时长,多陪伴孩子参与线下活动,减少对虚拟世界的依赖;对于游戏平台,应持续优化人脸识别技术,完善异常账号监测机制,主动屏蔽卡盟等违规平台的引流信息;而对于卡盟平台,若继续游走在法律边缘,终将面临监管重拳——2023年,国家网信办开展的“清朗·未成年人网络环境整治”专项行动中,已有200余家违规卡盟平台被关停,负责人被依法处理。

真正的“自由”从不建立在违规之上。防沉迷系统不是游戏的“敌人”,而是青少年成长的“守护者”。与其相信卡盟平台的虚假承诺,不如学会在规则内合理分配时间,让游戏回归娱乐本质,这才是应对“防沉迷限制”最有效的“实操技巧”。

卡盟防沉迷解除的“生意”,本质上是对政策红线的试探,对用户权益的侵害。在数字时代,遵守规则不仅是法律要求,更是对自己和他人负责的表现。唯有远离灰色地带,选择合法合规的娱乐方式,才能让游戏真正成为生活的调剂,而非成长的阻碍。