卡盟骗,一个在虚拟交易领域悄然滋生的毒瘤,正以隐蔽方式吞噬着无数玩家的财产与信任。它到底是什么?你是否也曾遭遇过这样的陷阱?卡盟骗的本质是利用虚拟卡交易中的信息不对称,通过虚假承诺、钓鱼网站或卷款跑路等手段实施欺诈。这种骗局不仅扰乱了游戏经济秩序,更让无辜用户陷入财产损失的漩涡。在数字化浪潮下,卡盟骗的变种层出不穷,其核心在于利用玩家对虚拟物品的渴求心理,构建看似合法的虚假平台。作为行业观察者,我们必须深入剖析其运作机制,揭示其危害,并探索防范之道。

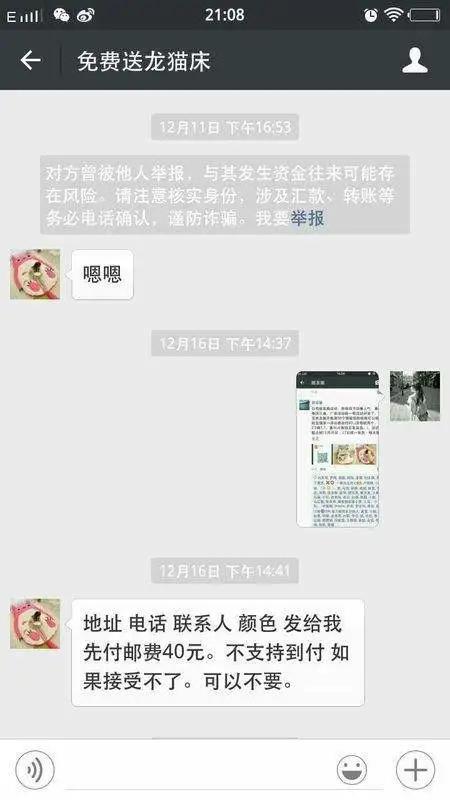

卡盟骗的概念源于“卡盟平台”,这类平台本应是游戏点卡、虚拟货币等物品的合法交易市场。然而,不法分子将其异化为欺诈工具。具体而言,卡盟骗指卖家或平台以低价出售游戏点卡、会员码等虚拟商品,诱导买家预付款项后,要么发送无效卡密,要么直接消失。例如,常见手法包括“钓鱼链接”——伪造官方网站,骗取账号密码;或“虚假库存”——显示有货,收款后称系统故障延迟发货。这些陷阱往往利用玩家急于获取稀有道具的心理,通过社交媒体、游戏论坛广泛传播。卡盟骗的上下义关联包括在线支付诈骗、虚拟物品交易风险,其同义如“卡盟骗局”、“虚拟卡陷阱”,都指向同一核心问题:信任的滥用。在现实中,受害者常因缺乏维权意识而自认倒霉,助长了骗局的蔓延。

卡盟骗的价值影响远超个人损失,它对整个游戏生态和玩家社区造成了深远破坏。首先,经济层面,它导致玩家财产流失,据行业常识估算,每年因卡盟骗造成的损失高达数亿元,这直接削弱了游戏经济的健康发展。其次,社会层面,它侵蚀玩家间的信任,使虚拟交易环境充满猜疑。例如,一位资深玩家分享道:“我曾轻信一个自称‘官方代理’的卖家,付款后对方拉黑我,不仅损失了金钱,还让我对游戏内交易彻底失去信心。”这种经历并非个例,卡盟骗的受害者往往陷入二次伤害,如账号被盗或个人信息泄露。此外,它还损害游戏开发商声誉,因为玩家可能误将平台欺诈归咎于官方监管不力。卡盟骗的连锁反应是破坏性的,它不仅是个体悲剧,更是行业信任危机的催化剂。

面对卡盟骗,技术发展带来了新趋势,也加剧了挑战。一方面,随着区块链和AI的应用,骗子手法更隐蔽,如利用深度伪造技术伪装客服,或通过智能合约漏洞实施卷款跑路。另一方面,监管滞后使得骗局难以根除,许多平台缺乏实名认证和交易保障机制。例如,新兴趋势显示,骗子转向移动端APP或社交群组,利用即时通讯工具快速完成欺诈,逃避追踪。同时,挑战在于玩家教育不足——许多人仍不了解基本防范措施,如核实平台资质或使用第三方担保服务。行业专家指出,卡盟骗的演变反映了虚拟经济监管的空白,亟需技术赋能与政策协同。只有通过创新风控系统,才能遏制其蔓延。

在个人经历中,卡盟骗的陷阱无处不在。我曾接触过一位受害者,他因急于购买稀有游戏道具,在非官方平台预付500元,结果收到无效卡密。事后调查发现,该平台是骗子租用的临时域名,早已人去楼空。这类案例揭示了一个共性:卡盟骗往往利用玩家的时间压力和信息不对称。受害者常因贪图便宜或轻信“内部渠道”而中招,事后维权无门。这不仅是经济损失,更心理打击巨大,让玩家对虚拟世界产生幻灭感。通过分析,卡盟骗的成功在于其低成本高回报——骗子只需几小时就能骗取数千元,而玩家却需承担长期风险。

防范卡盟骗,关键在于提升警惕和采取行动。首先,玩家应选择正规平台,如官方认证的卡盟或知名电商平台,避免点击不明链接。其次,使用安全支付方式,如第三方担保交易,降低预付款风险。此外,加强个人信息保护,不随意泄露账号密码。行业建议包括,游戏公司应完善交易机制,引入实时监控和举报系统;政府需强化立法,严惩欺诈行为。卡盟骗的阴影下,唯有集体觉醒,才能重建虚拟交易的净土。通过教育玩家识别陷阱,推动行业自律,我们才能让游戏世界重归纯净,让每一次交易都充满信任而非恐惧。