在消费降级与理性化趋势下,以“省钱”为核心的卡购必卡盟等平台迅速崛起,其“轻松赚钱”的宣传口号吸引了大量用户关注。但剥开营销话术的外壳,这类平台究竟是普通人的增收新机遇,还是又一个被包装的“流量陷阱”?要真正玩转优惠,必须先看清卡购必卡盟的底层逻辑与价值边界。

卡购必卡盟的本质,是优惠资源的整合者与价值分配的中间层。简单来说,它通过聚合各大电商平台、品牌商的优惠券、折扣信息、会员权益等资源,为用户提供“一站式优惠入口”;同时,通过邀请推广、消费返利等机制,让用户在省钱的同时,通过分享获得额外收益。这种模式并非新鲜事物,本质是“信息差变现”与“社交裂变”的结合——平台解决用户“找优惠难”的痛点,用户通过社交关系链扩大平台覆盖,双方分佣。但关键在于,“轻松赚钱”中的“轻松”二字,往往被刻意模糊了实际投入与收益的不对等性。

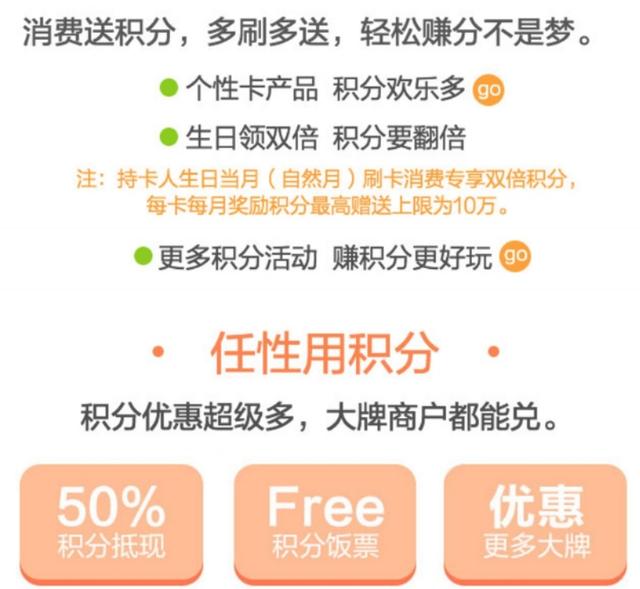

对于普通用户而言,“玩转优惠”的核心价值在于“省钱效率”,而非“赚钱神话”。卡购必卡盟的优势在于集中化:用户无需在多个APP间切换领券,打开一个平台即可覆盖淘宝、京东、拼多多等主流电商的隐藏折扣,甚至叠加品牌会员专属权益。例如,一张标价100元的商品券,通过卡购必卡盟可能以80元购得,直接省下的20元就是“无成本收益”;若将这张券分享给朋友,朋友使用后平台返还5元,这5元则是“轻量级推广收益”。但这类收益通常是“小额、碎片化”的——普通用户每月通过日常分享、自购返利,额外收入多在几百元区间,且需要持续投入时间维护社交关系、筛选有效优惠。所谓“躺赚”,本质上是用社交关系和碎片时间换取的“辛苦钱”,与“轻松”相去甚远。

当视角转向“赚钱”路径,卡购必卡盟的门槛与挑战便显现出来。想要获得显著收益,用户需从“消费者”转向“推广者”,这要求具备一定的流量运营能力:要么拥有私域社群(如微信群、朋友圈高互动人群),要么擅长内容创作(如优惠攻略、好物测评)。但现实中,多数用户缺乏这类资源,即便努力推广,也可能因同质化竞争、平台规则变动(如佣金比例调整)而收益不稳定。更需警惕的是部分平台的“伪收益”陷阱:以“高佣金”“拉人头”为噱头,诱导用户充值升级会员或发展下线,实则涉嫌传销或资金盘。卡购必卡盟作为工具本身无罪,但用户需明确:任何“零投入、高回报”的承诺,都需用常识审视——真正的收益永远与价值创造挂钩,而非投机。

玩转优惠的深层意义,是建立“理性消费+价值共享”的健康生态。从用户端看,卡购必卡盟的价值不仅在于省钱,更在于培养“比价-决策-分享”的消费习惯:通过平台数据了解商品价格走势,避免冲动消费;将优质优惠分享给有需要的人,实现信息价值传递。从商家端看,这类平台是精准营销的渠道:通过用户画像推送个性化优惠,提高转化率,同时降低传统广告的高昂成本。从社会层面看,它推动了消费资源的优化配置——原本分散的优惠信息被集中利用,减少了信息浪费,也让更多人享受到“消费红利”。但这一切的前提是“不偏离优惠本质”:若用户沉迷于“赚钱”而过度消费,或平台为追求流量纵容虚假优惠,则会异化为“消费陷阱”与“信任危机”。

面对卡购必卡盟这类平台,用户需树立“工具思维”而非“暴富心态”。首先,明确自身定位:若以省钱为主,专注挖掘平台的自购返利、隐藏券,将优惠融入日常消费场景,避免为返利而买非需品;若想尝试推广,则从小范围测试开始,用真实体验建立信任,而非盲目刷屏。其次,理性评估平台:选择资质齐全、规则透明的平台,警惕“充值返现”“拉人头分佣”等高风险模式,记住“收益与风险成正比”是永恒的商业法则。最后,回归消费本质:优惠是锦上添花,而非消费动机——真正的“玩转优惠”,是用更少的钱获得更好的体验,而非被“赚钱”绑架,陷入“为了优惠而消费”的怪圈。

卡购必卡盟们的出现,是消费市场细分的必然结果,也是用户对“性价比”追求的直观体现。它本身并无绝对的好坏,关键在于使用者如何与它相处。当“轻松赚钱”的泡沫被戳破,留下的“优惠价值”与“理性消费”才是普通人真正该抓住的内核。毕竟,真正能让人“轻松”的,从来不是平台承诺的收益,而是透过优惠看透消费本质的智慧。