打开手机,朋友圈的点赞提示音此起彼伏,短视频平台的点赞数以亿计,甚至电商产品详情页也赫然标注“已获10万+点赞”——全民刷赞已从边缘行为演变为渗透日常的社会现象。这种看似微小的社交互动,背后却隐藏着复杂的社会心理、技术逻辑与商业驱动。全民刷赞的普遍化,本质是数字时代人类社交需求、技术算法与商业利益共同作用的结果,它重构了人际互动的模式,也重塑了自我价值的认知。

社交认同的低成本满足:点赞作为“数字社交货币”

人类对归属感和认同的需求,是刷赞行为泛滥的底层心理动因。在传统社交中,情感表达需要面对面互动或复杂沟通,而点赞将“我在乎”“我认同”浓缩为一个点击动作,成为最低成本的社交货币。心理学中的“社会认同理论”指出,个体通过群体反馈确认自我价值,点赞数恰好提供了即时、量化的反馈——每一条动态下的红心、拇指,都像是在说“你被看见”“你被认可”。这种反馈机制尤其契合现代人的社交焦虑:在碎片化交往的时代,点赞成了维系社交关系的“快捷键”,无需深度交流,也能证明“我们还在同一个社交圈”。

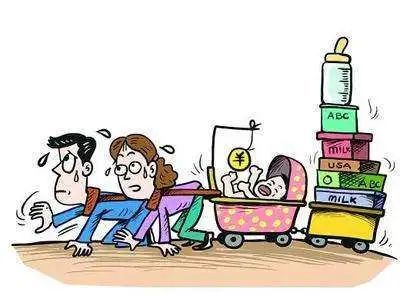

更值得注意的是,点赞的“互惠机制”进一步强化了行为惯性。你给我点赞,我回赞你,这种“等价交换”在社交媒体中形成隐性契约,甚至演变为“社交债务”。当朋友圈的动态长时间无人问津时,个体容易产生被边缘化的恐慌,而刷赞——无论是通过亲友互助还是技术工具——成了缓解这种焦虑的“解药”。于是,“全民刷赞”不再是少数人的刻意为之,而是多数人被动卷入的“社交生存策略”。

算法逻辑的流量竞赛:点赞成为“内容通行证”

如果说社交需求是刷赞的内因,那么技术平台的算法设计则是外推力。当前主流社交媒体的内容分发机制,本质上是“数据竞赛”:点赞、评论、转发量直接决定内容的曝光权重。一条动态能否进入更多人的视野,往往取决于初始的点赞热度——平台会优先推送高赞内容,形成“马太效应”。这种机制下,用户陷入了“点赞-流量-更多点赞”的闭环:为了获得算法青睐,创作者必须追求点赞量;普通用户也担心,自己的内容因点赞少而被淹没,从而失去社交存在感。

算法对“点赞数”的过度强调,催生了“刷赞产业链”。从人工点赞群组到自动化软件,从个人账号的“买赞”到商家的“刷单炒信”,点赞数据正在被系统性地“注水”。某电商平台的数据显示,超过60%的消费者会参考商品点赞量下单,而部分商家的“刷赞订单”甚至占总销量的三成。这种“数据造假”不仅扭曲了平台的内容生态,更让用户陷入“点赞通胀”的认知困境:当真实的点赞量失去参考价值,刷赞反而成了“不得不做”的无奈之举。

商业价值的异化:从“社交符号”到“商业指标”

点赞的普遍化,还源于商业逻辑对社交符号的深度渗透。最初,点赞只是朋友间的情感表达,如今却成了衡量品牌影响力、产品口碑的商业指标。广告主将“点赞量”视为投放效果的直接反馈,企业通过“高赞动态”塑造用户好感,甚至出现“点赞返现”“点赞抽奖”等营销话术——点赞被明码标价,从“情感表达”异化为“交易行为”。

这种异化在网红经济中表现得尤为明显。头部博主的一条动态动辄获得数十万点赞,这些点赞不仅是社交影响力的证明,更是商业变现的筹码。品牌方愿意为“高赞内容”支付高额费用,因为点赞数能直接带动产品销量。于是,刷赞成了网红维持商业价值的“刚需”,甚至形成“刷赞-接单-再刷赞”的盈利模式。当点赞成为商业链条的一环,全民刷赞便从个人行为升级为产业现象,其普遍性自然水涨船高。

文化心理的深层转向:从“重内容”到“重数据”的价值重构

全民刷赞的普遍化,更折射出数字时代文化心理的深层转向。在传统媒体时代,内容的价值由专业机构或权威话语界定;而在社交媒体时代,价值的评判权交到了用户手中——点赞数成了“大众投票”的直观体现。这种“数据民主化”本意是让优质内容脱颖而出,却逐渐演变为“数据至上主义”:人们开始用点赞数衡量内容的“好坏”,甚至用点赞数定义自我的“价值”。

年轻人中流行的“点赞焦虑”正是这种心理的写照:一条动态发出去,第一反应不是关注内容本身,而是“会有多少人点赞?”“会不会被嘲笑?”。当自我价值被绑定在虚拟的点赞数字上,刷赞便成了维持心理平衡的手段。更值得警惕的是,这种“数据崇拜”正在侵蚀真实的人际关系——我们习惯于用点赞代替深度沟通,用数字堆砌的“受欢迎”掩盖内心的孤独。全民刷赞,某种程度上是数字时代“表演性生存”的缩影:我们通过点赞数据构建“理想自我”的镜像,却可能在这个过程中失去真实的自我表达。

全民刷赞的普遍化,是数字时代社交需求、技术逻辑与商业利益交织的产物。它既满足了人们对认同的渴望,也暴露了算法社会的异化风险。要打破这一循环,既需要平台优化算法逻辑,将“内容质量”而非“点赞数量”作为核心指标,也需要个体重建对社交价值的认知:真正的连接不在于数字的堆砌,而在于真诚的互动。当我们不再用点赞定义自我,不再被数字绑架,或许才能找回社交的本质——不是被看见,而是被理解;不是被点赞,而是被需要。