在圈圈主页刷点赞,这一行为在当下社交生态中早已不是新鲜事。无论是微信朋友圈的“三天可见”动态下隐秘的互赞请求,还是豆瓣小组里为了“热帖”排名的点赞交换,亦或是小红书笔记评论区里“互赞呀,回关”的暗号,都指向一个共同的现象:用户正在通过各种方式,在圈圈主页上主动“刷”出点赞数据。这种行为看似无伤大雅,实则折射出社交平台互动逻辑的深层变化,以及用户在群体压力下的行为选择。那么,在圈圈主页刷点赞究竟有多常见?它为何会成为一种普遍现象?又对社交生态产生了哪些隐性影响?

圈圈主页的点赞,本质上是社交货币的量化体现。在大多数社交平台的圈层结构中,圈圈主页(如朋友圈、兴趣社群、话题小组)是用户展示自我、建立连接的核心场域。点赞作为最轻量级的互动形式,不仅是对内容的认可,更成为衡量社交影响力、群体归属感的直观指标。当一个人在圈圈主页发布的动态获得大量点赞时,往往能在心理上获得“被看见”“被认同”的满足感;反之,点赞数寥寥则可能引发自我怀疑——这种“点赞焦虑”正是刷点赞行为滋生的土壤。尤其是在熟人圈圈中,点赞更像一种社交礼仪:同事的加班动态要点,亲戚的旅游照片要点,甚至连微商的广告也需要象征性点赞以维持关系。这种“不得不赞”的隐性压力,使得刷点赞从“个别行为”逐渐演变为“群体默契”。

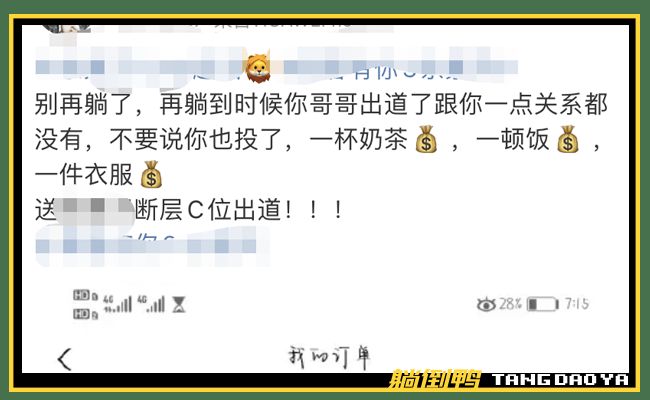

刷点赞的普遍性,源于平台算法与用户需求的共谋。当前主流社交平台的推荐机制,往往将点赞、评论、转发等互动数据作为内容分发的重要权重。在圈圈主页中,高点赞内容更容易获得算法青睐,从而进入更多用户的视野——无论是朋友圈的“朋友在看”推荐,还是小组话题的“热门排序”,都在无形中激励用户追求点赞数量。对于内容创作者而言,点赞数直接关系到商业变现能力(如广告合作、品牌植入),因此他们更倾向于通过互赞群、刷量工具等方式“优化”数据;普通用户则发现,只要加入“点赞互助群”,就能在几分钟内获得几十甚至上百个赞,这种“低成本高回报”的模式迅速扩散。值得注意的是,圈圈的“圈层属性”放大了这种效应:在小众兴趣圈圈中,几个核心用户的带头刷赞,就能带动整个群体的模仿行为,形成“不刷就落伍”的从众心理。

然而,刷点赞看似“高效”,实则正在瓦解圈圈主页的真实互动生态。当点赞数据可以通过技术手段“制造”时,其作为“真实反馈”的意义便被消解。在朋友圈,用户可能因为对方是“互赞好友”而机械点赞,却从未认真看过内容;在兴趣小组,一篇充斥着刷赞的“干货帖”下方,可能连一条有价值的评论都没有。这种“虚假繁荣”让圈圈主页逐渐失去信息筛选功能——用户无法通过点赞数判断内容质量,反而陷入“数据噪音”的困境。更严重的是,长期依赖刷点赞的用户,会逐渐丧失深度互动的能力:他们习惯用数字堆砌社交形象,却忘了点赞之外,评论、私信、线下交往才是维系圈圈关系的核心。正如一位社交产品经理所言:“当点赞变成可以‘刷’出来的商品,圈圈也就失去了它作为‘连接器’的本质。”

值得玩味的是,刷点赞现象正随着用户认知的成熟而逐渐降温。近年来,越来越多的社交平台开始调整算法逻辑,降低点赞数据的权重,转而关注评论的深度、转发的真实性等“高质量互动”。例如,Instagram曾试点隐藏点赞数,微信视频号更强调“完播率”和“评论率”,这些变化都在引导用户从“追求数量”转向“追求质量”。同时,年轻一代用户对“虚假社交”的抵触情绪日益明显:他们更愿意在圈圈主页分享真实的生活片段,即使点赞数不多,也能获得朋友真诚的回复;他们反感“互赞群”的功利性,更看重在圈子里找到志同道合的伙伴。这种转变并非偶然,而是社交平台发展到一定阶段的必然结果——当用户意识到“刷出来的点赞换不来真正的认同”,便会主动回归到真实互动的轨道。

归根结底,在圈圈主页刷点赞的普遍性,本质是数字时代社交焦虑的缩影。我们渴望被看见,却用最肤浅的方式证明存在;我们追求群体认同,却陷入数据竞赛的恶性循环。随着社交生态的进化,真正的价值终将回归:那些能引发共鸣的内容、真诚的互动、有意义的连接,才是圈圈主页最应该珍视的“社交货币”。与其花时间刷点赞,不如用心写一条评论,发一段真实的感受——毕竟,社交的本质不是数字的堆砌,而是人与人的温度。