在当前社交媒体深度渗透商务场景的背景下,名片赞已成为衡量个人或企业线上影响力的重要指标之一,直接关系到信任度建立与合作机会获取。随之衍生的“全网最低价的名片赞代刷服务”凭借低价优势迅速占据市场,吸引大量急于提升数据的用户。然而,这类服务是否真的值得购买?其价值与风险的不对等性,远比价格标签更值得关注。

一、名片赞的“社交货币”属性:从功能需求到价值焦虑

名片赞的本质是社交认同的量化体现。在商务社交中,高点赞量能快速传递“专业可靠”“受欢迎”的信号,尤其在初次接触时,数据成为降低信任成本的工具。企业HR招聘时可能关注候选人的社交活跃度,合作伙伴评估企业实力时也会参考线上互动数据——这种“数据依赖”催生了代刷服务的市场需求。用户寻找“全网最低价的名片赞代刷服务”,本质是希望以最小成本获取最大化的社交货币,却往往忽视了数据价值的真实性基础。

二、“全网最低价”的成本逻辑:低价背后的价值缩水与风险转嫁

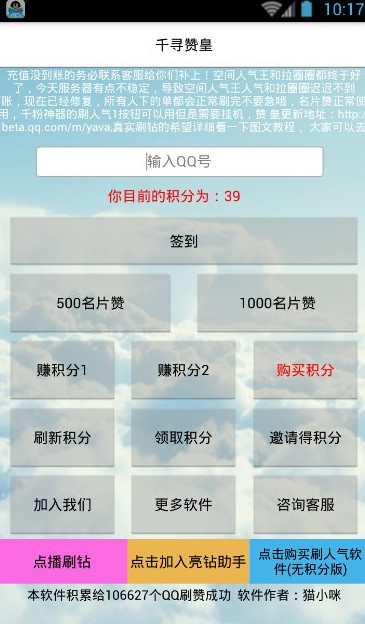

“最低价”始终是市场竞争中最具诱惑力的策略,但代刷服务的低价并非让利,而是成本压缩的必然结果。正规推广需通过内容运营、精准投放等合规方式积累真实用户,人力与技术成本较高;而低价代刷多依赖机器批量操作、虚假账号矩阵或“点击农场”,单个点赞成本可压缩至0.01元以下。这种模式下,用户支付的并非“推广服务”,而是“数据造假工具”。

更隐蔽的风险在于,代刷平台常以“低价引流”诱导用户,实则通过数据窃取、捆绑恶意软件等方式转嫁成本。曾有案例显示,用户购买“1元100赞”服务后,社交账号被植入木马,导致联系人信息泄露——这种“省钱”实则是用长期安全风险换取短期数据泡沫。

三、短期数据狂欢与长期价值透支:代刷服务的“反噬效应”

代刷名片赞带来的数据提升往往是“昙花一现”。平台算法对异常数据高度敏感,短时间内激增的点赞量可能触发风控机制,导致数据被批量清理,最终呈现“购买1000赞,实际留存100”的尴尬局面。更关键的是,虚假数据无法转化为真实社交价值:商务合作中,对方若发现点赞用户多为“僵尸号”,反而会质疑用户的专业度,形成“反向减分”。

对企业而言,依赖代刷数据更可能陷入“数据依赖症”。当资源倾斜于购买虚假点赞,却忽视内容质量与用户真实互动时,线上影响力将沦为“空中楼阁”。某调研显示,70%的商务人士会通过查看点赞用户的互动真实性评估对方可信度——这意味着,虚假数据不仅无法建立信任,反而会加速信任崩塌。

四、合规与伦理边界:代刷服务的“灰色地带”风险

从行业规范看,社交媒体平台明确禁止数据造假行为,代刷服务违反用户协议,账号可能面临限流、封禁等处罚。从法律层面,若代刷平台涉及虚假宣传、侵犯隐私或洗钱等行为,用户作为参与者可能承担连带责任。

更深层的伦理矛盾在于,代刷服务破坏了社交生态的公平性。当真实用户通过优质内容积累认可时,虚假数据却让劣质内容“钻空子”,导致“劣币驱逐良币”。这种生态失衡,最终损害的是所有用户的社交体验与信任基础。

五、超越“最低价”陷阱:构建真实影响力的替代路径

与其追逐“全网最低价的名片赞代刷服务”,不如将资源投入可持续的影响力建设。对个人而言,优化个人简介、分享行业见解、参与社群互动,能吸引精准用户的自然点赞;对企业可通过内容营销(如案例分享、行业白皮书)、精准投放(如社交平台广告)、用户激励(如转发抽奖)等合规方式,提升真实互动数据。

值得注意的是,“少量真实点赞”的价值远超“海量虚假点赞”。某商务社交平台数据显示,拥有200个真实互动用户的账号,其合作转化率是拥有1万虚假点赞账号的5倍以上——这印证了社交的本质是“连接”而非“数据”。

购买“全网最低价的名片赞代刷服务”看似捷径,实则是用短期数据泡沫换取长期价值损失。在社交信任日益稀缺的今天,真正的竞争力不在于点赞量的数字游戏,而在于能否通过真实互动建立可持续的影响力。与其为虚假数据买单,不如将精力转化为内容质量与服务能力的提升——毕竟,商务合作的基石永远是“信任”而非“点赞”。