在头条平台上刷留言赞,这种行为真的可行吗?随着内容创作门槛降低,越来越多创作者将目光投向头条这类流量平台,而“留言赞”作为互动数据的核心指标之一,自然成为部分人眼中的“捷径”。但深入剖析头条平台的生态逻辑、算法机制与用户行为本质后会发现,这种看似“低成本见效快”的操作,实则暗藏多重风险,其“可行性”远低于预期,甚至可能适得其反。

留言赞在头条生态中的真实价值,远非数字游戏那么简单。头条的推荐算法本质上是“内容质量-用户匹配度”的动态评估系统,而留言赞作为互动数据,其权重取决于“互动质量”而非“数量”。一个真实用户的点赞,往往伴随着内容浏览时长、评论深度、账号活跃度等隐性指标;而刷出来的赞,多来自僵尸号或异常账号,缺乏用户行为轨迹的支撑。平台算法早已能识别出“点赞行为与内容属性不符”“短时间内集中点赞”“非活跃账号突然高频互动”等异常模式,这些虚假数据不仅无法提升内容推荐权重,反而可能被判定为“数据污染”,触发算法的负面反馈——降低账号权重、限制内容曝光,甚至面临平台处罚。从这个角度看,刷留言赞的“技术可行性”虽然存在,但在平台反作弊机制日益完善的今天,其“价值可行性”几乎为零。

刷赞行为与头条平台的内容生态导向存在根本性冲突。头条一直强调“优质内容为核心”的生态理念,通过算法推荐将优质内容精准推送给潜在用户,而真实互动是判断内容质量的关键标尺。一条内容的留言区,本应是创作者与用户交流、碰撞观点的场域,真实的点赞代表用户对内容的认可,有价值的评论则能带动二次传播,形成“内容-互动-推荐”的正向循环。但刷赞行为完全扭曲了这一逻辑:它用虚假数据制造“内容受欢迎”的假象,却无法带来真实的用户粘性与讨论热度。当算法发现某条内容的“高赞”与“低评论”“低转发”“低完读率”并存时,反而会判定内容“标题党”或“质量存疑”,进一步压缩其曝光空间。这种“数据造假”本质上是透支账号信誉,与平台鼓励的“真实创作、深度互动”背道而驰,长期来看只会让创作者陷入“越刷越没流量”的恶性循环。

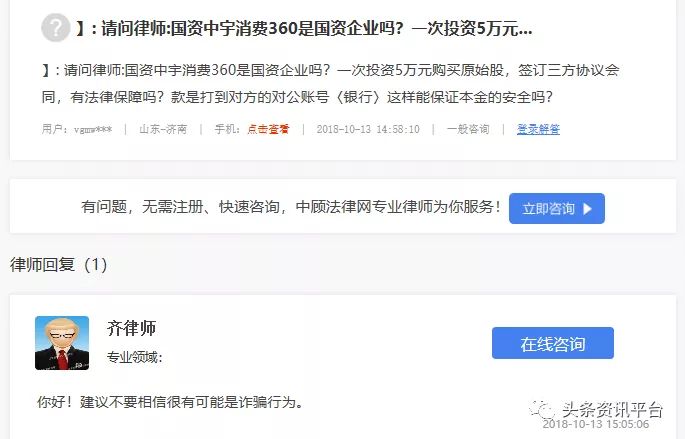

从用户心理与信任成本角度分析,刷留言赞的“短期收益”远低于“长期代价”。头条用户对内容的判断,早已脱离单纯的“点赞数崇拜”,转而更关注评论区氛围与用户反馈的真实性。一条内容下突然出现大量“同质化点赞”(如“赞”“说得对”“学习了”等无意义短语)或“异常点赞”(如账号头像空白、注册时间极短、历史互动为零),反而会引起用户警惕,降低对创作者的信任度。更关键的是,平台对刷赞行为的打击力度持续升级,从早期的“降权处理”到如今的“限流封号”,风险与日俱增。曾有创作者因短期内刷赞上万,导致账号被平台判定为“恶意营销”,不仅所有虚假数据被清零,更失去了参与官方活动、开通流量收益的资格。这种“赔了夫人又折兵”的结果,与刷赞者“快速起号”的初衷形成鲜明对比,其“可行性”自然大打折扣。

真正可行的“留言赞”获取路径,始终锚定“内容价值”与“用户连接”。头条平台从不排斥创作者对互动数据的追求,但前提是数据必须源于真实的内容共鸣。例如,一篇深度分析社会热点的文章,通过严谨的逻辑、独到的观点引发读者思考,自然会收获用户自发点赞;一条实用技能教程,因解决了用户的实际问题,评论区可能出现“学到了,已点赞”的真实反馈。这些点赞不是“刷”出来的,而是“内容价值”的自然延伸。此外,创作者主动与评论区用户互动——回复提问、感谢建议、延伸讨论——能有效提升用户参与感,形成“点赞-评论-再互动”的良性循环,这种基于真实连接的互动数据,才是算法真正认可的有效指标。头条的“中视频计划”“青云计划”等激励政策,无一例外都将“内容质量”与“用户反馈”作为核心考核标准,而非单纯的互动数据数量。

当“刷留言赞”的泡沫在算法反制的浪潮下逐渐破灭,我们终将明白:真正的头条影响力,从来不是数字堆砌的幻象,而是内容与用户之间真实共鸣的回响。放弃对“捷径”的幻想,深耕内容价值、尊重用户反馈、建立真实连接,或许才是每个创作者在头条生态中行稳致远的唯一可行之路。毕竟,在这个信息爆炸的时代,用户和时间永远只会为真正有价值的 content 停留,而非虚假的数据泡沫。