公众号评论留言刷赞已从隐秘的“潜规则”演变为公开的“流量生意”,这种对真实互动的系统性造假,正在动摇内容传播的根基——真实性。在内容爆炸的时代,用户依赖点赞、评论等互动数据判断内容价值,而刷赞行为通过制造虚假的“大众认可”,扭曲了内容与用户之间的信任纽带,让优质内容被淹没,让低质内容借势上位,最终导致整个内容生态的价值失序。

一、刷赞的运作逻辑:从“数据造假”到“流量产业链”

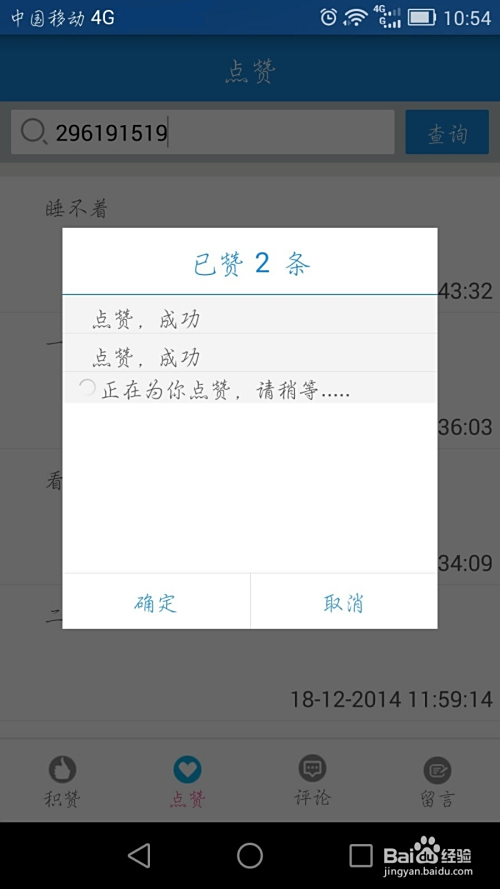

公众号评论留言刷赞并非孤立行为,而是技术驱动、利益捆绑的完整产业链。技术上,机器账号通过模拟真人操作批量完成点赞、评论,甚至能生成带有“亲测有效”“学习了”等标准化话术的虚假留言,再通过IP切换、设备模拟等技术规避平台检测;商业层面,流量考核成为公众号变现的“硬通货”,广告主以点赞量、评论数作为投放依据,部分公众号主为快速变现,不惜花费数百元购买“万粉套餐”,实现“点赞10万+、评论500+”的虚假繁荣。这种“刷赞-高曝光-更多变现”的循环,让数据造假从个人行为升级为规模化产业,而平台算法对高互动内容的倾斜,更变相纵容了这一行为的蔓延。

当互动数据可以“明码标价”,内容价值的评判标准便从“质量”异化为“数量”。一篇需要深度调研的行业分析,可能因“不够吸睛”而无人问津;一篇标题党拼凑的“爆款文”,却可通过刷赞获得算法推荐,这种倒逼机制,让创作者逐渐放弃内容深耕,转而投身流量造假。

二、对内容真实性的侵蚀:从“认知误导”到“信任崩塌”

内容真实性的核心,在于“内容与用户需求的真实匹配”,而刷赞通过制造虚假的“用户反馈”,破坏了这一匹配逻辑。用户浏览公众号时,评论区是判断内容可信度的重要参考:一篇健康科普文下的“已按方法调理,效果显著”,可能让读者忽略内容中的医学漏洞;一个产品测评的“性价比超高”,可能掩盖其质量缺陷。当这些评论由水军批量生成,用户便在“群体认同”的错觉中接受了错误信息,认知被数据绑架。

更深层次的影响,是对用户信任体系的瓦解。长期接触刷赞内容的用户,会逐渐对公众号互动数据产生怀疑,甚至对所有优质内容都抱有“是否造假”的质疑。这种“塔西佗陷阱”一旦形成,用户不再相信任何推荐,转而依赖熟人社交或垂直平台,而公众号作为大众内容传播载体的公信力,将随之崩塌。当“点赞”不再是真实意愿的表达,而是流量游戏的筹码,内容便失去了与用户真诚对话的可能。

三、对内容生态的长期危害:从“劣币驱逐良币”到“创作动力枯竭”

内容生态的健康度,取决于优质内容能否获得与其价值相匹配的曝光。但刷赞打破了这一平衡:低质内容通过虚假互动抢占流量高地,优质内容因数据平平而被算法边缘化。例如,在职场教育领域,一篇干货满满的“简历撰写指南”可能只有几百点赞,而一篇“月薪5万的工作秘密”的标题党文章,却可通过刷赞获得10万+阅读,创作者为生存被迫模仿低质内容模板,导致内容同质化、浅薄化加剧。

更严重的是,刷赞消耗了创作者的精力与资源。原本用于调研、写作的时间,被“研究刷赞渠道”“管理虚假评论”取代;原本用于与用户互动的精力,被应对平台审核、清理违规数据占据。当“造假比创作更赚钱”,内容创作者的初心会被流量裹挟,创作动力逐渐枯竭。长此以往,公众号生态将陷入“劣币驱逐良币”的恶性循环,最终只剩下泡沫化的数据和空洞的内容。

四、破局之路:从“平台监管”到“用户觉醒”的共治

遏制公众号评论留言刷赞,需多方合力重构内容真实性防线。平台层面,需升级算法模型,通过识别评论发布频率、用户行为特征(如短时间内批量点赞)、内容语义重复度等维度,精准打击虚假互动;同时建立“信用分”制度,对频繁刷赞的账号限流或封禁,对优质内容给予流量倾斜,让算法回归“内容为王”的本质。

用户层面,需提升媒介素养,学会辨别虚假互动:警惕模板化评论(如“太棒了”“学到了”)、查看历史互动是否存在异常波动、关注内容本身的逻辑与证据链而非数据量。只有用户拒绝为“虚假繁荣”买单,刷赞行为才会失去生存土壤。

创作者则需回归内容初心,用真实价值吸引用户。例如,开放评论区管理,鼓励用户提出质疑与建议;通过直播、线下活动等形式,建立与用户的真实连接,让互动数据成为内容质量的自然映射,而非刻意追求的目标。

当评论区的“点赞”不再是流量游戏的筹码,而是心之所向的真实表达;当留言不再是刷赞机器的复制粘贴,而是用户与创作者的真诚对话,公众号内容生态才能从“数据泡沫”走向“价值深耕”。真实性,从来不是内容传播的附加项,而是其存续的生命线。唯有斩断刷赞的利益链条,让每一份互动都经得起推敲,内容才能真正回归“传递价值、连接用户”的本质。