公众号集赞被刷怎么办?这几乎是每个运营者都可能遇到的棘手问题。当精心设计的集赞活动遭遇恶意刷量,不仅会让数据失真,更可能让运营策略偏离轨道,甚至对账号权重造成隐性伤害。要解决这个问题,首先需要穿透现象看本质:集赞被刷的背后,是流量价值与运营效率的失衡,是平台规则与灰色产业的博弈,更是运营者对“真实互动”与“虚假繁荣”的取舍。唯有从机制设计、内容价值、平台协同三重维度切入,才能从根本上破解这一难题。

一、集赞的价值与被刷的隐忧:从“互动工具”到“数据泡沫”

公众号集赞的本质,是通过社交裂变扩大内容触达,用轻量级互动提升用户参与感。无论是活动报名、福利领取,还是内容传播,集赞都曾是最高效的“杠杆”——用户为利益分享,公众号为流量买单,本是双赢。但当“刷赞”产业链成熟,这一工具逐渐异化:专业的刷量团队用机器模拟真人点击、批量操作账号,甚至通过“真人众包”规避平台检测,让集赞数据变成可买卖的“数字泡沫”。

这种泡沫的危害远超想象。对运营者而言,虚假的集赞数据会误导决策:误判内容偏好、高估活动效果,甚至将资源投入低效渠道。对平台而言,刷赞破坏了公平竞争环境,优质内容可能因数据造假被淹没,而劣质内容却能通过“买赞”获得曝光。更严重的是,长期依赖刷赞的账号,可能触发平台风控机制——微信早已明确打击“诱导分享”“虚假互动”,轻则限流,重则封号。当集赞从“用户真实意愿的表达”沦为“流量游戏的筹码”,其价值便已荡然无存。

二、识别集赞被刷的信号:用数据“照妖镜”洞察异常

要解决问题,先要学会判断问题。集赞被刷并非无迹可寻,运营者可通过数据特征快速识别异常。

最直接的是点赞速率异常:正常集赞活动初期,用户会因新鲜感集中点赞,但速率会随时间递减;若数据呈现“匀速增长”“每小时固定数量增长”,甚至出现“凌晨3点点赞量突增”,基本可判定为机器刷量。其次是用户画像失真:查看点赞用户的头像、昵称、历史互动记录——若大量账号为“默认头像+纯数字昵称”、无关注记录、无历史点赞或留言,或是集中在同一地域(如“某村村民集体点赞某一线城市活动”),显然不符合真实用户行为逻辑。

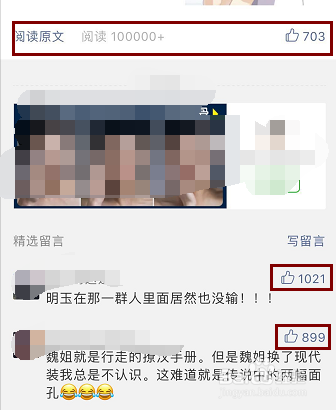

此外,互动转化率断层也是重要信号:集赞量与阅读量、分享量严重不匹配,例如10万+集赞对应仅1万阅读,或大量用户点赞后立即取消关注,这些“高开低走”的数据链,都指向了刷赞的痕迹。运营者需建立“数据敏感性”,将集赞量与阅读、分享、留存等指标联动分析,才能避免被虚假数据蒙蔽。

三、机制设计:从“被动防御”到“主动过滤”

识别异常后,更关键的是通过机制设计“堵死”刷赞漏洞。当前多数集赞活动的痛点在于“低门槛”:只需点击“点赞”按钮即可参与,这为批量操作提供了便利。运营者需在活动规则中增加“验证层”,让刷手“无利可图”,让真实用户“体验顺畅”。

阶梯式验证是有效手段:将集赞分为“基础层”和“深度层”。基础层要求用户关注公众号并点赞,即可获得基础福利;深度层则增加“内容互动验证”,如要求用户阅读文章后留言指定关键词、转发至朋友圈并截图上传。这种设计能过滤掉纯机器刷量,同时增加刷手的操作成本——毕竟,批量“阅读+留言+截图”的难度远高于“一键点赞”。

本地化与场景化绑定同样重要。若活动面向特定地域,可要求用户上传“定位截图”或“与活动场景的合影”(如线下门店打卡);若针对特定人群(如学生、宝妈),可增加“身份验证”(如学信网认证、班级群截图)。这些“非标化”验证,能有效对抗批量化的刷量工具,让真实用户的参与感更强。

值得注意的是,机制设计的核心是“平衡”:验证环节过多会增加用户流失,过少则无法防刷。运营者需根据活动调性调整——高价值福利(如手机、旅游券)可适当增加验证,低门槛福利(如优惠券、小礼品)则需简化流程,避免“因小失大”。

四、回归内容价值:让集赞成为“自然生长”的结果

防刷的治本之策,是让用户“愿意主动点赞”,而非“被动完成任务”。刷赞盛行的根源,在于部分运营者过度依赖“利益诱导”,忽视了内容与用户的情感连接。当内容本身有价值,集赞便会水到渠成。

内容共鸣是集赞的“发动机”。一篇戳中用户痛点的深度分析、一个引发情感共鸣的故事、一份解决实际问题的攻略,远比“集赞送礼品”更能激发用户分享欲。例如,教育类公众号若推出《如何用3个月让孩子从厌学到主动学习》,家长不仅会点赞,还会自发转发至家长群,因为内容解决了他们的刚需。这种“因认同而点赞”的互动,真实且持久,远非刷量可比。

福利设计需“价值匹配”。若必须用福利激励,也要让福利与内容强相关。卖母婴产品的公众号,集赞送“育儿手册”比送“电影票”更精准;做职场培训的账号,集赞兑换“简历模板”比“红包”更吸引目标用户。当福利与用户需求契合,点赞行为便从“任务”变成了“筛选”——真正需要福利的用户,会主动为优质内容“背书”。

长期主义视角下,公众号的核心竞争力永远是内容。当运营者不再纠结于“集赞数量是否达标”,转而深耕内容质量、提升用户信任,集赞会成为自然的结果。毕竟,用户不会为“刷来的数据”点赞,却会为“打动自己的内容”停留。

五、平台协同与行业自律:构建“清朗”的运营生态

单靠运营者的“单打独斗”难以根治刷赞,平台与行业的协同治理同样关键。近年来,微信已通过技术升级持续打击刷量行为:基于设备指纹、行为序列、用户画像等多维度数据,构建了“异常互动识别模型”,能精准定位刷赞账号并予以限流;同时,对诱导分享、虚假集赞的活动,直接触发“流量冷却”机制,让刷赞者“得不偿失”。

行业自律也需跟上。部分MCN机构和运营者将“刷赞”视为“潜规则”,甚至形成产业链,这种行为不仅破坏行业生态,更损害了用户的信任。公众号运营者应树立“诚信运营”意识,拒绝刷量服务,用真实数据赢得品牌与用户的尊重。平台可建立“黑名单制度”,对屡次违规的运营者、刷量团队进行联合惩戒,让“刷赞”成为“高风险低收益”的行为。

公众号集赞被刷怎么办?答案或许藏在运营的底层逻辑中:机制设计是“盾”,内容价值是“矛”,平台协同是“网”。当运营者不再沉迷于数据的虚假繁荣,转而用优质内容连接用户,用合理机制保障公平,集赞才能真正回归其本质——成为用户与公众号之间“真实互动的桥梁”。毕竟,流量会造假,但用户的认可不会;数据会注水,但内容的价值永恒。