初夏时节,气温渐升,网络空间的流量热度也同步攀升。各类社交平台、电商店铺进入营销旺季,“刷赞”行为再度成为行业焦点。然而,当“诚信”二字与“刷赞”组合,形成“网络诚信刷赞行为”这一看似矛盾的表述时,其真实可信性便值得深入剖析——究竟是否存在真正意义上的“诚信刷赞”,还是这只是商业逻辑包装下的又一轮流量泡沫?要回答这一问题,需从行为本质、运作逻辑、社会影响三个维度拆解,揭示其与“诚信”本质的背离,以及构建真实可信网络生态的必要性。

一、“诚信刷赞”的概念悖论:虚假流量与真实价值的天然冲突

“刷赞”的核心是通过非自然手段集中获取点赞数据,其本质是数据造假,与平台规则、市场规律相悖。而“诚信”的核心是真实、透明、守信,二者在逻辑上存在根本对立。所谓“网络诚信刷赞行为”,更像是一个商业话术陷阱——试图用“诚信”为“刷赞”背书,实则混淆视听。

从操作层面看,所谓的“诚信刷赞”通常有两种包装形式:一是宣称“真实用户手动点赞”,通过兼职平台招募用户完成任务;二是标榜“精准投放”,定向目标人群获取互动。但无论哪种形式,都无法摆脱“虚假需求”的本质。前者依赖的兼职用户多为“数据劳工”,其点赞行为缺乏真实情感驱动,仅为完成任务而点击,与自然互动的“真实性”相去甚远;后者所谓的“精准投放”,实则通过算法批量匹配僵尸号或低质账号,看似“精准”,实则是用虚假数据掩盖真实内容的贫瘠。正如网络营销领域常言:“流量是骨架,内容是灵魂,没有灵魂的骨架终将坍塌。”刷赞行为无论披上何种“诚信”外衣,都无法掩盖其“无根之木”的本质。

二、运作逻辑的漏洞:从“数据装饰”到“信任透支”的恶性循环

刷赞行为的运作逻辑,本质是“用短期数据换取长期信任”,但这种逻辑在现实中必然走向崩塌。初夏作为电商、社交平台的营销黄金期,商家急于通过亮眼数据吸引流量,而刷赞产业链恰好抓住了这一焦虑心理,以“快速起量”“提升权重”为卖点,形成“需求-供给-再需求”的闭环。但这一闭环的每个环节都存在致命漏洞。

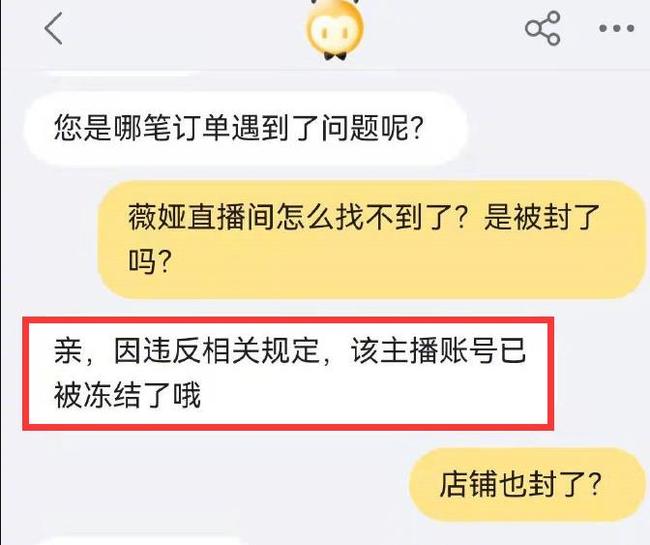

首先,数据造假的技术局限性。当前平台已具备成熟的反作弊系统,通过识别账号行为轨迹、设备指纹、互动频率等维度,可精准识别刷赞行为。所谓“防封技术”不过是“道高一尺,魔高一丈”的猫鼠游戏,即便短期内不被发现,一旦被平台处罚,轻则限流降权,重则封号关店,商家付出的成本远高于短期收益。

其次,用户价值的错位。点赞本是用户对内容的真实反馈,是内容质量的“晴雨表”。当点赞数据被刷赞行为污染,便失去了其作为用户真实意愿的参考价值。消费者逐渐意识到“点赞数≠产品好”,转而关注评论区细节、用户复购率等真实指标,此时刷赞行为不仅无法提升转化率,反而因“数据与体验不符”引发信任危机,形成“刷赞越多,信任越差”的恶性循环。

最后,行业生态的破坏。若刷赞行为被默许为“行业潜规则”,将形成“劣币驱逐良币”的效应:踏实做内容的商家因数据平平被淹没,而热衷刷赞的商家凭借虚假数据获得流量,最终导致整个行业陷入“数据竞赛”的内卷,失去创新动力。这种生态破坏在初夏营销季尤为明显——当所有商家都在比拼谁刷得更“隐蔽”、数据更“好看”,真正有价值的内容反而失去了生长空间。

三、社会影响的隐忧:从“流量焦虑”到“价值观扭曲”的深层危机

刷赞行为的危害远不止于商业层面,更对社会价值观产生潜移默化的侵蚀。初夏时节,年轻人、中小商家群体对流量增长的焦虑尤为突出,而“诚信刷赞”的误导性宣传,可能加剧这种焦虑,甚至诱发价值观扭曲。

对个人而言,尤其是内容创作者和青少年,刷赞行为传递了“结果至上,手段不重要”的错误信号。部分创作者为追求“爆款”而放弃内容深耕,转而购买刷赞服务;青少年在接触网络时,容易将“点赞数”等同于“价值认可”,模仿刷赞行为,形成“数据崇拜”的畸形认知。这种价值观的扭曲,与社会主义核心价值观倡导的“诚信友善”“脚踏实地”背道而驰。

对行业而言,刷赞行为破坏了公平竞争的市场环境。中小商家本就资源有限,若将资金投入刷赞而非产品研发、服务优化,无异于饮鸩止渴。而头部商家凭借资本优势,可通过更隐蔽的刷赞手段巩固流量垄断,进一步挤压中小商家的生存空间,导致市场活力下降。这种“马太效应”的加剧,不利于行业的长期健康发展。

对社会而言,网络空间的诚信是社会诚信的重要组成部分。当刷赞行为成为常态,用户对网络数据的信任度将不断降低,甚至对整个互联网生态产生怀疑。这种信任危机若蔓延至现实社会,将侵蚀社会诚信体系的根基,其代价远超商业损失本身。

四、回归本质:构建真实可信的网络生态,需要多方共治

面对“初夏网络诚信刷赞行为是否真实可信”的疑问,答案已清晰可见:所谓的“诚信刷赞”不过是虚假流量的一件“皇帝新衣”,其与诚信的本质背道而驰,对个人、行业、社会均无益处。要构建真实可信的网络生态,需从平台、商家、用户三方入手,打破刷赞行为的生存土壤。

平台需强化技术治理与规则执行。利用AI、大数据等技术提升反作弊能力,对刷赞行为“零容忍”,同时建立更科学的评价体系,降低“点赞数”在流量分配中的权重,引入互动深度、用户留存、内容原创性等多维度指标,让优质内容自然获得曝光。

商家需回归商业本质,将精力从“数据装饰”转向“价值创造”。初夏营销季的核心应是产品力、服务力的比拼,而非数据的虚假繁荣。只有通过真实的产品体验、优质的内容输出,才能获得用户的长期信任,实现可持续发展。

用户需提升媒介素养,理性看待数据指标。在浏览网络内容时,多关注评论区细节、用户反馈、内容质量,而非单纯被点赞数吸引。同时,主动抵制刷赞行为,不参与兼职刷赞任务,从源头减少虚假流量的需求。

初夏的热度,应归于内容的温度与质量,而非虚假的点赞泡沫。网络空间的诚信,需要每一个参与者共同守护。唯有摒弃刷赞的短视行为,回归真实、透明、可持续的发展逻辑,才能让初夏的网络生态真正焕发生机,让每一份点赞都承载真实的情感与价值。