在内容平台生态中,刷赞行为早已不是新鲜事,它像一把双刃剑,既可能让优质内容被更多人看见,也可能因数据造假破坏平台信任体系。为了遏制这一现象,IP限制与时间约束成为平台反作弊的“两把利刃”,它们通过技术手段精准干预刷赞链条,却也在与“道高一尺”的对抗中不断进化。那么,IP和时间限制究竟如何影响刷赞行为?其背后又隐藏着怎样的技术逻辑与现实博弈?

IP限制:从地域聚类到行为溯源的精准打击

IP地址作为网络设备的“身份证”,是平台识别刷赞行为的第一道关卡。传统刷赞模式中,刷手常通过固定IP批量操作,导致同一IP短时间内出现大量点赞记录——这种“地域聚类式”点赞极易被系统判定为异常。例如,某短视频平台曾发现,某IP地址在3分钟内为200个不同账号点赞,且点赞内容均与该IP所在地的热门话题无关,此类行为直接触发风控机制,不仅点赞无效,相关账号还可能面临限流或封禁。

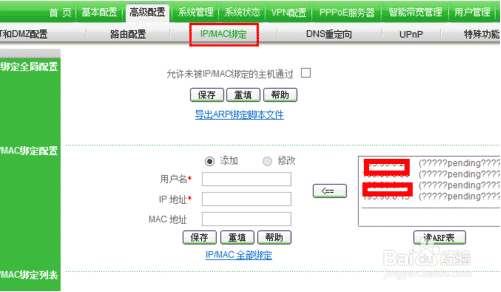

随着技术升级,IP限制已从简单的“地域封锁”转向“行为溯源+关联分析”。平台通过IP库比对,不仅能识别代理IP、VPN等“伪装”地址,还能结合设备指纹、账号活跃度等数据,构建“IP-设备-账号”关联网络。当多个账号在同一IP下切换登录,或短时间内从不同地域但归属同一服务商的IP段发起点赞时,系统会判定为“集中刷赞”。这种多维度IP分析,让分布式刷赞(如利用不同城市代理IP)也难以遁形——毕竟,真实用户的IP分布必然呈现“自然离散”特征,而非“人为集中”的机械模式。

IP限制的核心价值在于“提高刷赞成本”。当刷手需要不断更换IP、规避风控时,其操作复杂度和经济成本显著上升。例如,高质量代理IP的单价可达数元/小时,而批量购买的成本更是让中小型刷赞团队难以承受。这种成本压力,本质上是通过技术手段让“数据造假”变得“不划算”,从而倒逼内容创作者回归真实互动。

时间限制:高频触发的“行为合理性”校验

如果说IP限制是“空间维度的拦截”,时间限制则是“时间维度的合理性校验”。真实用户的点赞行为具有天然的时间间隔:你可能因为喜欢一条视频而点赞,但不可能在1秒内连续为10条内容点赞——这种“高频瞬时点赞”正是刷赞行为的典型特征。平台通过设定时间窗口阈值(如单账号单日点赞上限、单次操作间隔最小值),精准打击“机械式”刷赞。

时间限制的应用场景因内容形态而异。在图文平台,用户阅读时间较长,点赞间隔通常以分钟计;而短视频平台因内容节奏快,点赞时间窗口更短——例如,某平台规定单账号1小时内点赞上限为100次,单次点赞间隔不低于3秒,超出范围即触发风控。这种“差异化时间策略”,既符合真实用户的行为习惯,又避免了“一刀切”误伤。

更深层次的时间限制体现在“行为序列分析”上。平台会记录用户点赞的时间序列,通过算法判断其是否符合“自然波动规律”。例如,真实用户的点赞行为往往呈现“随机分布”,可能在上午9点、下午3点、晚上8点出现小高峰;而刷赞行为的时间序列则高度规律,如每小时固定点赞50次,或集中在凌晨0点至6点“低峰期”操作——这种“非自然时间模式”,即使IP分散也难逃系统识别。

时间限制的本质是“制造行为摩擦”。当刷手需要刻意控制点赞节奏、模拟真实用户的时间间隔时,其操作效率大幅降低。例如,原本1小时可完成1000次刷赞,在时间限制下可能需要3小时以上,这使得刷赞的“投入产出比”急剧下降。对于依赖刷赞牟利的灰产团队而言,时间成本的增加直接挤压利润空间,进而抑制其刷赞动力。

协同效应:IP+时间双重验证下的反作弊网络

单独的IP限制或时间限制都有其局限性——代理IP可规避地域检测,时间间隔可通过程序模拟精准控制。但当两者结合,便形成“1+1>2”的协同反作弊网络。平台的核心逻辑是:真实用户的IP与行为时间必然具有“强相关性”,而刷赞行为则暴露“IP-时间”的“弱相关性”或“反相关性”。

例如,某平台曾查处一起“跨境刷赞”案例:刷手使用境外代理IP,通过程序控制每30秒点赞一次,看似规避了高频检测。但系统通过IP归属地分析发现,这些IP虽分散在不同国家,却均属于同一云服务商,且登录设备型号高度统一;同时,时间序列数据显示,所有账号的点赞行为均集中在北京时间凌晨2点至5点(对应境外白天工作时间)。这种“IP集中化+时间集中化”的组合异常,最终让刷赞链条彻底暴露。

这种协同验证还体现在“动态阈值调整”上。平台会根据历史数据,为不同类型账号设置差异化的IP-时间阈值。对新注册账号,系统可能采用“严苛模式”:同一IP下24小时内点赞超过20次即触发风控;对长期活跃的老账号,则适当放宽阈值,但会结合内容质量、用户互动等数据综合判断。这种“分级+动态”的策略,既提高了反作弊精准度,又减少了误伤正常用户的风险。

挑战与进化:在“道高一尺”中持续博弈

尽管IP和时间限制已成为刷赞行为的“克星”,但刷灰产也在不断进化,形成“技术对抗”的持久战。在IP层面,代理IP池、动态IP更换、住宅IP租赁等技术让地域封锁效果打折扣;在时间层面,AI模拟点击、随机时间间隔、真人众包刷赞等手段,让“机械式”时间限制难以识别。

面对这些挑战,平台反作弊策略也在升级。例如,引入“行为序列深度学习模型”,通过分析点赞的鼠标轨迹、停留时长、页面跳转等“微行为”,判断是否为真人操作;再如,结合设备指纹、账号行为链、社交关系等多维度数据,构建“用户画像可信度评分”,只有高可信度账号的点赞才能计入有效数据。这种“从单一IP-时间验证,向多维度行为生态验证”的转变,正在重塑刷赞与反刷赞的博弈格局。

终极价值:让真实互动回归内容生态

IP和时间限制对刷赞行为的抑制,本质上是维护内容生态的“真实性底线”。当刷赞成本过高、风险过大,创作者自然会转向优质内容吸引用户——毕竟,没有人愿意为虚假数据耗费精力,也没有用户愿意被流量泡沫欺骗。这种“优胜劣汰”的机制,最终会让真正有价值的内容脱颖而出,让平台回归“连接创作者与用户”的本质。

从更宏观的视角看,IP和时间限制不仅是技术手段,更是行业价值观的体现:它守护的是“内容为王”的初心,保护的是创作者的创作热情,维护的是用户的信息选择权。在算法与反算法的较量中,真正的胜利不是彻底消灭刷赞,而是让真实的声音更容易被听见——而这,正是IP和时间限制反刷赞行为的终极价值。