刷QQ名片赞能否真正提升个人社交影响力?这一问题在虚拟社交日益普及的当下,正成为许多用户纠结的焦点。当指尖轻点就能让名片上的数字飙升,这种看似高效的“影响力提升”方式,是否真能转化为社交场中的真实话语权?答案或许藏在社交影响力的本质与刷赞逻辑的错位之中。

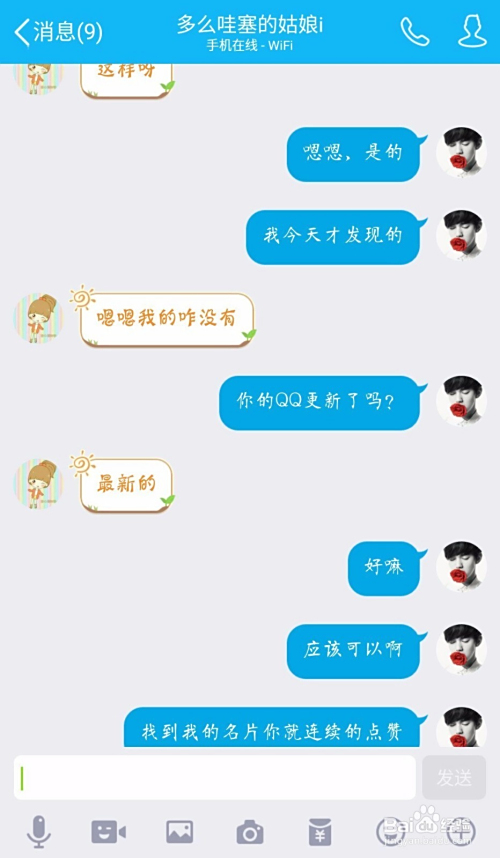

刷赞操作能在短时间内让QQ名片赞数从两位数跃升至四位数,这种视觉上的“繁荣”确实能满足部分用户的虚荣心,甚至可能在初次展示时带来心理优势。然而,这种数据提升的本质是“虚拟增量”——它脱离了社交互动的真实逻辑,更像是一场自导自演的数字游戏。QQ名片赞作为社交货币的一种,其价值本应源于他人的真实认同,而非批量购买的“人工点赞”。当用户发现某位好友的名片赞数突然暴增,却从未见过他参与任何群聊讨论或动态互动时,这种认知失调会让人对其社交真实性产生本能怀疑。

社交影响力的核心从来不是冰冷的数字,而是人与人之间的真实连接。无论是职场中的专业认可,还是社交圈里的情感共鸣,影响力都建立在“被需要”的基础上。一个拥有千赞但评论寥寥的用户,和一个仅有百赞却条条回复真诚的用户,后者的社交显然更具温度与粘力。试想,当你在工作中遇到难题,是会向那个“赞数达人”求助,还是向那个经常分享干货、乐于助人的朋友请教?答案不言而喻。真正的社交影响力,从来不是“被看到”的频率,而是“被信任”的深度。

刷赞行为看似能快速提升“社交形象”,实则可能陷入“数据陷阱”的恶性循环。为了维持虚高的赞数,用户不得不持续投入成本购买点赞,而一旦停止,数据断崖式下跌反而会暴露社交泡沫的脆弱性。更值得警惕的是,过度依赖刷赞构建的“人设”,会让人逐渐迷失在虚拟的自我满足中,忽视真实社交能力的培养。比如,有些年轻人沉迷于刷赞提升“人气”,却懒得在现实中组织聚会、维系老友,最终导致线上“人缘”爆棚,线下却形单影只——这种“纸片人式社交”,显然与影响力的本质背道而驰。

从社交平台的设计逻辑来看,QQ名片赞的初衷是鼓励正向互动,而非成为攀比的工具。平台算法更倾向于推荐那些引发真实讨论的内容,而非单纯追求点赞数量的账号。当用户通过刷赞获得短暂满足后,往往会发现:这些“虚假流量”无法带来实质性的社交转化——既不会增加真实好友,也不会提升在社群中的话语权。相反,那些坚持输出有价值内容、积极参与互动的用户,即使赞数不高,也能在特定领域积累起不可替代的影响力。比如,某个技术爱好者坚持在QQ群分享编程心得,虽然他的名片赞数不多,但每当群友遇到技术难题,总会第一时间想到他——这种“专业影响力”,才是社交场中的硬通货。

真正的社交影响力,需要通过持续输出价值来培育,而非依赖数字堆砌。无论是分享行业洞察、组织线下活动,还是在朋友需要时伸出援手,这些实打实的互动才能让他人感受到你的存在价值。就像一棵树,真正的枝繁叶茂源于深扎根系,而非表面的浮华枝叶。刷赞就像给树叶喷漆,或许能让树看起来更“茂盛”,但无法改变其根系是否扎实。当风雨来临时,那些根基深厚的树,才能真正抵御冲击;而那些只靠“喷漆”撑门面的,很容易轰然倒塌。

或许有人会说:“刷赞至少能让我在社交中更有自信。”但自信的来源不应该是虚假的数字,而是真实的自我认同与能力提升。当你通过努力获得一项技能、完成一个目标,这种由内而外的自信,远比QQ名片上的赞数更持久、更有力量。社交场中,真正能让人“记住”的,从来不是你的赞数,而是你说过的话、做过的事,以及你给他人留下的印象。

归根结底,刷QQ名片赞或许能让你在朋友圈“脱颖而出”,但真正让你在他人心中“不可或缺”的,永远是那些无法被数字量化的真诚与能力。社交影响力的本质,是“被影响者”的主动认同,而非“施影响者”的单向输出。与其将精力投入虚拟数据的游戏,不如深耕现实生活中的连接——毕竟,当社交回归“人”本身,那些真正能穿越屏幕、触动人心的,从来不是点赞的数量,而是人与人之间真实的温度与价值。