PC刷赞作为流量运营的常见手段,其安全性与有效性往往被混淆——多数人关注“如何刷更多赞”,却忽视了“如何让刷赞不被平台惩罚且真正转化为价值”。实际上,安全操作是有效刷赞的唯一前提,脱离合规性的刷赞不仅可能面临账号降权、内容限流,更会让点赞数据失去对真实用户行为的参考价值。

一、理解平台规则:安全刷赞的“红线”与“绿区”

不同平台的算法逻辑与规则差异,决定了PC刷赞的安全边界截然不同。以微信生态为例,公众号文章点赞需结合“阅读-点赞-在看”的完整用户行为链,若仅通过PC端批量刷赞而忽略用户停留时长(如3秒内完成点击),平台风控系统会判定为“异常互动”,轻则折叠展示,重则限制流量分发。微博的热搜机制则更依赖“实时互动强度”,短时间内同一IP大量点赞同一内容,会触发“流量尖峰检测”,直接进入审核队列,即使数据真实也可能被误判为刷量。

抖音PC端(创作者服务中心)的算法则更为复杂,点赞权重需与“完播率、评论率、转发率”形成正比。曾有MCN机构测试发现,单纯刷赞的视频,即使点赞数破万,若完播率低于5%,平台仍会判定为“低质内容”,减少推荐。因此,安全刷赞的第一步是深度研究目标平台的规则文档,明确“禁止行为”(如使用模拟器、批量脚本、同一IP多账号操作)与“鼓励行为”(如用户真实轨迹模拟、多维度互动组合)。

二、技术层面:拟人化操作是安全的核心

PC刷赞的技术风险,本质是“机器行为”与“人类行为”的差异。平台风控系统通过IP地址、设备指纹、操作轨迹等多维度数据识别异常行为,因此安全操作的核心是“模拟真实用户”。

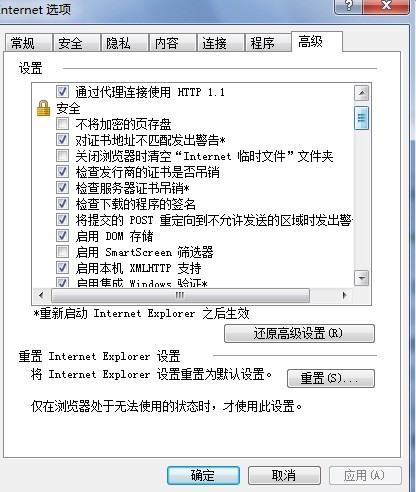

首先,IP选择需避免“机房IP”或“代理IP集群”,优先使用住宅IP或动态IP,确保IP归属地与目标用户群体一致(如面向华东地区的内容,IP应分布在江浙沪)。其次,设备指纹需隔离,避免多账号使用同一浏览器特征(如插件版本、屏幕分辨率、时区设置),可通过虚拟机或浏览器指纹修改工具实现“设备独立”。最后,操作轨迹需随机化:点赞间隔时间控制在5-15分钟(模拟用户浏览习惯),搭配“浏览-评论-点赞”的完整互动路径(如先浏览3秒内容再点赞,或搭配一句个性化评论),而非“一键百赞”的机械操作。

值得注意的是,工具选择决定安全下限。市面上的“自动刷赞软件”多采用固定脚本,容易被平台识别为“非人类行为”;而支持“自定义轨迹模拟”“动态参数调整”的专业工具(如部分企业级流量运营平台),虽成本较高,但能通过“千人千面”的行为逻辑降低风控风险。

三、内容适配:刷赞的“有效性”依赖内容根基

安全刷赞若脱离内容支撑,终将沦为“无效数据”。平台算法的核心目标是“匹配用户需求”,若内容本身缺乏吸引力,即使通过刷赞获得初始流量,用户跳出率(如点击后立即退出)过高,仍会导致权重下降。

例如,电商产品在PC端刷赞时,需同步优化产品详情页:主图清晰度、文案说服力、用户评价数量需与点赞数形成正比。若点赞数达500但评价仅10条,平台会判定为“数据异常”,反而降低商品权重。知识类内容(如知乎回答)则需注重“专业度”,刷赞前需确保内容结构清晰、论据充分,能引导用户主动收藏或评论,形成“点赞-互动-推荐”的正向循环。

刷赞的本质是“数据启动器”,而非“流量终点”。通过适量点赞获得初始曝光后,需通过优质内容留住用户,让真实互动成为流量增长的核心动力。

四、风险规避:从“短期刷量”到“长效运营”

过度依赖PC刷赞,容易陷入“刷-封-再刷”的恶性循环。安全操作需遵循“克制原则”:单账号单日点赞量不超过正常用户上限(如普通用户日均点赞20-30次),同一内容刷赞间隔不低于30分钟,避免在平台活跃高峰期(如微博晚8点、抖音午间12点)集中操作。

更可持续的做法是“刷赞+自然运营”结合。例如,通过社群活动引导用户真实点赞(如“点赞截图抽奖”),再辅以少量PC刷赞补充数据;或利用SEO优化让内容自然获得搜索流量,减少对刷赞的依赖。某教育机构曾通过“优质课程内容+社群真实互动+少量PC刷赞”的组合策略,使公众号粉丝3个月增长10万,且未触发任何风控。

PC刷赞的安全与有效,本质是对“平台规则”“技术逻辑”“用户需求”的三重尊重。脱离合规性的刷赞如同“饮鸩止渴”,唯有以拟人化操作为基、以优质内容为魂、以长效运营为纲,才能让点赞数据真正转化为品牌价值,成为流量增长的“助推器”而非“绊脚石”。