刷到社交媒体内容却不点赞,正在成为越来越多用户的默认选择。当朋友圈的红色数字不再是社交必需品,当短视频平台的点赞按钮被悄然忽略,这一现象背后,藏着用户对社交边界的重新定义、对互动价值的理性审视,以及对算法时代“数据绑架”的集体反抗。不点赞不是冷漠,而是一种更成熟的社交策略;不是互动的缺失,而是对真实连接的回归。理解这一行为背后的逻辑,对用户、创作者乃至平台都至关重要。

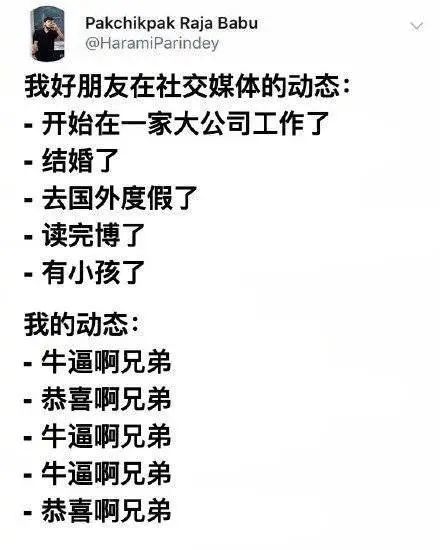

不点赞行为的普遍性,正在重构社交互动的基本规则。据某第三方机构2023年用户行为报告显示,超过65%的社交媒体用户表示“会刻意避免对部分内容点赞”,其中28%的用户“几乎不主动点赞”。这一数据背后,是用户群体的分层:一类是“潜水型用户”,他们习惯被动接收信息,将社交媒体视为“数字窗口”而非“社交广场”,点赞对他们而言是多余的社交负担;另一类是“理性选择型用户”,他们并非无感,而是对点赞行为进行价值筛选——只有真正引发强烈共鸣的内容才值得公开表态;还有一类是“隐私保护型用户”,尤其年轻群体,他们意识到点赞是公开的“数字足迹”,可能暴露偏好、立场甚至人际关系,因此选择用“不点赞”守护自己的信息边界。这种分化表明,点赞已不再是社交互动的“通用货币”,用户开始根据自身需求定制互动方式。

不点赞的核心动因,源于用户对社交边界的主动捍卫。在社交媒体早期,点赞被视为低成本、高效率的社交礼仪——“已阅”的替代品,维系弱关系的“社交润滑剂”。但随着平台商业化加剧,点赞逐渐异化为“社交货币”:商家考核KPI依赖点赞数,创作者用点赞量衡量价值,甚至个人社交价值也被点赞数据量化。这种“点赞绑架”让用户感到压力:不点赞可能被视为冷漠,点赞又担心被算法“贴标签”,或陷入“无效社交”的内耗。尤其当内容涉及争议性话题、过度营销或情绪勒索时,用户的不点赞行为本质上是对“被迫表态”的拒绝。正如一位用户在访谈中所说:“我刷到朋友转发的筹款链接,想私下转账却不想公开点赞,因为不想消费他人的苦难。”这种“不公开的善意”,正是用户对社交边界的清醒认知——点赞不是表达关心的唯一方式,更不应成为道德绑架的工具。

内容共鸣的复杂性,让“点赞”这一行为显得过于单薄。社交媒体的内容生态早已从“情绪狂欢”走向“信息分层”:科普类、知识类、观点类内容的占比持续提升,这类内容往往需要深度思考而非即时反馈。当用户刷到一篇严谨的行业分析或一个引发矛盾的观点时,“点赞”这一动作显得轻率——点赞可能被视为认同,而用户或许只是“存档备看”。此时,“不点赞”反而是对内容复杂性的尊重。同时,算法推荐机制下的“信息过载”,也让用户陷入“审美疲劳”。当相似内容被反复推送,用户对点赞的阈值不断提高:只有突破“惊喜感”的内容才值得互动,多数内容则沦为“背景音”。这种情况下,不点赞不是无感,而是用户对信息质量的理性筛选——他们用沉默表达“普通”,用互动标记“特别”。

不点赞对用户自身而言,是减少“情绪劳动”的解压方式。社会学家霍克希尔德提出的“情绪劳动”理论指出,个体需要通过情绪管理满足他人期待。在社交媒体中,点赞就是一种微妙的情绪劳动:你需要判断内容是否“值得点赞”,是否需要“配合他人情绪”,甚至担心“点赞数量是否符合社交身份”。长期下来,这种隐性消耗会加剧用户的社交疲惫感。而选择不点赞,本质上是用户对“情绪劳动”的主动卸载——他们不再为了维持“活跃用户”的人设而点赞,不再为了迎合算法而互动,回归到“只为自己喜欢的内容负责”的纯粹状态。许多用户反馈:“取消点赞压力后,刷手机的时间变短了,但心情更轻松了。”这种“减法社交”,正在成为数字时代用户的自我保护机制。

对内容创作者而言,不点赞现象倒逼他们重新思考“价值衡量标准”。过去,点赞量是内容效果的“硬指标”,创作者为了追求数据,往往采用标题党、情绪煽动、跟风选题等策略。但当大量用户选择不点赞,数据便可能失真——高播放量、低点赞率的现象愈发普遍。这迫使创作者跳出“点赞依赖”,转向更真实的互动信号:评论区的深度讨论、内容的收藏转发、用户的私信反馈,这些“沉默的互动”反而更能反映内容价值。例如,知识类博主发现,不点赞的用户往往会收藏文章并反复阅读,这种“隐性认可”比公开点赞更具商业转化潜力。创作者需要意识到,社交媒体的本质是“连接”而非“数据”,真正有价值的内容,是那些能引发用户主动思考、行动或共鸣的内容,而非那些仅仅被“点赞”的内容。

平台层面,不点赞现象暴露了当前互动机制的局限性,也指明优化方向。现有平台的算法逻辑过度强化“点赞”权重,导致用户陷入“点赞焦虑”——担心不点赞会影响内容曝光,或被平台判定为“低活跃用户”。事实上,用户的行为远比点赞复杂:停留时长、滚动速度、关键词搜索、甚至退出后的二次搜索,都是真实需求的体现。平台可以通过优化算法,将“点赞”与“浏览时长”“互动深度”等指标结合,构建更立体的用户画像。同时,可以设计更私密的互动方式,如“悄悄喜欢”“私密收藏”,减少公开点赞的压力。例如,某海外社交平台推出的“无压力模式”,隐藏点赞数,仅保留个人互动记录,上线后用户日均使用时长提升20%,可见尊重用户选择权对平台生态的积极作用。

刷到社交媒体内容却不点赞,看似是微小的行为选择,实则折射出数字时代用户对社交本质的回归——他们拒绝被数据定义,拒绝被算法绑架,拒绝用虚假的互动维系关系。对用户而言,接纳不点赞的合理性,就是接纳真实的自己;对创作者而言,放下对点赞的执念,才能创作出真正触达人心的内容;对平台而言,尊重用户的沉默,才能构建更健康的社交生态。最终,社交媒体的价值不在于点赞的数量,而在于每一次真实互动背后的温度——无论是公开的点赞,还是沉默的停留,都是用户对世界的回应,而回应本身,就是连接的开始。