滑动朋友圈时,突然刷到舍友刚发的动态——或许是精心摆拍的自拍,或许是琐碎的日常吐槽,又或许是炫耀式的成就展示,手指悬在半空,心里却莫名抗拒按下那个“赞”按钮。这种“刷到舍友朋友圈不想点赞”的瞬间,几乎每个在集体生活中的人都曾经历。它看似是社交中的“小事”,却折射出网络社交与现实人际关系的复杂交织。这种抗拒感并非冷漠或失礼,而是现代社交中个体边界意识觉醒的正常表现,是人们在“点赞文化”的裹挟下,对真实自我表达与社交和谐的一次微妙平衡。

一、“点赞”的异化:从随意互动到社交压力

朋友圈点赞最初的设计,本是社交媒体“轻互动”逻辑的体现——一个简单的图标,承载着“我看到了”“我关注你”的朴素信号。但随着社交平台的普及,点赞逐渐被赋予多重含义:它成了关系的“试纸”,有人通过点赞频率判断亲疏远近;它成了情绪的“出口”,用点赞传递认同或安慰;甚至在某些场景下,点赞演变成了“社交货币”,不点赞仿佛就意味着“不合群”或“不认可”。这种异化让点赞从“自愿行为”变成了“隐性义务”,尤其在舍友这种“半熟人关系”中,义务感往往更强烈。

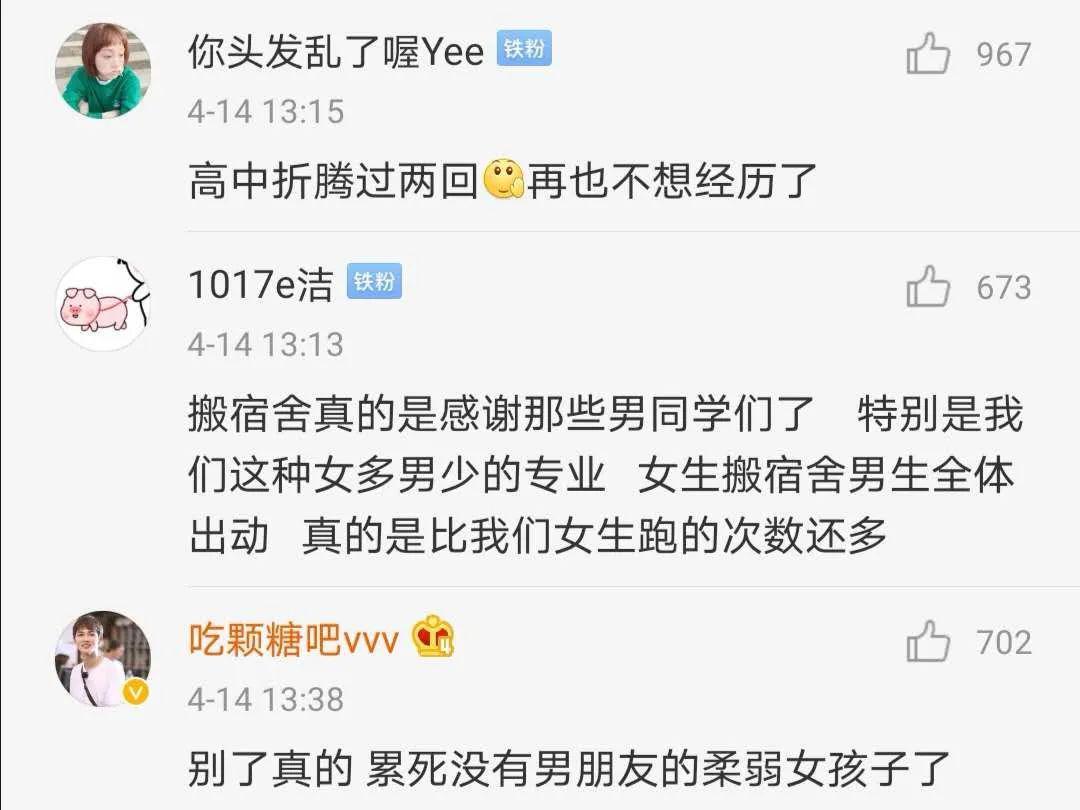

舍友不同于普通朋友,你们共享物理空间,日常接触频繁,朋友圈的动态可能成为次日宿舍闲聊的“素材”。于是,“刷到舍友朋友圈不想点赞”时,一种无形的压力便油然而生:“不点赞会不会让他觉得我冷漠?”“他会不会在背后议论我?”“万一宿舍气氛变尴尬怎么办?”这种压力源于对“关系成本”的过度计算,也反映出人们对“点赞”功能的误解——我们似乎忘了,点赞本应是心之所向的自然流露,而非维护关系的“社交工具”。

二、不想点赞的深层动因:当内容与情感共鸣缺失

“刷到舍友朋友圈不想点赞”的核心原因,往往不在于“舍友”这个身份,而在于“内容”本身能否引发真实的情感共鸣。朋友圈的本质是“个人生活秀场”,每个人发布的内容都带着自我表达的意图:有人分享美食,记录生活小确幸;有人吐槽工作,释放情绪压力;有人展示成就,渴望被看见。但作为观众,我们是否需要为每一条动态都按下“赞”按钮?

答案显然是否定的。舍友的日常可能与你毫无交集:他沉迷的游戏段位、她追星的最新动态、他深夜的emo语录——这些内容若无法触动你,不点赞才是最真实的反应。心理学中的“情绪共鸣理论”指出,人类的共情能力具有选择性,我们更容易对熟悉且感兴趣的内容产生情感联结。强行点赞反而会扭曲社交的真实性:当舍友发现你对他的“游戏胜利”动态点赞,却在私下交流中对此一无所知,这种“虚假互动”反而比“不点赞”更伤害关系。

此外,“社交疲劳”也是重要原因。现代人每天刷无数条朋友圈,大脑早已对“点赞”这种低成本的互动产生麻木。当舍友的动态恰好在“信息洪流”中出现,而你正处于疲惫或分心状态时,“不想点赞”只是生理与心理的自然反应——就像你看到路人的微笑未必会回以微笑一样,社交互动本就需要“留白”。

三、舍友关系的特殊性:半公开空间中的边界意识

舍友关系是现代集体生活中最独特的“半熟人关系”:你们朝夕相处,却未必交心;你们共享空间,却各有隐私。这种“亲密的疏离感”让朋友圈的互动变得微妙——舍友的朋友圈对你而言,几乎是“半公开”的信息:你知道他的生活习惯,了解他的作息规律,甚至能从动态内容推测出他当天的情绪状态。这种“信息优势”让点赞行为变得更加敏感:“他发了一张素颜照,我点赞是不是显得在‘监视’?”“他抱怨课程太难,我该不该点赞?万一他觉得我在幸灾乐祸?”

这种敏感背后,是对“社交边界”的渴望。每个人都需要一个“不被过度关注”的心理安全区,朋友圈恰恰是这个安全区的延伸。当你刷到舍友朋友圈不想点赞时,本质是在维护这个边界的完整性:“你的生活是你的,我有权选择以何种方式参与。”这种边界意识不是冷漠,而是对关系的尊重——真正的舍友相处,不需要通过“点赞”来证明友好,现实中的一句问候、一次分享,比一百个朋友圈点赞更有温度。

当然,边界意识不等于“零互动”。如果舍友的动态涉及集体生活(比如宿舍聚餐、集体出游),点赞或评论便成了维系关系的“润滑剂”;但如果内容纯属个人领域,不点赞则是给彼此留出呼吸空间。这种“有所为有所不为”的互动智慧,正是舍友关系的相处之道。

四、如何平衡真实与礼貌:不点赞≠不友好

“刷到舍友朋友圈不想点赞”时,很多人会陷入“道德焦虑”:“我是不是太自私了?”“他会不会误会我?”其实,这种焦虑源于对“社交礼仪”的片面理解。在传统社交中,“礼”的核心是“尊重”,而尊重的本质是“看见他人的真实需求”,而非“机械遵守表面规则”。对于舍友朋友圈的互动,“不点赞”完全可以与“友好”共存,关键在于用其他方式传递善意。

首先,学会“选择性互动”。如果舍友的动态内容让你有共鸣(比如他分享了你喜欢的电影、吐槽了你都懂的作业),不妨用评论代替点赞——一句“这部电影我也超爱!”“这作业确实难到崩溃”,比单纯的点赞更能体现你的关注。评论是“深度互动”,能传递更具体的情感,比“一键点赞”更有温度。

其次,注重“现实中的补偿”。朋友圈的虚拟互动,终究抵不过现实中的相处。如果某天你确实不想给舍友的朋友圈点赞,不妨在现实中给他一个微笑、一杯热水,或是一句随意的闲聊。这些“微小确幸”能冲淡虚拟互动的尴尬,让舍友感受到:“他虽然没点赞,但我们的关系没变。”

最后,接纳“不点赞”的合理性。社交的本质是“求同存异”,没有人有义务为每一条动态都表达认同。当你真心不想点赞时,坦然接受自己的感受,不必强迫自己“合群”。正如心理学家阿德勒所言:“一切烦恼都源于人际关系”,而解决烦恼的关键,是建立“课题分离”——点赞是你的课题,如何看待你的点赞是他的课题,不必过度干涉。

朋友圈的“赞”按钮,从来不是衡量人际关系的标尺。刷到舍友朋友圈不想点赞,不是冷漠,不是失礼,而是我们在数字时代对“真实社交”的一次回归——它告诉我们,好的关系不需要靠“点赞”来维系,真正的温暖,藏在现实中的每一次倾听与陪伴里。当你在宿舍里递给熬夜赶图的舍友一杯热咖啡,比给他十条朋友圈点赞都更能定义“友好”。或许,学会在社交中“不勉强”“不讨好”,才是成年人最清醒的体面。